Гжель для детей

Искусство народа и его творчество неизменно отражают его самобытность и духовное богатство. Одним из таких широко известных русских народных промыслов является гжель. Непревзойденное искусство филигранной росписи на глиняных изделиях и особенности рисунка позволяют с полной уверенностью назвать гжель достоянием России. Этот народный промысел с многовековой историей и сейчас пользуется огромной популярностью. Гжель не только радует глаз неповторимым и затейливым орнаментом, но и погружает в загадочный и интригующий сказочный мир.

История гжели и её истоки

Название этого народного промысла связано с селом Гжель, находящимся в Московской области. Место это очень живописное, но не плодородное. Долгое время жители этого села пытались заниматься сельским хозяйством. Однако, их время было потрачено впустую. Все неудачи были связаны с огромным пластом белой глины, залегавшим практически на поверхности. После того, как стало известно о высоком качестве этой глины, о том, что из нее получается отличный фарфор, зародился народный промысел, связанный с изготовлением различный гончарных изделий. Местные мастера создавали не только посуду, но и детские игрушки. Первые изделия гончаров этой местности известны еще с 1320 года.

Постепенно, оригинальный рисунок, неповторимая роспись и удивительная самобытность гжели стали очень популярными, а отдельные мастерские объединились в большие производства.

Существует мнение о том, что по началу этот народный промысел называли «жгель», а затем для удобства произношения перешли на слово «гжель». Само же название села означало «жечь».

Особенности промысла гжель

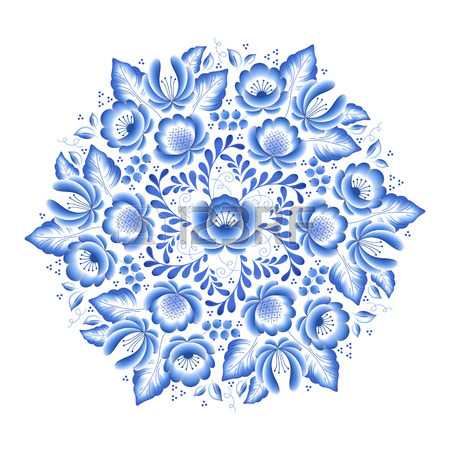

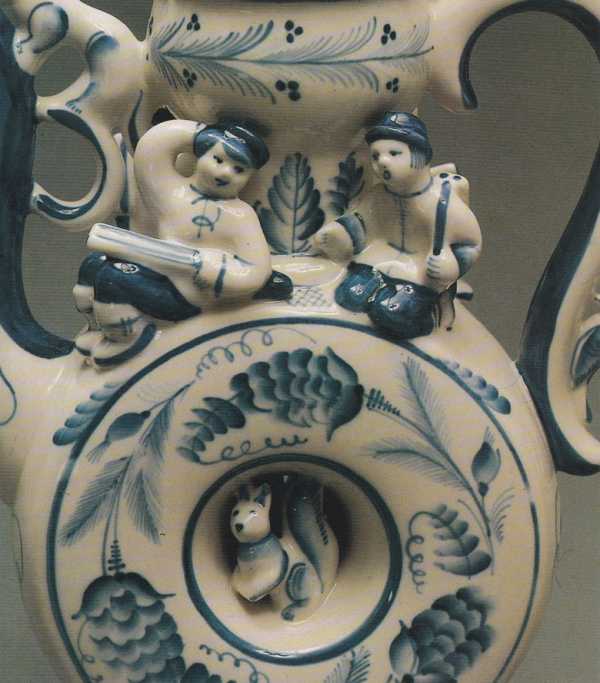

Отличием гжели от других народных промыслов, позволяющее с уверенностью называть ее уникальной, самобытной, неповторимой и оригинальной частью русского художественного творчества является необычность росписи и, конечно, ручная работа. Основной особенностью гжели является узор в синих тонах на белоснежном фоне и рисунок, представляющий сложный растительный орнамент. Благодаря контрасту кобальтовой краски и белого фона, создается неповторимая яркость цвета, которая неизменно притягивает взгляд и заставляет восхищаться работой мастера снова и снова.

Кроме того, рисунок наносится под глазурь и только потом изделие обжигают. Кобальт — одна из немногих красок, которая выдерживает температуру печи в 1300 градусов.

Разнообразие форм гжели

Изделия из гжели отличаются не только огромным разнообразием рисунков и оригинальным орнаментом, но и широким выбором форм.

Мир гжели представлен такими предметами, как:

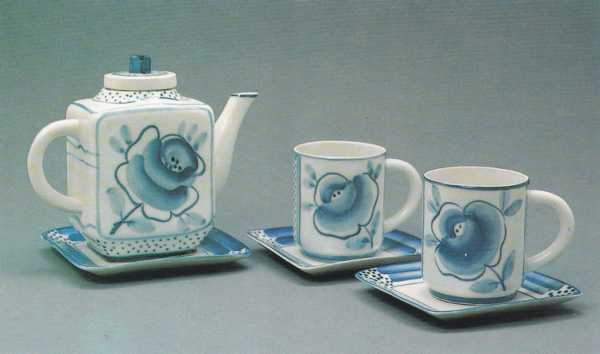

• Чайные пары

• Сервизы

• Вазы для цветов

• Заварочные чайники

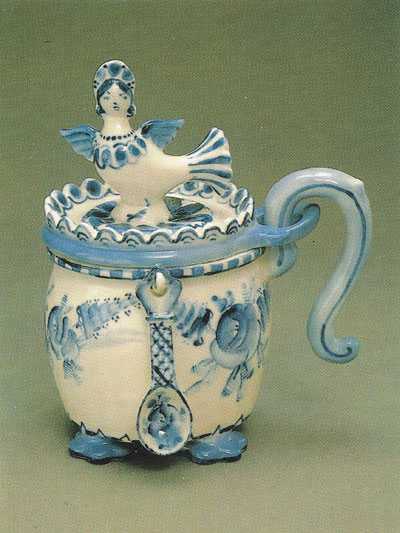

• Сахарницы

• Розетки для варенья

• Самовары

• Сувениры

Прекрасным и необычным подарком помимо выше перечисленного являются: штофы, плакетка, кумган.

Штоф представляет собой сосуд четырехгранной формы с коротким горлышком и пробкой. В старину его использовали для хранения крепких спиртных напитков. Плакетка, выполненная в технике гжель, представляет собой расписную декоративную тарелку и служит прекрасным украшением интерьера. Кумганом называют сосуд с узким горлом, тонким носиком, ручкой и крышкой. Ранее его использовали для мытья рук и ног, а в настоящее время, благодаря мастерам гжели, он является прекрасным и памятным подарком.

Гжель представлена и богатым разнообразием сувениров. Среди них выделяют фигурки животных, героев народных сказок, снеговиков, рыб, матрешек и т. д. Некоторые из изделий посвящены представителям различных профессий, сделаны в виде первого листка календаря, или имеют форму колокола.

Способ изготовления изделий промысла гжель

Создание изделий под гжель требует от мастера необыкновенной четкости, кропотливости и невероятного полета фантазии. Посуда может быть изготовлена из фарфора или майолики. Отличие состоит в том, что фарфор представляет собой белую глину. Он более хрупкий и тонкий. Майолика производится из красной глины и отличается большей прочностью.

Весь процесс изготовления можно условно разделить на пять этапов. К ним относятся:

• Создание заготовки

• Подготовка к росписи и первый обжиг

• Контроль и отбраковка изделий

• Роспись

• Второй обжиг

Процесс заготовки представляет собой создание из глины формы под фарфор или майолику по эскизам художника. Делается такая заготовка на гончарном круге, но не руками, а специальными щипцами. После того, как форма из гипса готова, в нее заливается жидкая фарфоровая масса, которая постепенно застывает. Гипс хорошо впитывает влагу, поэтому фарфор быстро застывает.

Важной особенностью создания гжели является то, что все элементы посуды, от ручек, до рельефных узоров изготавливаются в разных формах. Это требует особой аккуратности и внимательности от мастера.

Следующим этапом является подготовка к росписи. Она включает в себя шлифовку изделия и его обжиг.

Для того, чтобы рисунок ложился ровно и аккуратно, вначале каждое изделие зачищается специальным ножиком и шлифуется. Это процесс проводится вручную. Затем происходит замывание мест креплений различных частей изделия, а остальные неровности сглаживаются с помощью поролонового валика. После этого, изделие отправляют в печь на обжиг, который длится около восьми часов.

После обжига обязательно проводится контроль за качеством изделия и наличием в нем дефектов. Их выявляют с помощью раствора фуксина. Это вещество накапливается в неровностях фарфоровых изделий и приобретает ярко-красный цвет. Таким образом, становятся видны неровности или некачественные стыки в изделии. Далее, проводится удаление недостатков с помощью шлифовки валиком или замывания. В случае, когда дефект устранить не удается, изделие отправляют в брак и переплавляют.

После этого, начинается роспись. Каждый мастер отличается своей неповторимой методикой нанесения узоров и подписывает в конце свою работу. Затем, опорные части изделия обрабатывают парафином. Для этого, мастер вручную окунает посуду в ванну с горячим парафином. Затем, изделие окунают в глазурь и отправляют на второй обжиг. Он длится достаточно долго, восемнадцать часов. Именно благодаря подглазурной росписи насыщенность цвета долгое время остается прежней. Такие изделия можно мыть не только вручную, но и в посудомоечной машине.

Таким образом, каждый из этапов работы выполняется вручную. Такой труд очень кропотлив, поэтому, на заводах по производству гжели работают в основном женщины.

После обжига, изделие приобретает свой конечный вид и подлежит последующей фасовке.

Особенности росписи под гжель

Неповторимость, изящество и невероятную красоту изделиям из гжели придают особенности их росписи. К ним можно отнести:

• Белоснежный фон

• Насыщенно-синий рисунок

• Глазурирование поверхности

• Многообразный и сложный растительный орнамент

• Ручную работу

Применение всего двух цветов и неповторимость образов позволяют создавать уникальные шедевры народного творчества, поэтому, двух одинаковых изделий из гжели не существует.

Узор будущего изделия вначале тщательно продумывается, а только после этого, наносится на фарфоровую поверхность. Древние мастера наносили рисунок сразу, без предварительного эскиза. Свое вдохновение они черпали у природы или в картинах народной жизни. Роспись производится раствором окиси кобальта, который после обжига приобретает насыщенно-синий цвет. Его наносят специальными беличьими кисточками.

Существует еще одна разновидность росписи в стиле «гжель», которую называют майоликой. Ее особенность состоит в том, что на белоснежную поверхность наносят не один цвет, а целых пять.

Много веков назад мастера гжели старались отобразить в своем искусстве свое видение окружающего мира, картины городской и сельской жизни, необъяснимые природные явление, свои мысли и фантазии. Основываясь на этом, общую стилистику росписи можно разделить на три основных группы:

• Орнаментальная

• Растительная

• Сюжетная

Орнаментальный узор оригинален, необычен и в нем можно проследить определенную ассоциацию. Самыми распространёнными орнаментальными узорами являются: капли, усики, травинки, жемчужины, гребенки. Кроме того, по бортику и по кайме традиционно наносится узор «шашечки», который представляет собой цепочку из синих квадратиков.

Растительный рисунок считается классическим для гжели. Он, как правило, достаточно стилизован, но всегда можно отличить одно растение от другого. Чаще всего мастера изображают на изделии из гжели ягоды, травинки, черенки, цветы. Гирлянды из ягод на фарфоре могут легко переплетаться с колосьями пшеницы или буйством цветочных узоров. При этом, ягоды крыжовника легко можно отличить от смородины.

Часто орнаментальная роспись комбинируется с растительным узором.

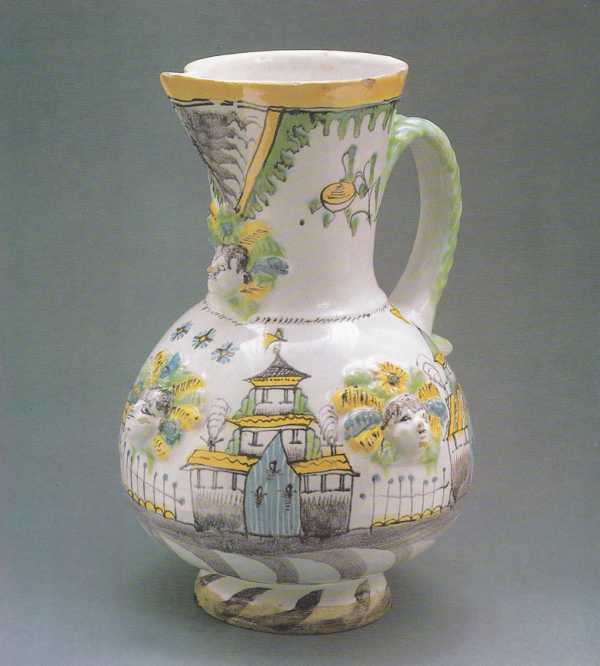

Сюжетный рисунок появился одним из первых. Он представлял собой картины из жизни, окружавшей мастера. Это могли быть красивые пейзажи, веселые ярмарки, катание на санях, красочные явления природы.

Современные мастера гжели

Благодаря творческому наследию, которое оставили древние мастера гжели, их современные последователи смогли не только возродить этот великий народный промысел, но и внести в него ноты современного искусства, особенности быта и своеобразие взглядов настоящего времени. В конце 19 века стала набирать популярность современная гжель, однако, расписывали в основном простые фигуры и рисунок был не столь затейливым, как у древних мастеров. Постепенно, стали осваивать фарфоровую скульптуру и декоративные вазы, к традиционному гжельскому рисунку добавляли новые оригинальные виды.

Таким образом, благодаря современным мастерам, произошло возрождение гжели, она приобрела новые интересные методики, захватывающие сюжеты и особенный стиль. Сейчас эти изделия широко востребованы во всем мире и являются неотъемлемой частью русского народного творчества.

Гжель была и остается непревзойдённым символом огромной творческой фантазии и высочайшего мастерства русского народа. Этот промысел является своеобразной книгой истории, которая бережно хранит в себе отпечаток времени, в которое он был создан, погружает в мир, полный невероятных чудес и неповторимых красок, рассказывает о том, как жили наши предки. Однако, популярность гжели заключается и в том, что она способна отображать и картины современности, помогаю людям взглянуть на себя со стороны, увидеть насколько красив и удивителен окружающий мир.

7gy.ru

Гжель. Ремёсла — Путеводитель по русским ремёслам

Поскольку Гжель является старинным центром производства фарфоровой, фаянсовой и глиняной посуды, ещё в XIX веке появились попытки связать непонятное название местности с её специализацией:

Посуду жгут, отсюда всё производство названо жгелью, словом, обратившимся в гжель в силу свойства простолюдина переставлять согласные.

Позднее, когда промысел получил особо важное значение и привлёк к себе большую часть местных рабочих рук, название производства было перенесено и на самый занятый им район.

Масленица Russian Handicrafts Guide, CC BY-SA 3.0Понятно, что это объяснение совершенно необоснованно и представляет собой типичную ложную этимологию.

Немного истории

Издавна Гжель славилась своей глиной. Широкая добыча разных сортов глины велась с середины XVII века.

В 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ «во гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая годится к аптекарским сосудам».

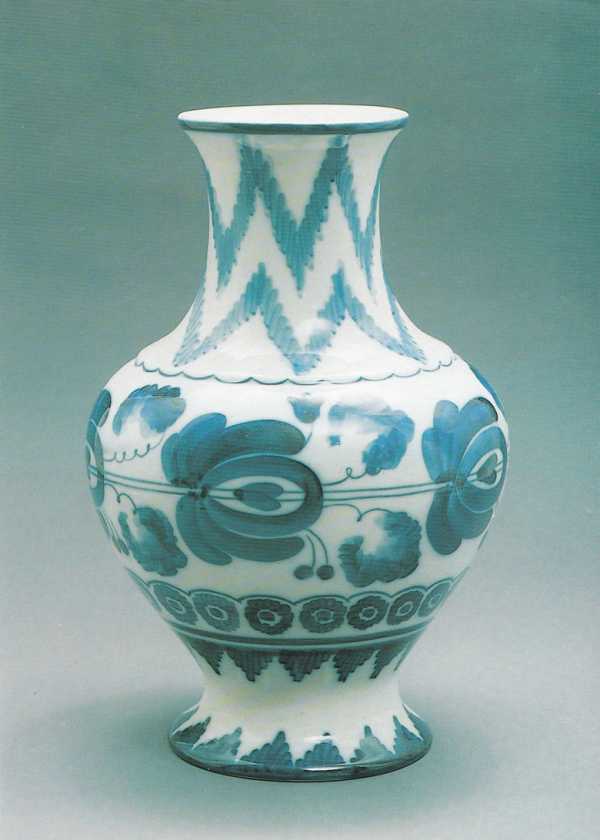

Ваза в стиле гжель с ромбовидным и растительным орнаментом Messir, CC BY-SA 3.0Тогда же для аптекарского приказа было доставлено в Москву 15 возов глины из Гжельской волости и

«Повелено держать ту глину на аптекарские дела: и впредь ту глину изо Гжельской волости указал государь имать и возить те же волости крестьянам, как же глина в Аптекарский приказ надобна будет».

В 1770 году Гжельская волость была целиком приписана к Аптекарскому приказу «для алхимической посуды». Великий русский учёный М.Ломоносов, по достоинству оценивший гжельские глины, написал о них столь возвышенные слова:

«…Едва ли есть земля самая чистая и без примешания где на свете, кою химики девственницею называют, разве между глинами для фарфору употребляемыми, такова у нас гжельская… , которой нигде не видал я белизною превосходнее…»

К 1812 году в Гжели насчитывалось 25 заводов, выпускающих посуду.

Кувшин Петух Синь России Russian Handicrafts Guide, CC BY-SA 3.0Среди них самыми популярными были заводы Ермила Иванова и Лаптевых в деревне Кузяево. По подписям на оставшихся изделиях известных мастеров: Никифор Семёнович Гусятников, Иван Никифорович Срослей, Иван Иванович Кокун.

Изделия

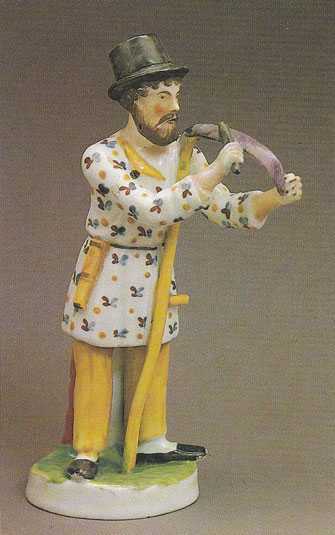

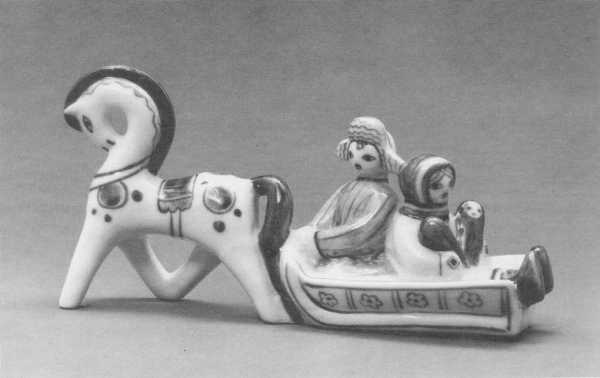

Кроме посуды, делали игрушки в виде птиц и зверей и декоративные статуэтки на темы из русского быта. Блестящие белые лошадки, всадники, птички, куклы, миниатюрная посуда расписывались лиловой, жёлтой, синей и коричневой красками в своеобразном народном стиле. Краски наносились кистью. Мотивами этой росписи являлись декоративные цветы, листья, травы.

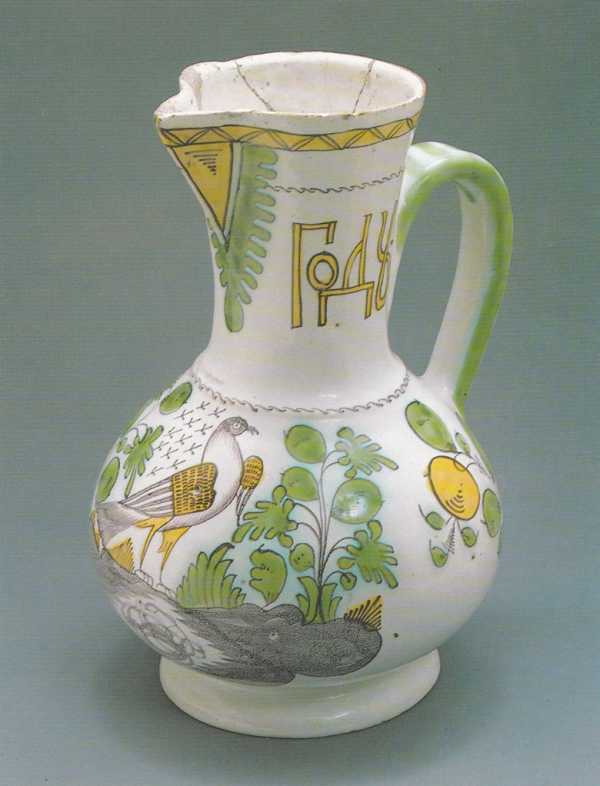

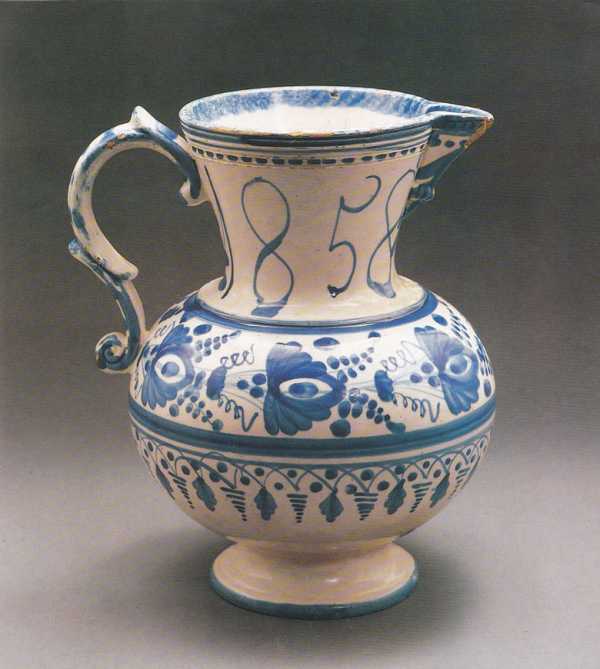

Рыба-кит Синь России Russian Handicrafts Guide, CC BY-SA 3.0После 1802 года, когда была найдена светлая серая глина близ деревни Минино, в Гжели возникло производство полуфаянса, из которого во множестве делали квасники, кувшины и кумганы. Со второй половины 20-х годов XIX века многие изделия расписывали только синей краской. Полуфаянс отличался грубым строением и малой прочностью.

Отличить от подделок

В первую очередь, нужно обращать внимание на маркировку, которая наносится всегда под эмаль, а значит, ее невозможно стереть.

Подпись и штамп Russian Handicrafts Guide, CC BY-SA 3.0Обозначается на ней или фирменный логотип завода-изготовителя, или имя мастера, если работа авторская.

В разные годы фирменное клеймо меняло свой вид. На экспорт шли изделия с клеймом на английском языке.

В Советский период Russian Handicrafts Guide, CC BY-SA 3.0И, конечно, даже неопытным глазом можно заметить разницу в рисунке: настоящий художник всегда прописывает детали, применяет множество техник, в то время как на поддельные изделия небрежно наносятся несколько синих штрихов.

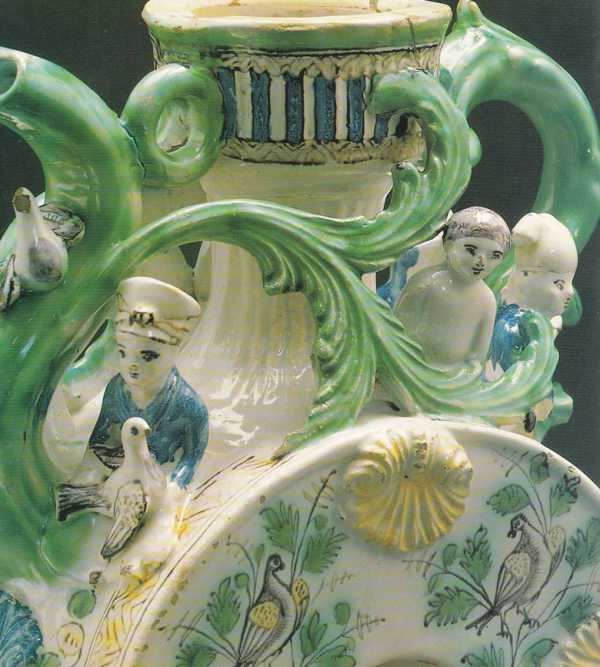

Цветная гжель

Мало кто знает, что изначально типична была не синяя, а разноцветная гжель.

Старинный сосуд Al Silonov, GNU 1.2Такая роспись практиковалась в XVII -XVIII вв. Тонкий рисунок отличается своим изяществом. В наше время лишь немногие мастера владеют этим видом гжельской росписи.

Цветная гжель

Производство Гжели в наше время

После распада СССР «Гжель» была единственным предприятием художественных промыслов в Гжельском районе. Новые времена принесли новые хлопоты. Появилась продукция «под гжель».

Только в районе Гжели возникло около тридцати предприятий, производящих подделки, и около семидесяти в Москве, Московской области и других регионах России. Лишь в последние годы по-настоящему художественные изделия из фарфора стали выпускать несколько предприятий.

Но ещё продолжает существовать определенная путаница с выбором продукции от этих и других предприятий, которые по-прежнему часто увязываются с самим объединением «Гжель» и её торговой маркой.

Основные центры производства Гжели:

Есть и еще несколько самостоятельных предприятий, в названии которых присутствует топоним «Гжель» – «Синь Гжель», «ГжельГрад», «Звезда Гжели», «Гжель-Малахит».

ru.russianarts.online

гжель Фотографии, картинки, изображения и сток-фотография без роялти

#47684620 — Seamless floral pattern. Blue painted in gzhel style with flowers..

#47684620 — Seamless floral pattern. Blue painted in gzhel style with flowers..Вектор

Похожие изображения

Добавить в Лайкбокс

#13330607 — Russian ornaments in gzhel style Gzhel a brand of Russian ceramics,..

#13330607 — Russian ornaments in gzhel style Gzhel a brand of Russian ceramics,..Вектор

Похожие изображения

Добавить в Лайкбокс

#43852015 — Blue flowers floral russian porcelain beautiful folk ornament…

#43852015 — Blue flowers floral russian porcelain beautiful folk ornament…Вектор

Похожие изображения

Добавить в Лайкбокс

#54199427 — Blue flowers floral russian porcelain beautiful folk ornament…

#54199427 — Blue flowers floral russian porcelain beautiful folk ornament…Вектор

Похожие изображения

Добавить в Лайкбокс

#44080043 — Beautiful vector image with traditional russian gzhel ornament

#44080043 — Beautiful vector image with traditional russian gzhel ornamentВектор

Похожие изображения

Добавить в Лайкбокс

#18209289 — Easter eggs sticker design template

#18209289 — Easter eggs sticker design templateВектор

Похожие изображения

Добавить в Лайкбокс

#54199591 — Blue flowers floral russian porcelain round frame with beautiful..

#54199591 — Blue flowers floral russian porcelain round frame with beautiful..Вектор

Похожие изображения

Добавить в Лайкбокс

#43136284 — Ornamental blue wave, curly decoration on white

#43136284 — Ornamental blue wave, curly decoration on whiteВектор

Похожие изображения

Добавить в Лайкбокс

#43873421 — Blue flowers floral russian porcelain beautiful folk ornament…

#43873421 — Blue flowers floral russian porcelain beautiful folk ornament…Вектор

Похожие изображения

Добавить в Лайкбокс

#16110211 — Russian national blue floral pattern

#16110211 — Russian national blue floral patternВектор

Похожие изображения

Добавить в Лайкбокс

#49796090 — Floral Background in Gzhel Style — in vector

#49796090 — Floral Background in Gzhel Style — in vectorВектор

Похожие изображения

Добавить в Лайкбокс

ru.123rf.com

история промысла и фото » Перуница

Слово Гжель имеет несколько значений. С одной стороны, это географическое название области в шестидесяти километрах от Москвы, которая объединяет три десятка деревень и одноименное поселение. С другой стороны, это слово для искусствоведов связано с целым направлением в истории русской керамики. Это связано также с термином «жечь» (горение), используемым с древних времен в гончарном деле, и вполне возможно, что из этого глагола в преобразованной форме происходит похожее на звук имя Гжель.

Сегодня слово Гжель вызывает представление о белом фарфоре с голубой подглазурной росписью. В России работает множество художественных промыслов, известных далеко за пределами страны. Это лаковые Миниатюры из Палеха, Мстера, Холуй, Федоскино, расписные подносы из Жостово, Богородская резная деревянная игрушка, роспись по дереву из Хохломы и Городца, кружева из Вологды, холмогорская резьба по кости, Ростовская эмаль, курские ковры и другие изделия известных художественных центров.

В традиционной народной художественной промышленности часто используются мотивы и живописные изображения, характерные для профессионального искусства. Это также относится и к керамике Гжели.

С Гжелью связана история возникновения фарфора в России, который, как известно, был изобретён Дмитрием Виноградовым в Петербурге в середине восемнадцатого века, совершенно независимо от восточного и европейского фарфора. При разработке рецептуры мастер использовал белую гжельскую глину, о превосходном качестве которой с восхищением говорил великий русский ученый Михаил Ломоносов.

В начале XIX века секрет фарфорового производства дошел до Гжельцев. До этого они пытались изготовить фарфороподобную массу, а во второй половине XVIII века они познакомились с майоликой.

В 1724 году на окраине Москвы, на дороге, ведущей в Гжель, была создана первая частная керамическая фабрика Афанасия Гребенщикова, производящая так называемые продукты Зенина, вероятно, полученные из Китая. Это были большие пористые майолики из красочной эмалированной глины. Гжельские гончары доставили Гребенщикову глину и изготовляли изделия на его заводе, где они одновременно изучали технологический процесс. Первоначально завод специализировался на табачных трубках и плитках, а затем на столовой посуде и на отдельных небольших скульптурах.

После смерти Гребенщикова (1757) производство пережило упадок и прекратило свое существование в 1770 году. Но в то время в районе Гжеля уже были независимые мастерские майолики, производство которых в России было очень востребованным. Изделия майолики можно разделить на три группы:

— дешевую посуду,

— дорогие сосуды, которые служили не только для украшения стола, но и для украшения интерьера,

— и, наконец, мелкую пластику — статуэтки с бытовыми сюжетами и анималистические фигурки.

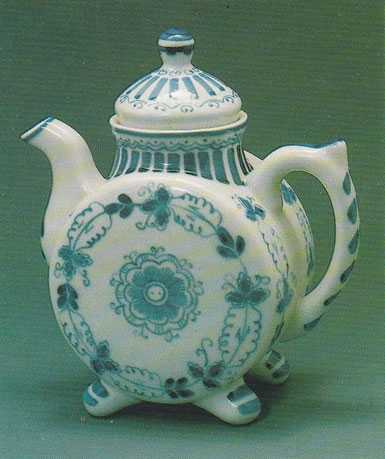

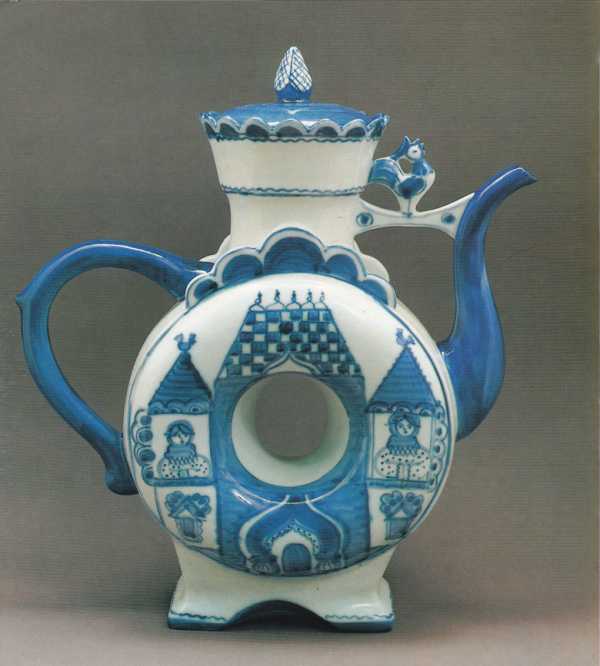

Очень популярными и типичными изделиями были кумганы, клювовидные кувшины для заливки напитков с дисковым корпусом на четыре фута. Они похожи на кувшины с круглым отверстием корпуса и воронкообразно расширенной горловиной, через которую с помощью накладной ткани можно фильтровать квас из бочки в кувшин. Кроме того, были сферические кувшины с цилиндрической шеей, которые расширялись вверх. Менее распространенными были кувшины в виде двуглавых орлов, кувшины различных размеров, винные бочки (Кучли), братины, крупные луковичные сосуды для питья, которые можно было доставать в общественных местах — на крестины, именины и т.д.

Майолики были окрашены на жидкой эмали. Мастер сначала очерчивал рисунок темным цветом и раскрашивал его фиолетовым, желтым, зеленым, синим, коричневым. При обжиге краски сливаются с эмалью, что придаёт им большую прочность. Такой метод требовал от мастера виртуозного и чёткого рисунка, так как последующее улучшение было практически невозможно.

Мастера из Гжели часто сочетали изображения цветов, листьев, трав, животных, птиц — реже людей, общих архитектурных ландшафтов — с орнаментами в виде геометрических полос и сеток. Роспись осуществлялась по зонам. На изделиях Гжельцев часто можно увидеть надписи, указывающие на то, был ли предмет подарком или заказом.

Не только по форме, но и по характеру Гжельская майолика отличалась от Европейской керамики, например, от итальянской майолики. Особое своеобразие и оригинальность декоративной Гжельской майолики придавала роспись в сочетании с пластическим декором.

Под влиянием стиля барокко, доминирующего в профессиональном искусстве, Гжельские майолики как бы и принимали похожие формы. Кувшины и кумганы получали фигурные ножки, напоминающие закругленные ручки. Рельефные расцветки и раковины теперь украшали боковые стенки сосудов.

В начале 19-го века майолика, требующая значительных финансовых ресурсов, была заменена полуфаянсом.

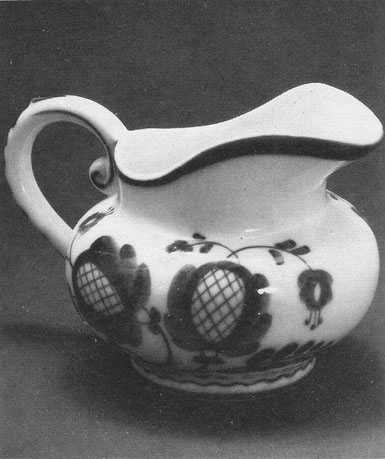

Масса пористого полуфаянса, была составлена из местной глины с добавлением смесей. Краску наносили на обожженный предмет, покрывали его глазурью и снова помещали в печь. Первоначальная полихромная роспись позже была заменена на сплошной, преимущественно голубой цвет. Контраст между синим цветом и белым фоном был одной из главных особенностей гжельского полуфаянса. Изменилась и роспись: цветной контурный рисунок уступил место рисованию кистью. Изделия украшали геометрические и растительные орнаменты. Типичными были гирлянды из мелких листьев с закругленными кольцами или узоры с большим стилизованным цветком.

Гжельский полуфаянс, похожий на Делфт или китайский фаянс, отличался от него живописным содержанием и композиционным стилем.

Особой разновидностью полуфаянса является так называемая бронзовая или люстровая посуда, которую изобрел талантливый самоучка Афанасий Киселев.

В течение почти всего 19-го века в России выпускался полуфаянс, а также тонкостенный фаянс и фарфор, но его расцвет датируется первой половиной XIX века. После полуфаянса приступили к производству тонкостенного фаянса. Рецепт для этого сложил Афанасий Киселев. Однако, несмотря на высокое качество фаянса, произведенного заводом «Рождение Терехова», он не стал таким самостоятельным художественным явлением, как полуфаянс, а его оформление вскоре перешло от ручной росписи к штампованному рисунку.

Первые фарфоровые мануфактуры появились в Гжели в начале XIX века. Первым предпринимателем, как вспоминают старожилы, был Павел Куличков, гончар из села Володино, который первоначально занимался одним из крупнейших фарфоровых предприятий России, основанном в 1766 году в Москве в Вербилках. После ознакомления с производством фарфора, установлением печи и обжигом, Куличков вернулся в свое родное село и основал здесь в 1802 году собственную фарфоровую мастерскую. Готовую продукцию он доставил в Москву, где фарфор был еще редкостью. Напрасно его соседи пытались разгадать тайну его фарфоровой продукции, но кому-то всё же удалось тайно проникнуть в мастерскую Куличкова, и вскоре в Гжельских деревнях одновременно возникло несколько фарфоровых мастерских, которые производили фарфор уже высокого качества. Были также мастерские, владельцы которых закупали заготовки из мануфактур, расписывали их, а затем продавали под их брендом.

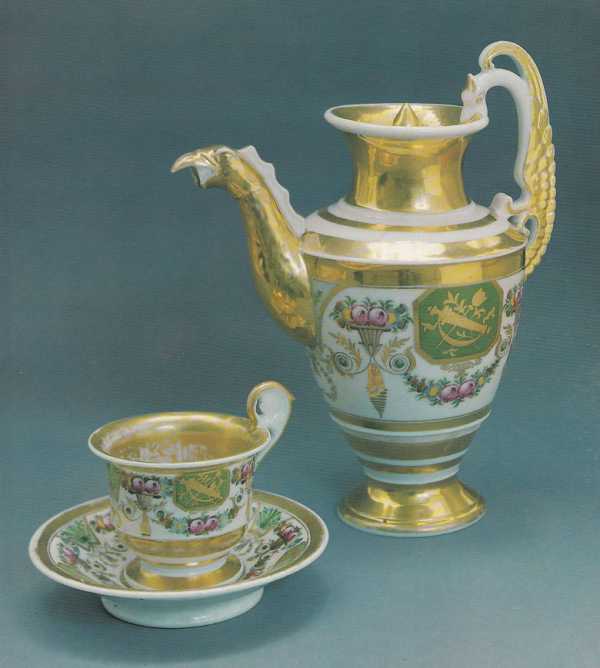

Фарфор гжельских мастеров появился на рынке в то время, когда в России были две крупнейшие мануфактуры — императорская фарфоровая мануфактура, основанная в 1744 году в Петербурге, и частная фирма Гарднера, товары которой не уступали Европейскому фарфору, — уже определяли моду. Императорская фарфоровая мануфактура поставляла царский двор, в то время как Гарднер имел широкий круг клиентов, хотя он и принимал заказы на фарфоровое обслуживание царского двора и благородства.

Императорский фарфоровый завод имел техникум, в котором обучались художники. Здесь преподавали учителя из академии искусств, которые выступали также как авторы многих изделий. Гарднер также очень часто привлекал профессиональных скульпторов и художников. Точно так же Попов торговал недалеко от Москвы и Батенина в Петербурге, где производили высокохудожественные фарфоровые изделия.

В русском фарфоре XIX века — в начале ХХ века преобладал эмпирический стиль. Гжельцы заимствовали типичные для этого стиля формы, но интерпретировали их по-своему довольно свободно и просто. Наряду с цилиндрическими, полусферическими и яйцевидными формами появились кратерообразные чашки с изогнутыми снаружи краями и изогнутыми ручками. Популярным украшением были цветочные мотивы и меандры.

Лаконичная, праздничная роспись по-прежнему оставалась как в майолике, так и в полуфаянсе. Но иногда мастера отказывались от традиционных манер и реалистично указывали на образное изображение в масштабно реальном соотношении между фигурой и ландшафтом. Таким образом, переход художественного дизайна Гжельского фарфора — элементов древнерусского искусства — осуществлялся в современную ему систему живописи.

Сюжеты росписи были разнообразны: эпизоды из Отечественной истории, портреты полководцев и государственных деятелей, изображения архитектурных памятников, нередко композиции с пастырскими играми и жанровыми сценами.

В 1830/40 годах фарфоровое искусство Гжеля как по качеству, так и по объему производства процветало. Это было время, когда Гжельские мастера достигли своей максимальной самостоятельности, и каждая мануфактура достигла своей высшей самостоятельности. Так, например, завод братьев Тереховых-Киселевых был технически так же хорошо оборудован, как и лучшие русские заводы, а ассортимент изделий по ним превзошел их. Завод «братьев Терехов-Киселев» изготавливал всевозможные чайно — столовые приборы, иногда очень сложных форм. Он принял Европейский фарфор как образец для подражания и создал очень оригинально созданные произведения, которые свидетельствуют о национальном происхождении предмета. Мастера сафроновского завода в своем производстве придерживались больших российских заводов Гарднера и Попова, обслуживавших широкий круг клиентов. Произведения Гулина и Муса — сакова предлагали деревенскую Посуду с красочной, празднично красивой росписью. В Гжельском фарфоре часто объединялись элементы различных стилей.

При всем разнообразии изделий, производимых на отдельных заводах, Гжельские предметы второй четверти XIX века были представлены в виде экспонатов. Черты, общие для XIX века: рифленая форма чашки, напоминающая перевернутый колокольчик, выразительная роспись, нанесенная широкой кистью, сочетающая в себе глазурь с подглазурной техникой, богатая роспись из кобальта и золота, разноцветные цветочные орнаменты, окрашенные в яркие цвета. Как правило, у Гжельских фарфоровых предметов отсутствует сплошной цвет. Для них характерно сочетание контрастных цветов.

Широкомасштабное ремесленное производство мануфактуры постепенно исчезло, уступив место массовому производству дешевого штампованного фарфора. Общий экономический кризис в России в конце XIX века также затронул крупнейшие фарфоровые заводы, которые отказались от своих позиций в борьбе с промышленным производством. Поскольку они не выдержали конкуренции, гжельские производители закрылись один за другим, и Гжель потеряла свое значение как один из важнейших российских центров керамики. Многие традиции народного искусства были утрачены в годы первой мировой войны (1914-1918), а затем во время гражданской войны (1918-1922) Гжельское ремесло пережило почти полный упадок.

В 1937 году артели «Объединённый фарфорист» и «Вперёд керамика» были объединены в артель «керамическое искусство», имевшей свой центр в с. Турыгино. При изготовлении фарфора, который был совершенно не системным, частично использовался переданный материал, такой как вазы в стиле модерн, или образцы изделий по заказу. Низкое качество фигурного фарфора было скомпенсировано полихромной окраской. Великая отечественная война (1941-1945) также прервала эту работу, и казалось, что художественные традиции Гжели были безвозвратно утрачены.

Однако в Московском Научно — исследовательском институте художественной промышленности Александр Салтыков, специалист в области декоративно-прикладного искусства, на основе архивов и музейных коллекций очень подробно изучал историю Гжельского народного творчества.

Лабораторные исследования помогли определить рецептуру керамической массы старой майолики, и получили образец с росписью на жидкой эмали. Александр Салтыков и его соратники считали полезным использовать майолику 18 века в качестве основы для новых изделий.

Однако фигурная майолика, в которой сочетался пластический и росписанный декор, требовала сложной техники исполнения, которую мастера-гжельцы осваивали недостаточно. Состояние технологий и экономики производства также не позволяли ему заниматься этим. По этой причине было решено изготовить простые формы из толстостенного фарфора с кобальтово-синей подслойной росписью. Так появился новый бело-голубой фарфор из Гжели.

Возрождение промысла началось с подготовки молодых художников под руководством одаренной керамистки Натальи Бессарабовой (1895-1981). С группой учеников она начала углубленное изучение Гжельского культурного наследия. Она сама изготовила акварельный альбом с иллюстрациями посуды и мелкими скульптурами 18-го века. Александр Салтыков и Наталья Бессарабова совместно разработали программу, которая предусматривала освоение старой народной живописи — своего рода азбуки живописи от свободного, широкого до тонкого мазка кистью.

Первые образцы сосудистых форм и их окраска были разработаны Натальей Бессарабовой.

При этом она исходила из принципов формования типичных Гжельских изделий XIX века. Она придала старому кувшину более строгий и стройный вид. При проектировании чайников Наталья Бессарабова обрабатывала форму дискообразных квасных сосудов и постоянно старалась приспособить функциональность изделий к простым народным формам.

Большое влияние на художественную практику Гжели оказало творчество Людмилы Азаровой (уроженка и жительница города). В 1954 году после окончания Московского колледжа художественной промышленности начала работать в гжельском промысле. Она не только успешно продолжала разработку сосудистых форм, но и создала целый ряд пластических композиций. Она украсила расписную посуду смоделированными деталями и при этом очень умело связывала роспись со скульптурным декором. Таким образом, фарфор развивал традиции майолики XVIII века, о которой мечтал Александр Салтыков.

Если для Натальи Бессарабовой характерна орнаментальная роспись, то Людмила Азарова любит сюжетно-образное изображение. Она обращается к фольклорным, мифологическим и анималистическим мотивам и интерпретирует форму очень обобщенно, часто весьма условно. Их статуэтки шестидесятых годов напоминают формы игрушки с едва выраженными чертами лица линиями и точками. Такой осмысленный образ жизни свидетельствует о влиянии народных иллюзий и русских матрешек.

Среди наиболее удачных фигурных композиций художницы стоит отметить сцену чаепития (1966). Развлекательность сюжета, оригинальное сценическое действие воспроизводятся чисто пластическими средствами, характерными как для Гжели, так и для всего народного искусства.

Столовая Сцена (1967) тематически связана с чаепитием, но ей не хватает преднамеренной торжественности, форма более детализирована и окраска более привлекательна. В целом это очень декоративная композиция. В первые годы своей деятельности Людмила Азарова занималась старинной гончарной и гжельской посудой. Она стремилась к конструктивному оформлению предмета, акцентированию его утилитарного назначения и формированию его пластического характера.

Форма кувшина, спроектированного в 1959 году, напоминает в силуэте традиционные изделия. Закругленный сосудистый корпус окрашен, массивному изделию нанесена кобальтово-синяя спираль, широкая низкая шея увенчана прочной, нижней крышкой. Корпус расположен на устойчивой поверхности. Каждая часть круга крышки конструктивно оправдана.

Людмила Азарова меняет свою роспись и декоративные мотивы. Иногда она также применяет графический рисунок. Окраска выполнена случайным, свободным и легким мазком.

Гжельские художники не ориентируются по размеру и толщине изготовленного ими фарфора в соответствии с предписанным промышленным стандартом и, таким образом, могут беспрепятственно выполнять роспись предмета. В результате получается не всегда очень тщательно выполненный декор, т. е. рисунок может быть смещен, а пропорции не всегда могут быть соблюдены. Но эти недостатки уравновешиваются чувством живости и непосредственности исполнения, которое заставляет чувствовать тепло рук мастера. Потому что именно ручное изготовление, которое остается важнейшей особенностью народного искусства, придает гжельскому фарфору особый колорит.

Веселая и праздничная, сказочная и реальная жизнь, доброта и сообразительность объединились в искусстве из Гжели. В голубой росписи, в мягком мерцании белого фарфора, радость жизни, своего рода ощущение свежести и праздничности без лишней пышности.

Гжельское искусство постоянно находится в своем развитии. Некоторые аспекты его художественной практики порождают научные дискуссии. Так, в частности, встает вопрос о том, насколько оправдано обращение некоторых гжельских художников к сосудистым формам и живописным образам, чуждым художественной системе старой Гжели. Так, например, некоторые работы Татьяны Дунашовой заимствуют цветочный декор и формы из китайских образцов; или ваза-тройка Валентина Розанова, напоминающая вазу в стиле модерн, прототип которой можно найти в хинозерском стиле.

Возможно, здесь нет однозначного ответа. Мы можем только полагаться на талант и вкус художника, который при создании своего произведения превращает, на первый взгляд, чужой объект искусства, в настоящее художественное явление, проникнутое духом Гжели.

Одной из самых сложных проблем в современном мире является обучение художников, которые могли бы повторять и передавать понятия искусства и секреты мастерского совершенства от поколения к поколению и стать хранителями подлинного народного творчества. В настоящее время все делается для того, чтобы заинтересовать детей современных мастеров в традициях гжельского промысла, чтобы они уже в молодом возрасте стали причастными к производству.

Гжельская фабрика не ограничивается производством бело-голубого фарфора. Также проводятся эксперименты по созданию полихромного фарфора со смешанной витражной росписью. Некоторые мастера, в том числе Николай Туркин, постоянно занимаются полихромной майоликой. Однако все эти попытки не могут превзойти объем производства и признание того, что под названием «Гжель» подразумевается бело-синий фарфор.

Настоящий гжельский фарфор очень популярен. Он коллекционируется любителями искусства, приобретается музеями. Мастера из Гжели были награждены призами на международных и всесоюзных выставках. Наталья Бессарабова, Людмила Азарова, Татьяна Дунашова, Зинаида Окулова — лауреаты государственной Премии. Людмила Азарова была удостоена звания народного артиста РСФСР. Как бы ни развивалось Гжельское искусство, современный фарфор из голубого неба и белого снега прочно вписался в историю народного искусства, русского прикладного искусства, в историю Советского искусства и культуры.

Keramik aus Gshel

1987

www.perunica.ru

Гжель — ТД Карусель | Екатеринбург

Сундучок «Народные промыслы» с методическим пособием..

Сундучок «Народные промыслы» с методическим пособиемСундучок “Народные промыслы” от ТД “Карусель” — это уникальная подборка изделий русского декоративно-прикладного искусства, с ее помощью вы легко познакомите дошколят с традиционной культурой Руси. Игры и творческие занятия с сундучком “Народные промыслы” способствуют познавательному и художественно-эстетическому развитию малышей: изучая культуру разных регионов, они расширяют кругозор, формируют первичные представления о Родине, социокультуных ценностях и традициях русского народа, учатся понимать предметы искусства, тренируют эстетическое восприятие, вырабатывают трепетное отношение к работе мастеров. В сундучке вы найдете: Матрешку из 6 куколок с хохломской росписью. Матрешка выполнена из дерева, размер самой большой куколки — 13х6,5 см. Все куколки раскрашены в едином стиле с узорами в виде ярких цветов. Поставок с крышкой. Деревянный поставок высотой 15 см и диаметром 11 см украшен хохломской росписью с золотыми листьями и красными ягодами на черном фоне. Бочонок с мезенской росписью. Нарядный деревянный бочонок высотой 14 см украшен традиционными для мезенской росписи мотивами: лаконичными образами лошадок, птиц, геометрическими узорами в красном и черном цветах. Бочонок покрыт прозрачным лаком. Разделочную доску с городецкой росписью. На прямоугольную доску с закругленными краями нанесены традиционные для городецкой росписи узоры — пышные цветы, яркие птички, листики и завитушки сочных оттенков. Доска выполнена из дерева, ее размер — 24х15х1,5 см. Вятскую игрушку “Барыню”. Барыня вылеплена из глины и “одета” в цветастый наряд, украшенный дымковской росписью. Каргопольский сувенир. Каргопольский сувенир — уникальный вид изделий. Не смотря на то, что каждая фигурка — единственная в своем роде, вы никогда не перепутаете каргопольский сувенир с чем-либо еще. Один материал (природная глина), единая тема (жизнь и быт славян), яркие краски и мягкие, округлые формы делают эти сувениры весьма узнаваемыми. В каждом сундучке “Народные промыслы” лежит своя, неповторимая фигурка. Жостовский поднос. Металлический поднос 21х18 см имеет овальную форму и фигурный край. Цветочный орнамент на нем выполнен на бирюзовом фоне. Филимоновскую игрушку “Павлин”. Фигурка павлина высотой 14-18 см изготовлена по классической технологии — вылеплена из цельного куска глины. Раскрашена она яркими оттенками — розовым, желтым, бирюзовым, с использованием привычных для филимоновского искусства геометрических элементов — полосок, “елочек”, треугольников и т.п. Вазу, расписанную гжелью. Фарфоровая ваза в форме цветка колокольчика украшена узнаваемыми безо-голубыми флористическими узорами с тонкими золотыми элементами. Все изделия, вложенные в сундучок, изготовлены и расписаны вручную. Сам сундучок размером 52х37х17 см выполнен из прочной фанеры толщиной 8 мм. Его крышка украшена яркой росписью и крепится к сундучку с помощью пазов. Для удобства организации учебного процесса к сундучку прилагается методическое пособие, записанное на CD-диск. В нем вы найдете информацию об особенностях каждого промысла, инструкции по лепке изделий и схемы рисунков. Материал: глина, дерево, металл, бумага. Размер сундучка: 52х37х17 см. Страна-производитель: Россия.

tdkarusel.ru

Картинки про гжель (42 фото) |

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Голубая коллекция, посвященная еще одному русскому, народному промыслу — гжели. Это удивительные цветочные и растительные орнаменты, которыми украшали посуду, мебель и одежду. Одно из уникальных искусств, не восхищаться которым невозможно.

Растительный орнамент голубого цвета.

Поднос.

Гжель на разделочной доске.

Цветочный орнамент.

Гжель на посуде.

Голубой узор для подноса или тарелки.

Голубая роза.

Гифка. Гжель.

zabavnik.club

Гжель. История промысла | История вещей

Гурьевская каша: история и рецепт →

Гжель – народный промысел в виде изделий из фарфора с росписью. Отличительной чертой таких изделий является рисунок кобальтом на белоснежном фоне. Свое название этот промысел получил от названия села Гжель в Московской области, где он собственно и возник.

В районе Гжели, начиная с XVII века, широко велась добыча глины. Местная глина высоко ценилась и считалась одной из лучших. В 1663 году царем Алексеем Михайловичем был издан указ о добыче в гжельской волости глины для изготовления медицинских сосудов.

История промысла в Гжели начинается с XVIII века. Ассортимент изделий гжельских мастеров был очень велик: посуда, кирпич, изразцы и даже детские игрушки. Всем этим Гжель снабжала Москву. Одних только глиняных игрушек мастера изготавливали сотни тысяч в год. Спрос на изделия был велик.

Каждый мастер владел своей манерой росписи, и в изделии отображалось его представление об окружающем мире. На промысел также большое влияние оказывали вкусы покупателей. В середине XVIII века гончарное дело в России начинает бурно развиваться, но составить конкуренцию гжельским мастерам ни кому не удается.

Наивысшего исторического расцвета гжельский промысел достиг в конце XVIII века. В это время особого мастерства достигли умельцы, изготавливающие кувшины, кумганы и квасники. Мастер должен был обладать большим терпением и высокими навыками росписи, так как она делалась по еще не обожжённому изделию, которое было покрыто белой эмалью. Помимо посуды и глиняных игрушек в Гжели делали мелкую майоликовую пластику. Чаще всего это были сцены из повседневной жизни — солдаты, крестьянки, дамы и мужчины, занятые своими делами. Все было выполнено в простой и доходчивой, но очень выразительной форме.

Несколько десятилетий гжельские мастера также делали расписные печные и каминные изразцы. Историю промысла в Гжели можно проследить по сохранившимся образцам. Изделия гжельских мастеров представлены в крупнейших музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Предметы кухонной утвари – кувшины, кружки, квасники, большие тарелки, мастера расписывали цветами, птицами, деревьями и сооружениями архитектуры. В рисунках чувствуется отличное понимание их декоративного предназначения. Для росписи использовали синие, зеленые, желтые цвета в коричневых контурах. Посуда, сделанная и расписанная гжельскими мастерами, обязательно дополнялась фигурками животных или людей. Кувшины, кумганы, чайники становились частью сюжетной композиции. Ручка такого кувшина могла быть выполнена в форме ветки, а носик в форме головы птицы. Искать сходства каждого элемента подобной композиции с реальностью не было смысла, так как мастер воплощал в них свое видение мира.

В 1802 году возле села Минино нашли светлую глину, после чего в этом регионе началось производство полуфаянса. Из него делали кувшины и квасники. Однако эти изделия выглядели грубо и были недолговечны из-за хрупкости материала. Со второй половины двадцатых годов XIX века в гжельской росписи стали преобладать синие краски.

В начале XIX века в Бронницком уезде была найдена белая глина, пригодная для изготовления фарфора, после чего в селе Володино был построен первый фарфоровый завод. Основатель этого завода, Павел Куликов, познавал секреты производства фарфоровых изделий на заводе в деревне Перово. По свидетельствам, для того, чтобы сохранить технологию фарфора в тайне, производством Куликов занимался сам, прибегая к помощи двух гончаров и одного рабочего. С этого небольшого предприятия стало развиваться производство фарфора в Гжели.

В 1812 году уже работает двадцать пять заводов по выпуску фарфоровой посуды. Заводы Лаптевых и Иванова в деревне Кузяево пользуются особой популярностью. Многие мастера оставляли свое клеймо или подпись на изделиях, так до нас дошли фамилии мастеров Кокуна, Срослея, Гусятникова. Из фарфора на заводах производили игрушки в форме птиц и животных, а так же статуэтки со сценами русского быта. Изделия покрывались белой глазурью, на которую наносился рисунок. Мастера по росписи использовали синюю, жёлтую, лиловую и коричневую краску, а рисунки были в народном стиле. Цветы, листья, трава – основные мотивы гжельской росписи.

Со временем спрос на фарфор увеличивался, что способствовало росту производства. Тем временем производство традиционной гжельской майолики сокращалось. Постепенно фарфор и фаянс стали основой гжельского промысла. Наступает время экономического расцвета Гжели, ремесленные мастерские становятся небольшими заводами.

Расширяется и ассортимент производимой продукции. Теперь наряду с кувшинами, кумганами и блюдами стали выпускать чашки, молочники, чайники, масленки, чернильницы и подсвечники. Все изделия продолжают расписывать многоцветными рисунками. Гжельские мастера дополняют столовые наборы сюжетными скульптурами. Несмотря на конкуренцию со стороны крупных фарфоровых заводов, продукция Гжели была востребована за счет сохранения в ней народного характера искусства и трогательной наивности изображения сюжетов окружающей жизни.

Начиная со второй половины XIX века, гжельская роспись приобретает сдержанный характер, теперь для нее используется только синий кобальт. Синий рисунок на белом фоне, усиленный золотыми контурами – новый этап развития искусства Гжели. Конец XIX века становится периодом наивысшего расцвета в истории гжельского промысла. В это время совершенствуются технологические процессы изготовления фаянса и фарфора. С середины XIX века фарфоровое производство Гжели сосредотачивается в руках братьев Кузнецовых. С приходом советской власти заводы национализировали, и производство пришло в упадок. Восстановление гжельского промысла началось лишь с середины XX века.

xn—-dtbjalal8asil4g8c.xn--p1ai