Ностальгия детство стихи — лучшие цитаты, высказывания и афоризмы

Популярные категории

- Мысли (249526)

- Стихи (181511)

- Юмор (168747)

- Жизнь (134677)

- Любовь (101903)

- Ирония (83667)

- Отношения (56824)

- Анекдоты (34607)

- Люди (29577)

- Женщины (22922)

- Чувства (21610)

- Размышления (17884)

- Цитаты (17534)

- Счастье (17103)

- Проза (17039)

- Все категории

Популярные авторы

- Игорь Губерман (904)

- Ринат Валиуллин (851)

- Эрих Мария Ремарк (830)

- Омар Хайям (787)

- Пауло Коэльо (767)

- Ошо (692)

- Эльчин Сафарли (678)

- Марина Цветаева (620)

- Оскар Уайльд (592)

- Владимир Высоцкий (589)

- Эдуард Асадов (567)

- Михаил Жванецкий (548)

- Уильям Шекспир (536)

- Лев Николаевич Толстой (504)

- Ашот Наданян (490)

- Все авторы

Смотрю фотографии школьного бала,

И кажется, — все это было давно…

Мы стали другими, мы стали чужими,

А многих увидеть уже не дано.

Давно уже нет Антыхалны любимой,

Семёныча нет, Мари Палны нет,

Абозиной нет и Попёхина тоже,

А Тимофевне мы все шлем привет.

Строй одноклассников тоже редеет:

Ушли Закарлюк, Куренков, Карташов,

Нет Тани и Нади, нет Севы и Юки,

Обоих Поповых, нет Саши Шрамко.

Смотрю фотографии школьного бала

И кажется ,-все это было вчера:

Дружили, влюблялись, сбегали с уроков.

Мы были родными,

Девчонки-мальчишки 10-го А!!!

#мысли#ностальгиядетствостихи

Увы, нам в прошлое вернуться не дано,

Нам в прошлое вернуться невозможно,

Но хочется вернуться, все равно,

И прикоснуться к детству осторожно.

К хрустальному сосуду, к роднику,

К тончайшей паутине среди лета,

К сосульке хрупкой, к школьному звонку

И к первому любимому поэту.

К родимой маме с добрыми руками,

И к милой Однокашке, живущей через дом,

И к полю ржи, куда за васильками

Мы часто бегали вдвоем.

Я знаю в прошлое вернуться не дано,

Я знаю в прошлое вернуться невозможно,

Но хочется вернуться все равно

И прикоснуться к детству осторожно!

#стихи#ностальгиядетствостихи

Внизу, под лестницей живет

Медведь без лапы, бегемот

Без уха и без глаза.

Два голых пупса, крокодил

Матрешку лапой придавил,

Колесик от «КамАЗа»

Где сам «КамАЗ», не помню я.

Меняло жительство семья

И в переездах, где то.

Возможно вспомнится сейчас,

Что тот игрушечный»КамАЗ»

Во двор отнес соседа.

Лежат под лестницей в пыли,

В углу корветы, корабли

«Неистовый»и»Смелый»

Без трех бочоночков лото.

Где делись? Не сказал ни кто.

Искать, пустое дело.

Набор солдатиков всех стран

«О, кей»»Ура»»На пасаран»,

Два танка, но без пушек.

Шесть пузыречков от духов,

Набор рыбацких»мушек»

Казалось бы, про все забудь,

Но сердце щемит, не уснуть.

Так что же так тревожит?

Попробую, когда нибудь

Обратно в детство заглянуть.

Надеюсь, что поможет.

Что потянуло, не понять,

Туда, под лестницу опять.

Попробую спуститься.

Включил фонарик. Вот…Сейчас…

И снова память дарит шанс

Вновь в детстве очутиться.

#стихи#ностальгиядетствостихи

Вьётся над крышей дымок ранним утром,

Тикают ходики, тени длинны.

Бабушка (и не ложилась как будто)

К завтраку делает внукам блины.

Нас пробуждал этот запах из печки —

Сдобный, насыщенный — в доме уют…

И на душе вдруг становится легче —

В детях (сквозь годы) себя узнаю.

…Брат и сестричка в саду возле дома,

Наш умывальник с криничной водой…

Старые снимки ожили в альбоме,

Каждый теперь охраняет свой омут —

Выросли. Нашей в том нету вины…

Прошлого эхо — нет-нет, да напомнит —

Лето, деревня, а в печке — блины…

#стихи#детство#ностальгиядетствостихи

А помните, в детстве мы ели сирень

На счастье с пятью лепестками?

А помните, в дом мы бежали скорей?

Диснея мультфильмы нас так забавляли.

А помните, бублик на пальце вместо кольца?

Съедали их так. Так было вкуснее.

А помните, строили домик скворцам

Чтоб ночью холодной им было теплее.

А помните, варежки теплые зимние?

Так весело дергали их за резинки.

А помните, как мы гуляли под ливнями?

А зимними днями глотали снежинки?

А помните, строили мы шалаши?

Под стульями днями сидели на кухне.

А помните, мы залезали в кусты?

Зажигали костер, что долго не тухнет.

А помните, верили в души зверей?

Тех, что сидели на книжной полке.

А помните, как мы пугали людей?

И как же велись все на наши уловки?

А помните, крик под окном: «Выходи»?

По телефону: «Теть Маш, а выйдет Рома?»

А помните, люди спокойно не могут пройти?

Стали в футбольную стенку у дома.

Вы тоже читаете эти стихи

С улыбкой снова о детстве мечтая?

Ведь хочется вновь по тем паркам пройти

Память свою будто книгу листая.

#стихи#детствозолотое#ностальгиядетствостихи

Как хочется назад вернуться

И книгу жизни полистать,

И что там есть всего роднее

Из глубины её достать.

И первую любовь, и детский лепет,

И первый жар прикосновенья губ,

И радость встреч, и время ожиданья,

И горечь, боль ушедших вдаль разлук.

Как хорошо, что есть на свете память,

Как хорошо, что есть любовь на свете,

Как хорошо, что есть желанье жить!

Плывут за пеленою лет картины,

В туманной дымке брезжится рассвет,

Как жаль, что всё от нас ушло с годами

И в прошлое назад дороги нет.

#стихи#ностальгиядетствостихи

Мы так стремительно, так быстро повзрослели,

Но это внешне только. А в душе

Качаемся ещё на карусели

И прячемся в уютном шалаше.

За школой — универ, потом работа…

И за спиною не один десяток лет.

Эх, плюнуть бы на все эти заботы

И встретить у реки шальной рассвет,

Купаться до утра в прохладной влаге

И под луною кушать шашлыки.

Поехать бы, как раньше, в «старый» лагерь

И видеть детский смех, а не клыки…

Диплом. Потом, возможно, заграница.

Рожденье сына… И бессонной ночью

Однажды мне привидится-приснится

Девчушка, что так весело хохочет,

Сжимает куклу, шепчет: «Поиграй-ка!»,

На ней моя цветная — в клетку — майка,

И карие задорные глаза…

Вздохнув, отвечу: «Я теперь другая.

Я много ем и очень мало сплю.

Бывает, временами забываю

О тех, кого, казалось бы, люблю.

Мне некогда играть с тобою в куклы —

Мне надо плащ в химчистку отнести…»

Девчушка посмотрела взглядом грустным

И тихо прошептала:»Бог простит.»

И спряталась. Исчезла… Я проснулась.

Под боком — муж. Сопит малыш-сынишка.

Я словно после стольких лет очнулась —

Во взрослость заигралась, видно, слишком.

И «N»-ный пусть идёт десяток лет…

И пусть морщины в уголочках губ смеются —

По прежнему хочу встречать рассвет

И дуть на крепкий чай в горячем блюдце.

Хочу валяться в скошенной траве,

Смотреть, как в небе проплывают тучи.

Бродить по жёлтой, выцветшей листве

Хочу лепить дворцы в сыром песке,

Носиться дотемна в дворе с друзьями.

И жить в своём придуманном мирке,

Где радости не меряют деньгами.

Мы взрослые. Умеем говорить.

Серьёзными становимся людьми.

Но все, в итоге, глубоко внутри

Мы навсегда останемся детьми…

#стихи#ностальгиядетствостихи

Что поделаешь? Мчатся годы.

Вот и мы постарели уже.

Постепенно к финалу подходит

Нашей жизни простой сюжет.

Уж изрядно виски побелели,

И морщинки сбежались у глаз,

Но, встречаясь на юбилеях,

Молодеет каждый из нас.

Позабыв про болячки, невзгоды,

Мы уже легки на подъём,

И неважно- какая погода,

Веселимся, танцуем, поём.

Здесь девчонки мы и мальчишки,

Повернувшие время вспять.

Как приятно звучит- Иришка!

Так ровесник лишь может звать.

Мы сейчас как одна семья,

Отчеств нет да и званий тоже,

Так общаются лишь друзья.

Не начальник ГАИ, а Вовка

Рассмешил анекдотом нас,

Не учитель строгий, так ловко

Наша Галя танцует вальс.

Мы счастливого времени дети,

Жаль-его называют «застой».

Голод, холод, война- всё это

Не коснулось нас злобной рукой.

И лишь сердцу порой тревожно

За судьбу наших внуков, детей:

Всё непросто и всё возможно

В объективе сегодняшних дней.

#стихи#ностальгиядетствостихи

Мне снится наш вишнёвый сад,

На доме ставни голубые

За домом сладкий виноград

Кусты малинника, густые.

Дом пропах весь тишиной,

В углу паутинка свисает,

С портрета смотрит папа мой

Моё сердечко замирает.

А над извилистой речушкой

Черёмуха весною расцвела,

Моя лесная деревушка,

Я иду по тропиночке узкой

По тем милым, знакомым местам,

От дождей покосилась избушка,

Да на поле растёт там бурьян.

Опустела теперь деревушка,

Петухи не поют по утрам.

Только в дальнем лесочку, кукушка,

Счёт ведёт моим длинным годам…

Вера Осыка

#стихи#ностальгиядетствостихи

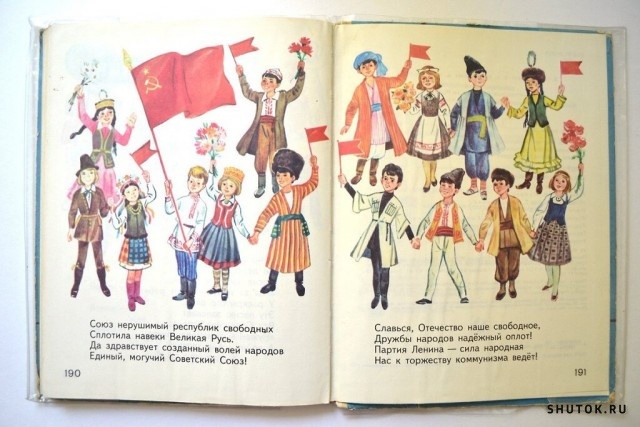

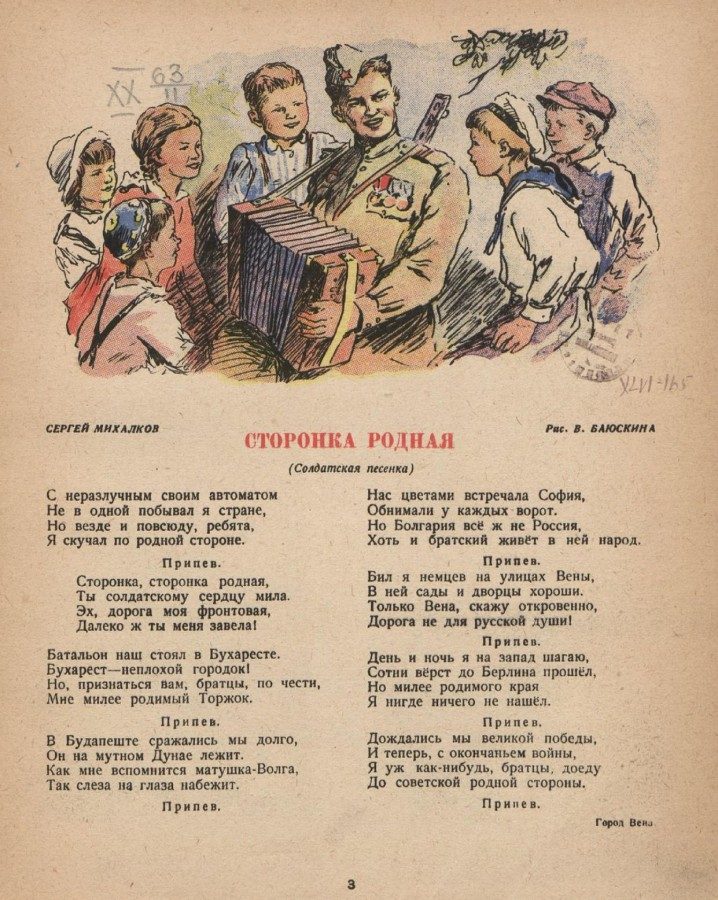

Хочу назад в СССР,

Где был пломбир по семь копеек,

Где были счастливы, без мер,

В стране ушанок, телогреек,

Где жили все одной семьей,

Великой ядерной державой,

И с транспорантами весной,

На демонстрациях шагали!

Хочу назад в СССР,

Где газ-вода, с двойным сиропом,

Где дед Митяй, пенсионер,

Учил нас, первым трем аккордам,

Где после школы, за углом,

Тянули «Приму» мы, по кругу,

А вездесущий управдом,

Таскал частенько нас за ухо!

Хочу назад в СССР,

И ничего, здесь нет такого,

В страну, где каждый пионер,

Гайдара знал и Михалкова,

Где рыли Беломорканал,

Там, как Стаханов завещал,

За год, давали пятилетку!

Хочу назад в СССР,

Где еще мама молодая,

Взбивает венчиком безе

И стол в гостиной накрывает,

Где вместо «Дэнди» — городки,

А вместо «Сникерса»-«Аленка»,

Где были «Танцы» до зари

И «Дон-Кихот» на книжной полке!

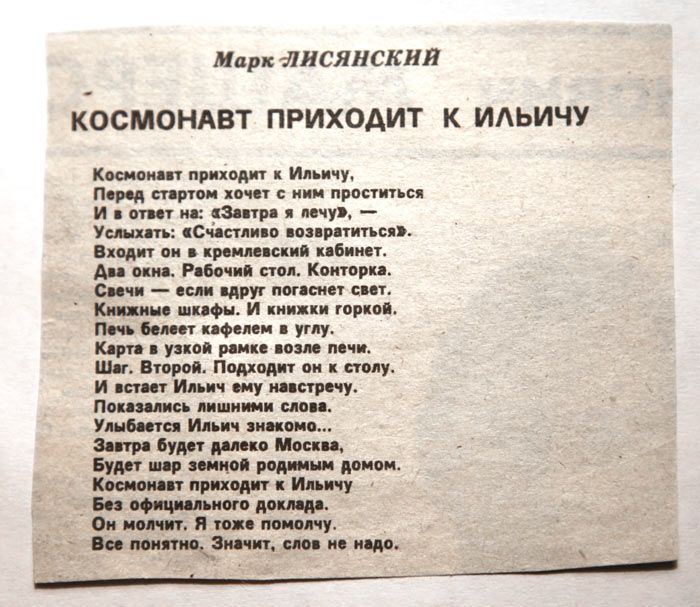

Хочу назад в СССР,

Туда, откуда все мы родом,

Там, где Гагарина в пример,

Все время, ставила нам школа,

Где жив Высоцкий и Шукшин,

Где над Маврикевной смеются…

Да, вообщем, мало ли причин,

Чтобы хотеть, туда вернуться!

#стихи#ностальгиядетствостихи

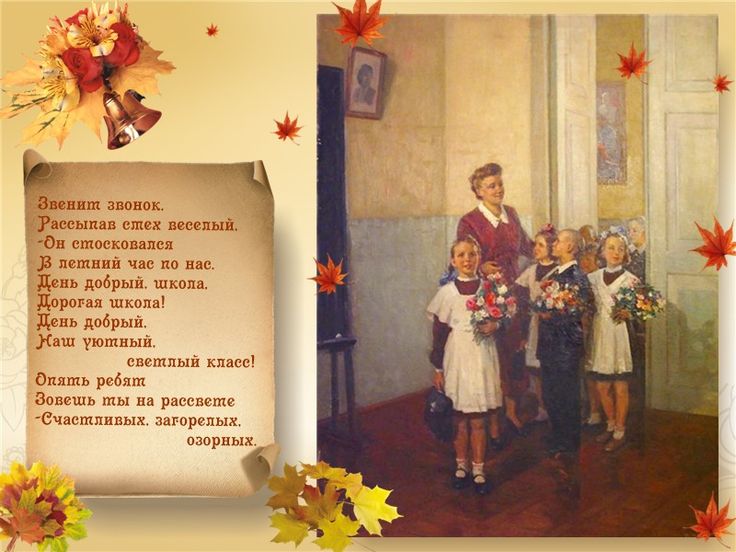

А помните, как это было в детстве?

Те утренники в садике… и мама

На платье из х/б-ешного обреза

Всю ночь снежинки, блестки пришивала.

И бережно повешенный на стуле,

Наряд «снежинки» был к утру готов.

Нам в платье том казалось, мы — принцессы

Из самых-самых ярких детских снов.

И запах елки той, что ароматней нет,

В шарах стеклянных на пушистых лапах.

Звезды Советской на макушке свет,

Которую, конечно, вешал папа!

Почтовые открытки, телеграммы

От родственников дальних и не очень…

«Ирония судьбы» со всех экранов

В канун той Самой Новогодней Ночи!

И верили по-детски мы наивно,

Что Дед Мороз одарит нас подарком…

И уплетали дружно мандарины

Делили их с сестрой… а кто-то с братом!

И свет в глазах искрился неподдельно

И много лет прошло, но в сердце свято

Храним те самые счастливые мгновенья

Где молоды так были мама с папой!

#стихи#скороновыйгод#ностальгиядетствостихи

Когда нам деревья казались большими…

Мы жили беспечно, не меряли дат.

Ходили по травам ногами босыми,

А Питер тогда еще был Ленинград.

Читали про Бима и чёрное ухо,

Всплакнув не стесняясь над книгой в тиши.

И жить было в кайф, во всём была пруха,

Друзья: Украинцы, Мордва, Латыши.

Мы мерялись силой, но так… понарошку

И дрались конечно, до первой крови.

На всех булка хлеба с печённой картошкой,

С костра, где еще головешка дымит.

Транзистор «Виола» нам пел «Арлекино»,

А мы подпевали фальшивя, не в такт.

Смотрели хоккей, где наши и финны,

Гордились от наших победных наград.

Уже не вернуть, ушло безвозвратно,

Мы жили бедней, но дружнее во всём.

Зачем этот гнев, где брат против брата?

В колодец от злости друг-другу плюём.

#дружбанародов#ностальгиядетствостихи

Они росли, как шампиньоны

на свалках старых пустырей —

хрущёвки новеньких районов

поры младенческой моей.

Плевать, что чих соседской кошки

был чётко слышен поутру,

квартиры новенькой лукошко

пленяло сразу детвору

невиданной доселе ванной,

красивым словом «туалет»,

геометрическим сервантом,

сменившим бабушкин буфет.

И вместе с нами подрастали

сирени прутик за окном,

соседних строек вертикали,

«стекляшка» — ближний гастроном.

В тени сирени и высоток,

он до сих пор меня зовёт,

мой старый дом, в чьих тесных сотах

остался детства чистый мёд.

#ностальгиядетствостихи

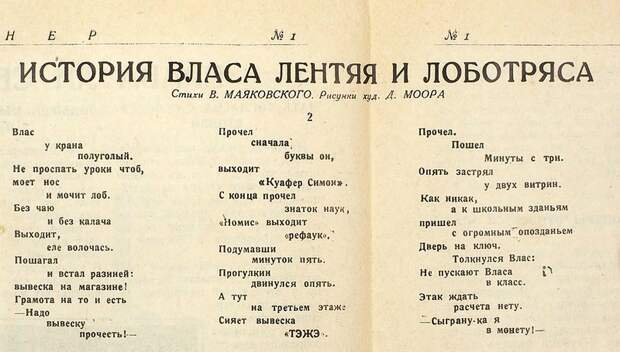

Дразнилки и дурацкие стишки в СССР » Музей СССР

Среди обычных считалок были у нас в детстве дурацкие коротенькие стишки, обзывалки и дразнилки. Этот детский фольклор рождался порой из ничего: случайно оброненное или неправильно сказанное ребенком слово превращалось в затейливую дразнилку. Позже стишки обрастали «хвостами», к ним добавлялись новые четверостишия, и сочиненное произведение передавалось из одного двора в другой и так шагало по стране.

Пусть некоторые считают дразнилки причинами детских конфликтов, на самом деле этот незатейливый фольклор нужен детям для выражения своих чувств и просто ради смеха. На них, кстати, редко обижались.

Есть среди дразнилок и обзывалок поименные, дразнилки для полненьких или слишком худых, для очкариков и забияк, дразнилки для рёвушек (те, кто громко плачут), модниц и вообще на все случаи жизни.

Сейчас дети стали продвинутые, все ищут в интернете, делятся в соцсетях, но сами они почти не сочиняют. Остались только стишки-насмешки у детворы в детском саду. Конечно, эти стишки кажутся нам взрослым несмешными, но в младшем возрасте мы хохотали над ними и с упоением их повторяли.

А еще дети придумывали всякие смешные переделки из знакомых песен и потом распевали их веселой компанией.

Читайте все эти дразнилки, стишки и песенки и не ругайте, если встретите что-то неудобоваримое, помните, что в незамутненных глазах детей это все понарошку.

Стишки-насмешки из детского сада

Рассказать вам сказку, как дед насрал в коляску

И поставил в уголок, чтоб никто не уволок?

Бабка думала — варенье, и намазала печенье!

Дети думали — халва, съели всё его до дна!

***

Обезьяна Чи-Чи-Чи продавала кирпичи.

Не успела все продать, улетела под кровать.

За верёвку дёрнула и немножко пёрнула.

А рабочие пришли: Чё, воняют кирпичи?

***

Тётя Мотя на работе потеряла кошелёк,

А милиция узнала — посадила на горшок.

А горшок горячий, тётя Мотя плачет.

А горшок-то тук-тук-тук, тётя Мотя — пук-пук-пук.

***

Тили-тили-тесто!

Жених и невеста!

***

Уронили Мишку на пол,

Оторвали Мишке лапу,

С корнем вырвали язык,

Наступили на кадык.

***

Мишка, Мишка, приходи!

будем целоваться!

Мамы с папой дома нет,

нечего бояться!

Почему ты не пришел?

Я штанишки не нашел.

мамины не хочется,

а папины волочатся!

(мамины широкие,

папины глубокие,

дедкины колючие,

бабкины — фу! вонючие)

Как ты мог? Ну как ты мог?

Ты мне больше не дружок!

Забирай свои игрушки!

И не писай в мой горшок!

Мама купит мне козу —

я тебе не показу!

А козу зовут Маруся,

я сама ее боюся!

Ты смеешься?

Ну и зря!

Тебя мама родила!

А меня родил папаша,

мама в отпуске была!

***

Шел крокодил, трубку курил,

Трубка упала и написала:

Шишли-мышли, сопли вышли.

***

Ёлки-палки! Дед на палке,

А бабуся на рыбалке.

Дед пошёл за молоком,

А бабуся кувырком.

Дед пришёл без молока,

А бабуся: «Ха-ха-ха!»

***

Жили были дед и баба,

Ели кашу с молоком,

Дед на бабу рассердился,

Стук по пузу кулаком,

Баба тоже не стерпела,

Деду в кашу напердела,

Дед одел противогаз,

И кричит «в квартире газ»!!!

***

Жили-были дед да баба,

Ели кашу с молоком,

Дед на бабу рассердился —

Бац по пузу кулаком!

А из пуза два арбуза

Покатились под кровать

Под кроватью пусто, вырасла капуста.

***

Дам по башке-улетишь на горшке.

Возьму за ручки-закину за тучки.

***

Я пойду на улицу,

Там поймаю курицу.

Привяжу её за хвост —

Это будет паровоз!

Я купила кошке

Новые сапожки.

Я купила ей трусы,

Причесала ей усы.

Только как их одевать? —

Хвостик некуда девать!

***

Два пупсика гуляли

В берёзовом лесу

И шляпки потеряли

В двенадцатом часу

И шел какой-то дядька

И шапки подобрал

А пупсики кричали:

Украл! Украл! Украл!

А ночью им приснился

Какой-то страшный сон:

Как будто под кроватью

Играет патефон,

А девочки танцуют

С распущенной косой,

А пупсики воруют

Сосиски с колбасой.

***

Я — маленькая девочка

И в школу не хожу.

Купите мне сандалики —

Я замуж выхожу!

***

Малыши карандаши

Взяли палки и пошли.

Старшие догнали,

Палки отобрали.

Малыши заплакали

И в штаны накакали.

Дайте нам бумажки-

Вытереть какашки.

Я сижу на унитазе

Громко-громко плакаю.

Почему так мало ем,

И так много какаю.

***

Мальчик с пальчик

Сел на диванчик.

Ножку поднял —

Фу! — навонял!

***

Трэнди-брэнди, балалайка,

За столом сидит хозяйка.

Трынди-брынди, колбаса.

Ах, я гордость и краса!

***

Трэнди-брэнди балалайка

Под столом сидит бабайка

А на стуле крокодил

Всю посуду проглотил

И подрыгнул в потолок

Прищемив себе пупок!

***

Сегодня воскресенье и девочкам веселье.

А мальчишкам-дуракам — толстой палкой по бокам!

***

На столе стоит стакан,

А в стакане лилия.

Что ты смотришь на меня,

Морда крокодилИя!

Дразнилки-тошнилки

Люблю я мух зеленых

И жареный глистов,

Кошачью отрыжку

И мясо мертвецов.

Ах какая благодать:

Кожу с мертвеца снимать,

А потом ее жевать,

Теплым гноем запивать…

***

За столом сидит гость —

В голове его гвоздь.

Это я его забил, чтобы гость не уходил.

Очень глубоко.

На столе стоит таз,

А в тазу лежит глаз.

А еще лежит нож —

Это я его принес!

Детские стихи обэриутов • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

Детская комната ArzamasМатериалыМатериалы

Arzamas для занятий со школьниками! Подборка материалов для учителей и родителей

Всё, чем можно заняться на онлайн-уроке или просто так

Мультфильмы — победители фестивалей. Часть 2

Сказки, притчи, эксперименты и абсурд

Путеводитель по Ясной Поляне

Любимая скамейка Льва Толстого, теплица, конюшня и другие места музея-усадьбы писателя, которые стоит посмотреть с детьми

Детские стихи обэриутов

Хармс, Введенский, Заболоцкий и Владимиров о котах, тиграх, рыбаках и мальчиках по имени Петя

Мигранты: как бороться за свои права с помощью музыки

Хип-хоп, карнавал, говорящие барабаны и другие неочевидные способы

Старые пластинки: сказки народов мира

Слушаем и разбираем японские, итальянские, скандинавские и русские сказки

Видео: командир МКС спрашивает ученого о космосе

Лекция на высоте 400 километров

Как снять фильм

Фильм ужасов, комедия и мелодрама в домашних условиях

Самые необычные техники анимации

VR, мультфильмы из солнечных зайчиков, киселя и специй

Поиграйте на ударных инструментах мира

Узнайте, как устроены гонг, маримба и барабан, и соберите свой оркестр

Как поставить спектакль

Театр теней, читка и другие варианты домашнего спектакля для детей

Советские ребусы

Разгадайте детские ребусы 1920–70-х годов

22 мультфильма для самых маленьких

Что смотреть, если вам нет шести

От «Дикой собаки динго» до «Тимура и его команды»

Что нужно знать о главных советских книгах для детей и подростков

Путеводитель по детской поэзии ХХ века

От Агнии Барто до Михаила Яснова: детские стихи на русском языке

10 книг художников

Страницы из кальки — миланский туман, а переплет — граница между реальностью и фантазией

Как выбрать современную детскую книжку

«Как „Пеппи“, только про любовь»: объясняем новые книги через старые

Словесные игры

«Шляпа», «телеграммы», «МПС» и другие старые и новые игры

Игры из классических книг

Во что играют герои произведений Набокова, Линдгрен и Милна

Пластилиновая анимация: российская школа

От «Пластилиновой вороны» до пластилиновой «Сосиски»

Мультфильмы — победители фестивалей

«Смелая мама», «Мой странный дедушка», «Очень одинокий петух» и другие

Нон-фикшн для детей

Как бьется сердце кита, что внутри ракеты и кто играет на диджериду — 60 книг о мире вокруг

Путеводитель по зарубежной популярной музыке

200 артистов, 20 жанров и 1000 песен, которые помогут разобраться в музыке 1950–2000-х

Мультфильмы по стихотворениям

Стихи Чуковского, Хармса, Гиппиус и Яснова в российской анимации

Домашние игры

Театр теней, поделки и бумажные куклы из детских книг и журналов XIX–XX веков

Книжки для самых маленьких

Современная литература от 0 до 5: читать, разглядывать, учиться

Кукольная анимация: российская школа

«Влюбчивая ворона», «Чертенок № 13», «Лёля и Минька» и другие старые и новые мультфильмы

Умные раскраски

Музеи и библиотеки предлагают разрисовать свои коллекции

Репринты и переиздания детских книг

Любимые сказки, повести и журналы прошлого века, которые снова можно купить

Что можно услышать в классической музыке

Шаги по льду, голос кукушки и звуки ночного леса в великих композициях XVIII–XX веков

Советские познавательные мультфильмы

Архимед, динозавры, Антарктида и космос — научно‑популярные мультфильмы в СССР

Логические задачи

Разрешите спор мудрецов, сделайте из рубашки птицу и правильно посчитайте котят

Современные детские рассказы

Лучшие короткие истории про бабушек, котов, шпионов и рыцарей

Как устроены русские колыбельные

Объясняем, чем страшен волчок и почему нельзя ложиться на краю. Бонус: 5 колыбельных группы «Наадя»

Бонус: 5 колыбельных группы «Наадя»

Музыкальные сказки

Как Чайковский, Римский-Корсаков и Прокофьев работают с сюжетами детских сказок

Армянская школа анимации

Самые бунтарские мультфильмы Советского Союза

Коллекция мультфильмов Дины Годер

Программный директор Большого фестиваля мультфильмов советует, что посмотреть с ребенком

Мультфильмы про искусство

Как рассказать детям о Пикассо, Поллоке и Татлине с помощью анимации

40 загадок обо всем на свете

Что жжет без огня и у кого в носу решето: загадки из «Чижа», «Ежа» и книг Маршака и Чуковского

Дворовые игры

«Светофор», «Штандер», «Колечко» и другие игры для большой компании

Стихи, которые интересно учить наизусть

Что выбрать, если задали выучить стихотворение про маму, Новый год или осень

Старые аудиоспектакли для детей

«Оле-Лукойе», «Серая Шейка», «Золушка» и другие интересные советские записи

Мультфильмы с классической музыкой

Как анимация работает с музыкой Чайковского, Верди и Гласса

Как устроены детские считалки

«Энэ, бэнэ, раба, квэнтэр, мантэр, жаба»: что всё это значит

К выходу поэтического сборника «ОБЭРИУ» книжного магазина «Маршак» Arzamas публикует лучшие детские стихи Хармса, Введенского, Владимирова и Заболоцкого — об играх, еде, снах и мальчиках по имени Петя

Подготовила Любовь Алейник

Детская комната

ОБЭРИУ, то есть Объединение реального искусства, существовало в Ленинграде в 1920–30-е годы. В него входили писатели и поэты, которые искали новый язык искусства, воспевали бессмыслицу и абсурд, любили играть со словом. Это Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Юрий Владимиров и Николай Олейников. Обэриуты — так они себя называли. В советской стране не очень-то любили всякие литературные эксперименты и чудачества, поэтому взрослые произведения обэриутов не печатали, и тогда почти все они стали писать для детей. Так появились веселые и страшные, бойкие и серьезные, интересные и загадочные стихи о самом важном: вкусной еде, больших числах, тайных играх, страшных снах. А еще котах и тиграх, Петях и Колях, рыбаках и рыбах, доме и дальнем пути…

В него входили писатели и поэты, которые искали новый язык искусства, воспевали бессмыслицу и абсурд, любили играть со словом. Это Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Юрий Владимиров и Николай Олейников. Обэриуты — так они себя называли. В советской стране не очень-то любили всякие литературные эксперименты и чудачества, поэтому взрослые произведения обэриутов не печатали, и тогда почти все они стали писать для детей. Так появились веселые и страшные, бойкие и серьезные, интересные и загадочные стихи о самом важном: вкусной еде, больших числах, тайных играх, страшных снах. А еще котах и тиграх, Петях и Колях, рыбаках и рыбах, доме и дальнем пути…

Даниил Хармс

Очень-очень вкусный пирог

Я захотел устроить бал,

И я гостей к себе…

Купил муку, купил творог,

Испек рассыпчатый…

Пирог, ножи и вилки тут —

Но что-то гости…

Я ждал, пока хватило сил,

Потом кусочек. ..

..

Потом подвинул стул и сел

И весь пирог в минуту…

Когда же гости подошли,

То даже крошек…

1939

Даниил Хармс

Очень страшная история

Доедая с маслом булку,

Братья шли по переулку.

Вдруг на них из закоулка

Пес большой залаял гулко.

Сказал младший: «Вот напасть,

Хочет он на нас напасть.

Чтоб в беду нам не попасть,

Псу мы бросим булку в пасть».

Все окончилось прекрасно.

Братьям сразу стало ясно,

Что на каждую прогулку

Надо брать с собою… булку.

1938

Даниил Хармс

***

Я сегодня лягу раньше,

Раньше лампу погашу,

Но зато тебя пораньше

Разбудить меня прошу.

Это просто удивленье,

Как легко меня будить!

Ты поставь на стол варенье —

Я проснусь в одно мгновенье.

Я проснусь в одно мгновенье,

Чтобы чай с вареньем пить.

1937

Юрий Владимиров

Ниночкины покупки

Мама сказала Нине:

— Нина, купи в магазине:

Фунт мяса,

Бутылку кваса,

Сахарный песок,

Спичечный коробок,

Масло и компот.

Деньги — вот.

Нина сказала: — Несусь!

Бежит и твердит наизусть:

— Фунт мяса,

Бутылку кваса,

Сахарный песок,

Спичек коробок,

Масло и компот.

Деньги в кармане — вот.

Народу в лавке масса,

Большая очередь к кассе.

Перед Ниной — шесть человек,

А Нине нужен чек

На фунт мяса,

Бутылку кваса,

Сахарный песок,

Спичек коробок,

Масло и компот.

Деньги — вот.

Наконец очередь Нинки.

Нина твердит без запинки:

— Дайте фунт кваса,

Бутылку мяса,

Спичечный песок,

Сахарный коробок,

Масло и компот.

Деньги — вот.

Кассир говорит в ответ:

— Такого, простите, нет!

Как же вам свесить квасу,

Не влезет в бутылку мясо…

На масло и компот

Чек — вот!

А про сахарный коробок

И спичечный песок

Никогда не слыхала я лично —

Верно, товар заграничный…

1928

Даниил Хармс

Бульдог и таксик

Над косточкой сидит бульдог,

Привязанный к столбу.

Подходит таксик маленький,

С морщинками на лбу.

«Послушайте, бульдог, бульдог! —

Сказал незваный гость. —

Позвольте мне, бульдог, бульдог,

Докушать эту кость».

Рычит бульдог на таксика:

«Не дам вам ничего!» —

Бежит бульдог за таксиком,

А таксик от него.

Бегут они вокруг столба.

Как лев, бульдог рычит.

И цепь стучит вокруг столба,

Вокруг столба стучит.

Теперь бульдогу косточку

Не взять уже никак.

А таксик, взявши косточку,

Сказал бульдогу так:

«Пора мне на свидание,

Уж восемь без пяти.

Как поздно! До свидания!

Сидите на цепи!»

1939

Даниил Хармс

Тигр на улице

Я долго думал, откуда на улице взялся тигр.

Думал-думал,

Думал-думал,

Думал-думал,

Думал-думал.

В это время ветер дунул,

И я забыл, о чем я думал.

Так я и не знаю, откуда на улице взялся тигр.

1936

Даниил Хармс

Лиса и петух

Лиса поймала петуха

И посадила в клетку.

— Я откормлю вас,

Ха-ха-ха!

И съем вас

Как конфетку.

Ушла лисица,

Но в замок

Забыла сунуть ветку.

Петух

Скорей

Из клетки

Скок!

И спрятался

За клетку.

Не видя в клетке петуха,

Лисица влезла в клетку.

Петух же крикнул:

— Ха-ха-ха!

И запер дверь на ветку.

1941

Александр Введенский

Лошадка

Жила-была лошадка,

Жила-была лошадка,

Жила-была лошадка,

А у лошадки хвост,

Коричневые ушки,

Коричневые ножки.

Вот вышли две старушки,

Похлопали в ладошки,

Похлопали в ладошки,

Закладывали дрожки,

Закладывали дрожки

И мчались по дорожке.

Бежит, бежит лошадка

По улице, по гладкой.

Вдруг перед нею столбик,

На столбике плакат:

«Строжайше воспрещается

По улице проход.

На днях предполагается

Чинить водопровод».

Лошадка увидала,

Подумала и встала

И дальше не бежит,

Стоит и не бежит.

Старушки рассердились,

Старушки говорят:

«Мы что ж остановились?» —

Старушки говорят.

Лошадка повернулась,

Тележка подскочила,

Старушка посмотрела,

Подружке говорит:

«Вот это так лошадка,

Прекрасная лошадка,

Она читать умеет

Плакаты на столбах».

Лошадку похвалили,

Купили ей сухарь,

А после подарили

Тетрадку и букварь.

1929

Николай Заболоцкий

Как мыши с котом воевали

Жил-был кот,

Ростом он был с комод,

Усищи — с аршин,

Глазищи — с кувшин,

Хвост трубой,

Сам рябой.

Ай да кот!

Пришел тот кот

К нам в огород,

Залез кот на лукошко,

С лукошка прыгнул в окошко,

Углы в кухне обнюхал,

Хвостом по полу постукал.

— Эге,— говорит,— пахнет мышами!

Поживу-ка я недельку с вами!

Испугались в подполье мыши —

От страха чуть дышат.

— Братцы,— говорят, — что же это такое?

Не будет теперь нам покоя.

Не пролезть нам теперь к пирогу,

Не пробраться теперь к творогу,

Не отведать теперь нам каши,

Пропали головушки наши!

А котище лежит на печке,

Глазищи горят, как свечки.

Лапками брюхо поглаживает,

На кошачьем языке приговаривает:

— Здешние, — говорит, — мышата

Вкуснее, — говорит, — шоколада,

Поймать бы их мне штук двести —

Так бы и съел всех вместе!

А мыши в мышиной норке

Доели последние корки,

Построились в два ряда

И пошли войной на кота.

Впереди генерал Культяпка,

На Культяпке — железная шляпка,

За Культяпкой — серый Тушканчик,

Барабанит Тушканчик в барабанчик,

За Тушканчиком — целый отряд —

Сто пятнадцать мышиных солдат.

Бум! Бум! Бум! Бум!

Что за гром? Что за шум?

Берегись, усатый кот,

Видишь — армия идет,

Видишь — армия идет,

Громко песенку поет.

Вот Культяпка боевой

Показался в кладовой.

Барабанчики гремят,

Громко пушечки палят,

Громко пушечки палят,

Только ядрышки летят!

Прибежали на кухню мыши,

Смотрят — а кот не дышит,

Глаза у кота закатились.

Уши у кота опустились,

Что случилось с котом?

Собрались мыши кругом, —

Глядят на кота, глазеют,

А тронуть кота не смеют.

Но Культяпка был не трус —

Потянул кота за ус, —

Лежит котище — не шелохнется,

С боку на бок не повернется.

Окочурился, разбойник, окочурился,

Накатил на кота карачун, карачун!

Тут пошло у мышей веселье,

Закружились они каруселью,

Забрались котищу на брюхо,

Барабанят ему прямо в ухо,

Все танцуют, скачут, хохочут…

А котище-то как подскочит,

Да как цапнет Культяпку

зубами —

И пошел воевать с мышами!

Вот какой он был, котище,

хитрый!

Вот какой он был, котище,

умный!

Всех мышей он обманул,

Всех он крыс переловил.

Не лазайте, мыши, по полочкам,

Не воруйте, крысы, сухарики.

Не скребитесь под полом, под лестницей,

Не мешайте Никитушке спать-почивать!

1933

Даниил Хармс

Неожиданный улов

Сын сказал отцу: — Отец,

Что же это наконец?

Шесть часов мы удим, удим,

Не поймали ничего.

Лучше так сидеть не будем

Неизвестно для чего.

— Замолчишь ты наконец! —

Крикнул с яростью отец.

Он вскочил, взглянул на небо…

Сердце так и ухнуло!

И мгновенно что-то с неба

В воду с криком бухнуло.

Сын, при помощи отца,

Тащит на берег пловца,

А за ним на берег рыбы

Так и лезут без конца!

Сын доволен. Рад отец.

Вот и повести конец.

1941

Александр Введенский

О рыбаке и судаке

По реке плывет челнок,

На корме сидит рыбак,

На носу сидит щенок,

В речке плавает судак.

Речка медленно течет,

С неба солнышко печет.

А на правом берегу

Распевает петушок,

А на левом берегу

Гонит стадо пастушок.

Громко дудочка звучит,

Ходит стадо и мычит.

Дернул удочку рыбак,

На крючке сидит червяк.

Рыбы нету на крючке,

Рыба плавает в реке.

«То ли, — думает рыбак, —

Плох крючок и плох червяк,

То ли тот судак — чудак», —

Вот что думает рыбак.

А быть может, нет улова

Оттого, что шум кругом,

Что, мыча, идут коровы

За веселым пастухом.

Что прилежно распевает

Голосистый петушок,

Что визжит и подвывает

Глупый маленький щенок.

Всем известно

Повсеместно —

Вам, ему, тебе и мне:

Рыба ловится чудесно

Только в полной тишине.

Вот рыбак сидел, сидел

И на удочку глядел,

Вот рыбак терпел, терпел,

Не стерпел и сам запел.

По реке плывет челнок,

На корме поет рыбак,

На носу поет щенок,

Песню слушает судак.

Слышит дудочки звучанье,

Слышит пенье петушка,

Стадо громкое мычанье

И плесканье челнока.

И завидует он всем:

Он, судак, как рыба нем.

1940

Александр Введенский

Рыбак

На мосту рыбак сидел

И на речку не глядел,

Не глядел на удочку,

А играл на дудочке.

Ветром тихо дунуло,

Он подумал: клюнуло!

Рыболов, рыболов

Не велик твой улов:

Старая подметка

И сломанная щетка.

1929

Александр Введенский

Рыбак

Плывет на лодочке рыбак

И песенку поет.

Хотя и отсырел табак, —

Он трубочку набьет.

Немало поработал он, —

Велик, богат улов,

Звезда взошла на небосклон,

Блестит из облаков.

А ночь тепла, светла, тиха,

Луны приятен свет.

И будет славная уха

Назавтра на обед.

1940

Александр Введенский

Рыбаки

Вот дело какое случилось у нас

В рыбацкой простой деревушке:

Идут рыбаки в предутренний час,

А ветер деревьев качает верхушки.

Идут рыбаки, и мальчик спешит,

Собака бежит и лает.

Собака бежит, собака визжит,

Собака в море желает.

К спокойному морю они подошли

И лодку в море столкнули,

Поставили руль и сеть принесли,

И парус вдвоем натянули.

Вот мальчик садится, и три рыбака

С собакою в лодку садятся,

Один на корму, на руль рука,

И вот пора отправляться.

По тихому морю поплыли они,

Суровый парус натянут.

В широком море они одни —

Ловить они рыбу станут.

Медузы плывут глубоко под водой,

Дельфины веселые скачут,

Играет волны гребешок завитой,

И все предвещает удачу.

Вдруг туча на солнечном небе встает,

И ветер с волнами ссорится.

Скорее, скорее, вот буря идет,

И солнце за тучей скроется!

Скорей, рыбаки, отправляйтесь домой,

Скорее, а то опоздаете,

Все небо покрыто холодною тьмой,

Чего вы еще ожидаете?

Грозное море шумит и гудит,

Волны на лодку бросаются,

Ветер свирепый над морем летит,

И паруса обрываются.

Волны идут, волны ревут,

Брызги над морем несутся,

А рыбаки, надрываясь, гребут.

Храбрые, с бурею бьются.

Буря крепчает, поднялся шквал,

Сопротивление слабо,

Страшный приходит девятый вал,

Валится лодка на бок.

В воду упали три рыбака,

Мальчик с собакой свалились,

Чья-то за борт ухватилась рука,

Двое за руль уцепились.

— Эй! помогите, тонем, тону! —

Собака от страха скулила,

Мальчик собаку к себе притянул,

А буря ревела и выла.

А старый рыбак выбивался из сил,

Кричал: «Рыбаки, не сдавайся!»

А ветер шумел, и дождь моросил,

И хочешь не хочешь, купайся.

В деревне волнуются, ждут рыбаков,

В деревне тоска и тревога,

И вот вызываются пять смельчаков,

И вот готова подмога.

И смело сквозь бурю плывут моряки

В широкое, грозное море,

Где с бурею бьются на смерть рыбаки,

С высокими волнами споря.

Но вот им бросают веревку, канат,

Бросают спасательный пояс,

И мальчик спасен, и три рыбака.

Собака лежит успокоясь.

Луна встает и бросает лучи,

И тучи на запад ползут.

И темное море устало молчит,

И волны лениво встают.

А в это время на берегу

Толпятся жены и дети,

Одни собаки дома стерегут,

И дует холодный ветер.

Пусть ветер дует, мы подождем,

Они подплывают, им отдых нужен,

Понуро идут под диким дождем,

А дома ждет их горячий ужин.

Полный опасности — вот он каков,

Суровый труд рыбаков.

1929

Даниил Хармс

Га-ра-рар!

Бегал Петька по дороге,

по дороге,

по панели,

бегал Петька

по панели

и кричал он:

— Га-ра-рар!

Я теперь уже не Петька,

разойдитесь!

разойдитесь!

Я теперь уже не Петька,

я теперь автомобиль.

А за Петькой бегал Васька

по дороге,

по панели,

бегал Васька

по панели

и кричал он:

— Ду-ду-ду!

Я теперь уже не Васька,

сторонитесь!

сторонитесь!

Я теперь уже не Васька,

я почтовый пароход!

А за Васькой бегал Мишка

по дороге,

по панели,

бегал Мишка

по панели

и кричал он:

— Жу-жу-жу!

Я теперь уже не Мишка,

берегитесь!

берегитесь!

Я теперь уже не Мишка,

я советский самолет.

Шла корова по дороге,

по дороге,

по панели,

шла корова

по панели

и мычала:

— Му-му-му!

Настоящая корова,

с настоящими

рогами,

шла навстречу по дороге,

всю дорогу заняла.

— Эй, корова,

ты, корова,

не ходи сюда, корова,

не ходи ты по дороге,

не ходи ты по пути.

— Берегитесь! — крикнул Мишка.

— Сторонитесь! — крикнул Васька.

— Разойдитесь! — крикнул Петька,

и корова отошла.

Добежали,

добежали

до скамейки

у ворот

пароход

с автомобилем

и советский

самолет,

самолет

с автомобилем

и почтовый

пароход.

Петька прыгнул на скамейку,

Васька прыгнул на скамейку,

Мишка прыгнул на скамейку,

на скамейку у ворот.

— Я приехал! — крикнул Петька.

— Стал на якорь! — крикнул Васька.

— Сел на землю! — крикнул Мишка,

и уселись отдохнуть.

Посидели,

посидели

на скамейке

у ворот

самолет

с автомобилем

и почтовый

пароход,

пароход

с автомобилем

и советский

самолет.

— Кроем дальше! — крикнул Петька.

— Поплывем! — ответил Васька.

— Полетим! — воскликнул Мишка,

и поехали опять.

И поехали машины

по дороге,

по панели,

только пятками сверкали

и кричали:

— Жу-жу-жу!

Только пятками сверкали

по дороге,

по панели,

только ручками махали

и кричали:

— Ду-ду-ду!

Только ручками махали

на дороге,

на панели,

только шапками кидали

и кричали:

— Га-ра-рар!

1929

Даниил Хармс

Игра

Пуговка, веревочка,

Палочка-выручалочка!

Пряткой будет Женька!

Прячься хорошенько!

Где мы все и сколько нас,

Долго нам рассказывать.

Только очень просим вас

Женьке не подсказывать.

1938

Александр Введенский

***

Встав сегодня

Поутру,

Я воздушный

Змей

Беру.

В поле с песней

Выбегаю,

Змей по ветру

Запускаю.

Выше

Крыши,

Выше леса,

Над землею

Змей взлетел.

И над синею рекою

Змей

От ветра загудел.

Разноцветными боками

Засверкал под облаками

Змей, змей,

Мчись быстрей!

Испугался

Воробей,

Струсила синица:

Это что за птица?

Слушай, ты

Большая туча!

Догони, его —

Сумей!

Мой веселый

И летучий,

Мой воздушный

Змей!

1933

Александр Введенский

Володя Ермаков

Стали пятеро ребят,

стали рядом, говорят:

— На лугу стоит береза

и листочками дрожит.

Кто быстрее паровоза

до березы добежит?

Я — нет!

Я — нет!

Я — нет!

Я — нет!

А Володя Ермаков

говорит: — Я готов.

Вижу я, стоит береза

на лугу.

Я быстрее паровоза

добегу.

Пролетели три минуты —

раз, два, три!

У березы наш Володя —

посмотри!

Стали пятеро ребят,

стали рядом, говорят:

— Глубоки речные воды,

из воды скала встает.

Кто скорее парохода

до скалы той доплывет?

Я — нет!

Я — нет!

Я — нет!

Я — нет!

А Володя Ермаков

говорит: — Я готов.

Вижу я речные воды

и скалу.

Я скорее парохода

доплыву.

Пролетели три минуты —

раз, два, три!

До скалы доплыл Володя —

посмотри!

Стали пятеро ребят,

стали рядом, говорят:

— За забором есть дорожка,

и ведет дорожка в бор.

Кто же, ловко, словно кошка,

перепрыгнет тот забор.

Я — нет!

Я — нет!

Я — нет!

Я — нет!

А Володя Ермаков

говорит: — Я готов.

Вижу, вижу я дорожку,

вижу бор.

Перепрыгну я, как кошка,

тот забор.

Пролетели три секунды —

раз, два, три!

За забором стал Володя —

посмотри!

Замечательный бегун —

Ермаков.

Замечательный прыгун —

Ермаков.

Удивительный пловец —

Ермаков.

Физкультурник-молодец —

Ермаков.

1935

Юрий Владимиров

Оркестр

Папа и мама ушли к дяде Косте.

У Саши и Вали — гости.

И придумали Саша с сестрою:

— Давайте оркестр устроим!

И устроили:

Валя — на рояле,

Юля — на кастрюле,

Лешка — на ложках,

Саша — на трубе, —

Представляете себе?

Кошка — в окошко,

Кот — под комод,

Дог — со всех ног

на порог

и на улицу.

И по всем по этажам —

Страшный шум, страшный гам.

Кричат во втором:

— Рушится дом!

Провалился этаж!—

Схватили саквояж,

Лампу, сервиз —

И вниз!

А в первом говорят:

— Без сомнения —

Наводнение! —

Захватили сундуки —

И на чердаки!

А на улице, где дом,

Разгром:

Очень страшно, очень жутко,

Своротила лошадь будку.

Страшный шум, страшный крик, —

В лавку въехал грузовик…

Прибегает управдом:

— Почему такой содом?!

Где пожар, где обвал? —

И оркестр увидал:

Валя — на рояле,

Юля — на кастрюле,

Лешка — на ложках,

Саша — на трубе, —

Представляете себе?

А дворник дал

Пожарный сигнал,

И по этому сигналу

Часть тотчас же прискакала:

— Что горит? Где горит? —

Управдом говорит:

— Hет пожара здесь, поверьте,

Все несчастье тут — в концерте.

Папа и мама на улице Лассаля

и то — услыхали!

«Что за шум, что за гром?

Ах, несчастье дома!»

Побежали так, что папа

Потерял платок и шляпу.

Папа с мамой прибегают,

Папе дети говорят:

— Тише, — здесь оркестр играет!

Hу-ка вместе, дружно в лад:

Валя — на рояле,

Юля — на кастрюле,

Лешка — на ложках,

Саша — на трубе, —

Представляете себе?

1929

Николай Заболоцкий

На реке

Вот посмотрите-ка,

какое представленье!

Каждый удивляется,

кто близко подойдет!

Двадцать три разбойника

в это воскресенье

сделали на речку

разбойничий налет.

Атаман Ванюшка

с Николашкой вместе

в лодку залезли,

поехали на юг.

Только отъехали,

а лодка ни с места:

ребята прицепились,

ехать не дают.

Батюшки! Матушки!

Громче паровоза

воет какой-то

ужасный зверь!

Это Парамошка

выкупал Барбоса:

— Будешь ты, Барбоска,

чистенький теперь.

Разбойники на солнышке

лежат — загорают,

разбойники по мячику

ладошками бьют,

а солнечные зайчики

на мячике играют,

и белые кораблики

по речке плывут!

1930

Николай Заболоцкий

Чехарда

«Миша Свечкин,

Стась Овечкин,

Вова Драбкин,

Шура Бабкин,

Все сюда!

Чехарда!»

Через головы и кепки,

Через десять крепких тел

Миша Свечкин, толстый, крепкий,

Словно бомба полетел.

Словно бомба полетел,

Стась в крапиву отлетел,

Вова Драбкин растянулся,

Шура перекувырнулся,

И сразмаха носом хлоп!

Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!

«Стой, ребята, подожди!

Кто там скачет впереди?

Если прыгаешь, то прыгай,

Пяткой в воздухе не дрыгай,

Подскочил и пролетай,

Локтем в спину не толкай.

Если встал, так не качайся,

Крепко в ногу упирайся,

Ниже голову нагни,

Плечи выше подними,

Ноги шире расставляй.

Ну, Овечкин, начинай!»

Разбежался Стась Овечкин —

Растянулся Миша Свечкин,

Вова мокрый стал как мышка,

На щеке у Шуры шишка,

В синяках у Стася лоб…

Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!

«Стой, ребята, в самом деле,

Что вы нынче? Обалдели?

Это разве чехарда?

Не игра, а ерунда!

Кто не знает физкультуры,

Тот и скачет как мешок.

Покажи ребятам, Шура,

Что такое наш прыжок».

Прыгнул Шура через Мишу,

Отвечает Миша: «Вижу!»

Прыгнул Шура через Вовку,

Отвечает Вовка: «Ловко!»

«Понимаем, понимаем,

Понимаем, как скакать!

Ну-ка, снова начинаем!

Нынче Вовке начинать!»

Разбежался Вова Драбкин —

«Раз!»

«Ага», — ответил Бабкин.

«Два!»

«Сошло», — ответил Свечкин.

«Три!»

«Вполне», — сказал Овечкин.

Тут все цугом,

Друг за другом

По тропинке,

Через спинки,

Через головы ребят

Все как мячики летят,

Все как мячики летят —

Десять мальчиков подряд.

Здравствуй, здравствуй физкультура,

Здравствуй, первый наш урок!

Запиши-ка, Бабкин Шура,

В физкультурный нас кружок!

1933

Даниил Хармс

Миллион

Шел по улице отряд,

сорок мальчиков подряд:

раз,

два,

три,

четыре,

и четыре

на четыре,

и четырежды

четыре,

и еще потом четыре.

В переулке шел отряд:

сорок девочек подряд.

Раз, два, три, четыре,

и четыре на четыре,

и четырежды четыре,

и еще потом четыре.

Да как встретилися вдруг

стало восемьдесят вдруг!

Раз,

два,

три,

четыре,

и четыре

на четыре,

на четырнадцать

четыре,

и еще потом четыре.

А на площадь

повернули,

а на площади

стоит

не компания,

не рота,

не толпа,

не батальон,

и не сорок,

и не сотня,

а почти что

МИЛЛИОН!

Раз, два, три, четыре,

и четыре

на четыре,

сто четыре

на четыре,

полтораста

на четыре,

двести тысяч

на четыре!

и еще потом четыре!

Всё.

1931

Даниил Хармс

Цирк Принтинпрам

Невероятное представление.

Новая программа

Сто коров,

Двести бобров,

Четыреста двадцать

Ученых комаров

Покажут сорок

Удивительных

Номеров.

Четыре тысячи петухов

И четыре тысячи индюков

Разом

Выскочат

Из четырех сундуков.

Две свиньи

Спляшут польку.

Клоун Петька

Ударит клоуна Кольку.

Клоун Колька

Ударит клоуна Петьку.

Ученый попугай

Съест моченую

Редьку.

Четыре тигра

Подерутся с четырьмя львами.

Выйдет Иван Кузмич

С пятью головами.

Силач Хохлов

Поднимет зубами слона.

Потухнут лампы

Вспыхнет луна.

Загорятся под куполом

Электрические звезды.

Ученые ласточки

Совьют золотые гнезда.

Грянет музыка,

И цирк закачается…

На этом, друзья,

Представление

наше

кончается.

1941

Даниил Хармс

***

Девять

Картин

Нарисовано

Тут.

Мы разглядели их

В девять

Минут.

Но если б

Их было

Не девять,

А больше,

То мы

И глядели

На них бы

Подольше.

1941

Даниил Хармс

Веселые чижи

Песня

Посвящается 6-му Ленинградскому детдому

Жили в квартире

Сорок четыре,

Сорок четыре веселых

чижа:

Чиж — судомойка,

Чиж — поломойка,

Чиж — огородник,

Чиж — водовоз,

Чиж — за кухарку,

Чиж — за хозяйку,

Чиж — на посылках,

Чиж — трубочист.

Печку топили,

Кашу варили

Сорок четыре веселых

чижа:

Чиж — с поварешкой,

Чиж — с кочережкой,

Чиж — с коромыслом,

Чиж — с решетом,

Чиж накрывает,

Чиж созывает,

Чиж разливает,

Чиж раздает.

Кончив работу,

Шли на охоту

Сорок четыре веселых

чижа:

Чиж — на медведя,

Чиж — на лисицу,

Чиж — на тетерку,

Чиж — на ежа,

Чиж — на индюшку,

Чиж — на кукушку,

Чиж — на лягушку,

Чиж — на ужа.

После охоты

Брались за ноты

Сорок четыре веселых

чижа.

Дружно играли:

Чиж — на рояли,

Чиж — на цимбале,

Чиж — на трубе,

Чиж — на тромбоне,

Чиж — на гармони,

Чиж — на гребенке,

Чиж — на губе!

Ездили всем домом

К зябликам знакомым

Сорок четыре веселых чижа:

Чиж — на трамвае,

Чиж — на моторе,

Чиж — на телеге,

Чиж — на возу,

Чиж — в таратайке,

Чиж — на запятках,

Чиж — на оглобле,

Чиж — на дуге!

Спать захотели,

Стелют постели

Сорок четыре веселых чижа:

Чиж — на кровати,

Чиж — на диване,

Чиж — на корзине,

Чиж — на скамье,

Чиж — на коробке,

Чиж — на катушке,

Чиж — на бумажке,

Чиж — на полу.

Лежа в постели,

Дружно свистели

Сорок четыре веселых чижа:

Чиж: трити-тити,

Чиж: тирли-тирли,

Чиж: дили-дили,

Чиж: ти-ти-ти,

Чиж: тики-тики,

Чиж: тики-рики,

Чиж: тюти-люти,

Чиж: тю-тю-тю!

1930

Александр Введенский

***

Триста семьдесят ребят,

Темных, светлых или рыжих,

На санях с горы летят,

Быстро катятся на лыжах.

Если б вы мне дали лыжи,

Дали санки мне, друзья,

Всех бы темных, светлых, рыжих

Обогнал сегодня я.

Жаль, что занят я опять —

Надо мне стихи писать.

1934

Александр Введенский

Умный Петя

Вот сидит пред вами Петя,

Он умнее всех на свете.

Все он знает,

Понимает,

Все другим он объясняет.

Подходили дети к Пете,

Говорили с Петей дети:

— Петя, Петя. Ты ученый —

Говорят они ему:

— Облетает лист зеленый,

Объясни нам, почему?

И ответил

Петя:

— Дети!

Хорошо,

Я объясню.

Лист зеленый облетает

По траве сухой шуршит,

Потому что он плохими

К ветке нитками пришит.

Услыхали это дети

И сказали:

— Что ты, Петя,

Неужели

В самом деле,

В самом деле

Это так?

И опять сказали дети:

— Если ты все знаешь, Петя,

Если ты умнее всех,—

Расскажи-ка нам про снег.

Не поймем — зачем зимою

Снег на улице валит,

И над белою землею

Больше зяблик не летит?

И ответил

Петя:

— Дети!

Ладно, ладно,

Расскажу.

Знаю очень хорошо:

Снег — зубной порошок,

Но особый, интересный,

Не земной, а небесный.

Зяблик больше не летает,

Как известно оттого:

Крылья к туче примерзают,

Примерзают у него.

Услыхали это дети,

Удивились:

— Что ты, Петя,

Неужели

В самом деле,

В самом деле

Оттого?

И тогда сказали дети:

— Хороши ответы эти,

Но ответить на вопросы,

Мы еще тебя попросим:

Видишь, стали дни короче,

И длиннее стали ночи?

Почему, ответь потом,

Вся река покрылась льдом?

И ответил

Петя:

— Дети!

Так и быть уж,

Объясню.

Рыбы в речке строят дом,

Для своих детишек

И покрыли речку льдом —

Он им вроде крыши.

Оттого длиннее ночи,

Оттого короче дни,

Что мы рано стали очень

Зажигать в домах огни.

Услыхали это дети,

Засмеялись:

— Что ты, Петя,

Неужели

В самом деле,

В самом деле

Оттого?

Как вы думаете, дети:

А не врет ли этот Петя?

1932

Даниил Хармс

***

Жил на свете

Мальчик Петя,

Мальчик Петя

Пинчиков.

И сказал он:

— Тетя, тетя,

Дайте, тетя,

Блинчиков.

Но сказала

Тетя Пете:

— Петя, Петя

Пинчиков!

Не люблю я,

Когда дети

Очень клянчут

Блинчиков.

<1930-е>

Александр Введенский

Кто?

Дядя Боря говорит,

Что

Оттого он так сердит,

Что

Кто-то на пол уронил

Банку, полную чернил,

И оставил на столе

Деревянный пистолет,

Жестяную дудочку

И складную удочку.

Может, это серый кот

Виноват?

Или это черный пес

Виноват?

Или это курицы

Залетели с улицы?

Или толстый, как сундук,

Приходил сюда индюк,

Банку, полную чернил,

В кабинете уронил

И оставил на столе

Деревянный пистолет,

Жестяную дудочку

И складную удочку?

Тетя Варя говорит,

Что

Оттого она ворчит,

Что

Кто-то сбросил со стола

Три тарелки, два котла

И в кастрюлю с молоком

Кинул клещи с молотком.

Может, это серый кот

Виноват?

Или это черный пес

Виноват?

Или это курицы

Залетели с улицы?

Или толстый, как сундук,

Приходил сюда индюк,

Три тарелки, два котла

Сбросил на пол со стола

И в кастрюлю с молоком

Кинул клещи с молотком?

Дядя Боря говорит:

— Чьи же это вещи?

Тетя Варя говорит:

— Чьи же это клещи?

Дядя Боря говорит:

— Чья же эта дудочка?

— Тетя Варя говорит:

Чья же эта удочка?

Убегает серый кот,

Пистолета не берет.

Удирает черный пес,

Отворачивает нос.

Не приходят курицы,

Бегают по улице.

Важный, толстый, как сундук,

Только фыркает индюк,

Не желает дудочки,

Не желает удочки.

А является один

Пятилетний гражданин,

Пятилетний гражданин

Мальчик Петя Бородин.

Напечатают в журнале,

Что

Наконец-то все узнали

Кто —

Три тарелки, два котла.

Сбросил на пол со стола

И в кастрюлю с молоком

Кинул клещи с молотком,

Банку, полную чернил,

В кабинете уронил

И оставил на столе

Деревянный пистолет,

Жестяную дудочку

И складную удочку.

Серый кот не виноват,

Нет.

Черный пес не виноват,

Нет.

Не летали курицы

К нам в окошко с улицы.

Даже толстый, как сундук,

Не ходил сюда индюк,

Только Петя Бородин

Виноват во всем один.

И об этом самом Пете

Пусть узнают все на свете.

1929

Александр Введенский

***

Когда я вырасту большой,

Я снаряжу челнок.

Возьму с собой бутыль с водой

И сухарей мешок.

Потом от пристани веслом

Я ловко оттолкнусь.

Плыви, челнок! Прощай, мой дом!

Не скоро я вернусь.

Сначала лес увижу я,

А там, за лесом тем,

Пойдут места, которых я

И не видал совсем.

Деревни, рощи, города,

Цветущие сады,

Взбегающие поезда

На крепкие мосты.

И люди станут мне кричать:

«Счастливый путь, моряк!»

И ночь мне будет освещать

Мигающий маяк.

1940

Александр Введенский

Теплоход

Вот к ялтинскому молу

Лениво пристает

Огромный и тяжелый

Двухтрубный теплоход.

Уже идет погрузка —

Спускают в трюмы груз.

По лесенке по узкой

Наверх я заберусь.

И прогудит протяжно

Торжественный гудок,

И ласковый и влажный

Подует ветерок.

И мы в большое море

Спокойно поплывем,

И песню на просторе

Все вместе запоем!

1937

Даниил Хармс

Из дома вышел человек

Из дома вышел человек

С дубинкой и мешком

И в дальний путь,

И в дальний путь

Отправился пешком.

Он шел все прямо и вперед

И все вперед глядел.

Не спал, не пил,

Не пил, не спал,

Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды на заре

Вошел он в темный лес

И с той поры,

И с той поры,

И с той поры исчез.

Но если как-нибудь его

Случится встретить вам,

Тогда скорей,

Тогда скорей,

Скорей скажите нам.

1937

Николай Заболоцкий

Песня туриста

Воды студеной

Налью в баклажку,

В мешок засуну

Носки, рубашку.

Зовет и манит

Далекий край.

Прощай, товарищ,

Не забывай!

Есть на Кавказе

Большие горы,

В горах тропинки,

Ущелья, норы.

Под облаками

У самых звезд

Найду я кручи

Орлиных гнезд.

Внизу под ними

Бушует Терек,

Спущусь я сверху

На самый берег,

И вместо крика

Седых орлов —

Реки услышу

Веселый рев.

Потом в Сухуме,

Где апельсины,

Где абрикосы,

Где мандарины,

Где возле пальмы

Большая тень, —

Купаться буду

Два раза в день.

Настанет осень,

К занятьям новым

Вернусь я крепким,

Вернусь здоровым.

Теперь пора мне

В далекий путь.

Прощай, товарищ,

Не позабудь!

Юрий Владимиров

Самолет

Самолет стоит на поле,

На колесиках стоит.

Он готовится к полету,

Он пропеллером блестит.

Затрещали три мотора —

Три мотора по бокам.

Побежал самолет,

Полетел к облакам.

Два механика-пилота

Между крыльев впереди

Управляют самолетом

У мотора впереди.

Я сижу, читаю книжку,

Я в окошечко смотрю.

Я немножко почитаю —

И в окошко посмотрю.

Я прочту про город Клязьму —

Я на Клязьму посмотрю,

Я прочту про город Вязьму —

Я на Вязьму посмотрю.

Я над Новгородом трубку

Вынул трубку и набил,

Я над Псковом эту трубку,

Эту трубку закурил.

Я над Псковом чиркнул спичку,

Чиркнул спичку и зажег.

Потушил ее — и бросил

Прямо в Вышний Волочёк!

Трехмоторный самолет —

Он моторами гудит,

Он качается на крыльях,

Он пропеллером блестит.

Он качается на крыльях,

Он пропеллером блестит,

Он над тучами на крыльях

Мимо солнышка летит.

Говорит народ в Тамбове:

«Вот на небе самолет».

«Да, — ответили в Ростове: —

Это, ясно, самолет».

Загудели три мотора —

Три мотора по бокам,

Повернул

Самолет,

Опустился

К облакам.

Ниже,

Ниже,

Мимо

Тучи,

Мимо

Дома

Самолет.

Замолчали

Три мотора,

Разбегается народ.

Пробежался самолет

По песочку, по траве.

Открывает летчик дверь:

«Вылезайте —

Вы —

в Москве».

1930

Александр Введенский

Колыбельная

Я сейчас начну считать:

Раз, два, три, четыре, пять.

Только кончу я считать,

Все давайте спать! Спать!

По дорогам ходит сон —

Раз, два, три, четыре, пять,

Всем приказывает он:

Спать. Спать. Спать. Спать.

Сон по улице пойдет,

А ему навстречу кот.

Кот усами шевелит.

Сон коту уснуть велит.

Раз, два, три, четыре, пять.

Спать. Спать. Спать. Спать.

Навестить идет он кукол.

Только в комнату вступил —

Сразу кукол убаюкал

И медведя усыпил.

Раз, два, три, четыре, пять.

Спать. Спать. Спать. Спать.

И к тебе приходит сон,

И, зевая, шепчет он:

— Спят деревья. Спят кусты.

Поскорей усни и ты.

Раз, два, три, четыре, пять.

Спать. Спать. Спать. Спать.

Сосчитаю я опять:

Раз, два, три, четыре, пять.

Спать.

1937

Александр Введенский

Сны

1

Села кошка на окошко,

Замурлыкала во сне.

Что тебе приснилось, кошка?

Расскажи скорее мне.

И сказала кошка: — Тише,

Тише, тише говори.

Мне во сне приснились мыши —

Не одна, а целых три.

2

Тяжела, сыта, здорова,

Спит корова на лугу.

Вот увижу я корову,

К ней с вопросом побегу:

— Что тебе во сне приснилось?

Эй, корова, отвечай!

А она мне: — Сделай милость,

Отойди и не мешай.

Не тревожь ты нас, коров:

Мы, коровы, спим без снов.

3

Звезды в небе заблестели,

Тишина стоит везде.

И на мху как на постели

Спит малиновка в гнезде.

Я к малиновке склонился,

Тихо с ней заговорил:

— Сон какой тебе приснился? —

Я малиновку спросил.

— Мне леса большие снились,

Снились реки и поля.

Тучи синие носились

И шумели тополя.

О лесах, полях и звездах

Распевала песни я.

И проснулись птицы в гнездах

И заслушались меня.

4

Ночь настала. Свет потух.

Во дворе уснул петух.

На насест уселся он,

Спит петух и видит сон.

Ночь глубокая тиха.

Разбужу я петуха.

— Что увидел ты во сне?

Отвечай скорее мне!

И сказал петух: — Мне снятся

Сорок тысяч петухов,

И готов я с ними драться

И побить их я готов!

5

Спят корова, кошка, птица,

Спит петух. И на кровать

И на кровать

Стала Люша спать ложиться,

Стала глазки закрывать.

Сон какой приснится Люше?

Может быть — зеленый сад,

Где на каждой ветке груши

Или яблоки висят?

Ветер травами колышет,

Тишина кругом стоит.

Тише, люди. Тише. Тише.

Не шумите — Люша спит.

1935

Александр Введенский

Люсина книжка

Звезды в небе отблестели,

И луна давно ушла.

Только Люся на постели

Все спала, спала, спала.

Мама в комнату входила,

Мама девочку будила.

— Раз, два, три, четыре, пять.

Просыпайся, хватит спать.

Солнце светит к нам в окошко,

Птицы песенки поют.

Во дворе гуляет кошка,

И соседи кофе пьют.

Встали куклы, Мишка, чиж.

Ты одна все спишь и спишь. —

Мама девочку будила,

Мама девочку стыдила.

Девочка открыла глазки.

— Мама, снилось мне во сне,

Что смешную очень сказку

Ты рассказывала мне.

А сказка длинная была,

И оттого я проспала.

С добрым утром, синий таз,

Мыться буду я сейчас.

С добрым утром, гребешок,

Щетка, губка, порошок.

Я воды в кувшин налью,

Я тебя, кувшин, люблю.

Это вовсе не беда,

Что холодная вода.

Медвежата, и волчата,

И тигрята, и галчата

Спать ложатся не в кровать.

Мышки, ласточки и кошки

Не должны себе на ножки

Туфель надевать.

Без чулок живут олень,

Слон, мартышка и тюлень.

Но ребята не слоны —

И чулочки им нужны.

Почему не хочет

Мишка бутерброд?

Яблоко румяное

Тоже не берет.

Почему у Мишки

Грустное лицо?

Он не хочет грушу,

Не берет яйцо!

Булку он не кушает,

Молоко не пьет.

Может быть, у Мишки

Заболел живот?

Посмотрите на игрушки —

Все игрушки хороши.

Утки, кубики, лягушки,

Самолет, карандаши.

Кукла Маша,

Радость наша.

Конь,

Горячий,

Как огонь.

По квартире

Резво скачет

На колесах

Этот конь.

— Ты не хочешь ли,

Дружок,

Съесть песочный

Пирожок?

— Нет, спасибо,

Из песка

Не люблю я

Пирожка.

Раз, два, три, четыре.

Тишина стоит в квартире.

Раз, два, три, четыре, пять.

Все легли в кровати спать.

Тихо тикают часы,

Люся спит и видит сны.

Первый сон — про воробья,

А второй — про соловья.

Третий сон — про лес дремучий,

Где живет медведь могучий.

Не бросается медведь,

Не кусается медведь,

С медвежатами медведь

Начинает песни петь.

Тихо тикают часы.

Люся спит и видит сны.

1940

Александр Введенский

Песенка машиниста

Спят ли волки?

Спят. Спят.

Спят ли пчелки?

Спят. Спят.

Спят синички?

Спят. Спят.

А лисички?

Спят. Спят.

А тюлени?

Спят. Спят.

А олени?

Спят. Спят.

А все дети?

Спят. Спят.

Все на свете?

Спят. Спят.

Только я и паровоз,

Мы не спим,

Мы не спим.

И летит до самых звезд

К небу дым,

К небу дым.

1940

Даниил Хармс

Ночь

Дремлет сокол,

Дремлют пташки,

Дремлют козы и барашки,

А в траве в различных позах

Спят различные букашки.

Дремлет мостик над водой,

Дремлет кустик молодой,

Пятаков Борис Петрович

Дремлет кверху бородой.

1931

Юрий Владимиров

Евсей

Заснул Евсей,

Захрапел Евсей,

Только слышен храп

По квартире всей.

Мы его будили,

В барабаны били,

Ему кричали все:

— Вставай, Евсей! —

А Евсей и не слыхал —

Так крепко спал.

Дали сигнал, что заснул Евсей,

Вызвали двадцать пожарных частей,

Приехал брандмейстер с большой бородой,

Велел поливать Евсея водой.

Поливали из ста одного рукава —

Обмелела Фонтанка, обмелела Нева,

Пересохла Мойка и Крюков канал —

И только Евсей все спал да спал.

Позвали к Евсею сто силачей,

Сто скрипачей, сто трубачей.

Сто скрипачей как ударят в смычки —

Сломались смычки, струны — в клочки.

Сто трубачей стали в трубы трубить,

В трубы трубить, Евсея будить.

А силачи — скакать, играть,

Гири в квартире кидать, швырять —

Тут и дом задрожал, тут и пол задрожал,

Но только Евсей по-прежнему спал.

Кликнули роту красноармейцев:

— Готовы помочь? —

— Ну, разумеется! —

Перед домом поставили пушек ряд,

В каждую пушку вложили заряд.

Из пушек палили за залпом залп —

Евсей же спал, да спал, да спал.

Умчались пожарные части домой,

Уехал брандмейстер с большой бородой,

Ушли отдыхать в цирк силачи,

Ушли скрипачи и трубачи,

Промаршировала домой, разумеется,

Первая рота красноармейцев.

Мама к Евсею вошла утром раненько:

— Хочешь, Евсеюшка, мятного пряника? —

Как проснулся Евсей,

Потянулся Евсей,

Гаркнул Евсей

Грудью всей:

— Давай!

1929

Мы благодарим книжный магазин «Маршак», издательство «Клаудберри» и дизайн-студию ESH gruppa за помощь в подготовке материала и предоставленные иллюстрации.

Еще больше стихов и картинок, а также зины с заданиям и наклейками для детей — в сборнике «ОБЭРИУ».

Спецпроект

Детская комната Arzamas

Теги

Дети

Поэзия

Развлечения

Гюго, Дефо и Казанова: кого запрещала Католическая церковь?

Что такое «Индекс запрещенных книг»? И как в нем оказались произведения Макиавелли, Сартра и других известных авторов? Рассказываем о главном цензурном списке Ватикана

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Все курсы

Спецпроекты

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSSИстория, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2022. Все права защищены

Что сделать, чтобы не потерять подписку после ухода Visa и Mastercard из России? Инструкция здесь

Стихи Про Советское Детство — подборка стихотворений

А помнишь, как на остановку

Ходили пить мы газировку?

И там ещё стаканы были,

Их тут же в автомате мыли,

И те гранёные стаканы

Никто не тырил, как ни странно.

А как с бидонами бежали

Мы к бочке с квасом? Выпивали

Ещё в дороге половину —

Ты помнишь вкус неповторимый?

А помнишь тот пломбир в брикете?

Вкусней нет ничего на свете.

Вкус детства. Шоколад «Алёнка»,

Сырки, варёная сгущёнка,

Помадки, сахарная вата —

Без ГМО, без консервантов.

А помнишь мамино варенье?

Вот это было объеденье!

И петушки, и мармеладки.

Да, наше детство было сладким —

Хоть и прошло без интернета.

Но сколько же тепла и света,

Весёлых игр и каруселей,

И беззаботного веселья

В нём было. И не виртуальной

Была в нём дружба. Как съезжали

Мы с зимней горки на ледянках,

И в сад возили нас на санках.

И сложно было всё, и просто,

И были ближе в небе звёзды.

Так, в общем, мало было надо

Для счастья нам. Мы были рады

Таким простым вещам по сути.

И остаётся только с грустью

Нам вспоминать о нашем детстве,

Что навсегда осталось в сердце.

2.

Ты помнишь, дружище, вьетнамские кеды?

Коленную выпуклость детских колгот?

Настольный хоккей у блатного соседа.

А ну-ка, напомни, какой это год?

А помнишь те, вязаные рукавицы,

Да-да, на резинке из старых штанов?

Родителей наших счастливые лица…

Гагарин… Высоцкий… Блохин… Моргунов…

Как строили мы во дворах «халабуды»,

И не были метры хрущёвок тесны?

Ты помнишь, как пахли пожухлые груды

Листвы подожжённой? А запах весны?

Ты помнишь – мы жвачку жевали неделю,

Обертку её, словно ценность храня?

Ты помнишь «Орленок»? Вот это был велик.

Его я на спиннинг потом поменял.

Ты помнишь, «копейка» считалась машиной

Престижного класса, — почти «Мерседес»!

«Битлов» мы писали тогда на бобины.

На деньги не спорили — на интерес.

На школьном дворе помнишь лихость былую?

И первый, с ночевкой в палатках, поход?

И, помнишь, решались мы на поцелуи.

А ну-ка, напомни, какой это год?

Так если ты помнишь — вон душу на плаху!

Какая «европа-америка», мля?

«Несчастное детство»? – Иди-ка ты на фиг!

Счастливей — не будет уже у тебя…

3.

У карты бывшего Союза,

С обвальным грохотом в груди,

Стою. Не плачу, не молюсь я,

А просто нету сил уйти.

Я глажу горы, глажу реки,

Касаюсь пальцами морей.

Как будто закрываю веки

Несчастной Родине моей.

- 29.12.2014. Совок — Ингвар Донсков

- 24.12.2014. Бесхитростные стихи о советском детстве

- 09.12.2014. Павел Бастраков

- 05.12.2014. Мои бабули Светлана Байбородова

Портал Стихи. ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+

Помнишь детство своё… Синяки на коленках…

Руки в свежих царапинах, лица в пыли…

Как всей дружной гурьбой мастерили тележки

Из тех старых колёс, что на свалке нашли.

И под ветра гуденье летели с горушки,

Непременно в крапиве терялся наш след…

А потом из колонки шипящую воду

Пили быстро, взахлёб…Как был нежен рассвет…

Помнишь яркие краски на наших кроватках,

Между прочим, с высоким наличьем свинца.

Чёрный хлеб за 16 (всего – то!) копеек,

Вентилятор, что летом жужжит без конца.

Мы весь день проводили в немыслимых спорах,

Возвращались домой, как зажгут фонари…

Мы до дрожи, подолгу плескались на речке

И почти до икоты смеяться могли.

Уходили с утра проглотивши свой завтрак,

И никто никогда нас не мог отыскать,

Ведь мобильников не было (это же надо!)…

Мы могли бесконечно во что — то играть!

Мы могли объедаться пирожными вдоволь,

Но никто на толстел – мы носились всегда…

А какой была вкусной, всего за копейку,

В жаркий день в автомате у рынка вода!

Мы в колхозном саду воровали черешню,

Нам от мам доставалось нередко потом.

И, сопя всей ватагой, строгали игрушки,

И играли в футбол нашим дружным двором,

И никто не катался на велике в шлеме,

Мы дрались, руки – ноги ломали порой,

И никто не бежал, если вдруг что случалось,

С грозной жалобой в суд… В общем, мир был другой.

У нас не было видиков, телеприставок,

И компьютеров тоже… Но были друзья…

Мы летели без спросу к ближайшему дому

Посмотреть детский фильм… Мы не знали «нельзя»…

У нас не было в школах, как нынче, охраны,

Домофонов и кодов подъездных дверей…

Как бы выжить смогли мы сейчас в этом мире,

Жизнь отныне не та… что – то треснуло в ней.

Покатилось, рассыпалось, съехало с трассы

И увязло в размытой дождём колее…

У тогдашних, у нас, было право на выбор,

Было право на риск, на ошибку – вдвойне.

Мы учились отстаивать в жарких дебатах

Убеждения, взгляды и мысли свои…

Мы учились творить, восхищались прекрасным,

В рощах пели для нас по ночам соловьи.

Наше детство и юность закончилось раньше

До того как правительство сделку свершив,

Обменяв на свободу — сухарики, чипсы,

Интернет – на порывы ребячьей души.

Нет, сейчас всё для блага и только с согласья…

На экране ТV запрещённого нет…

Я устало смотрю на безбедное детство,

Прижимая к груди мой счастливый билет