Притчи. Короткие и мудрые притчи, а также интересные и поучительные притчи. Чему учат притчи

Хорошая притча, как мелодия, которую услышав однажды, уже невозможно забыть. Она остаётся в памяти надолго, а быть может даже навсегда. Такое сильное влияние имеют на человеческий разум эти творения фольклора или авторской мудрости. Особенность притч состоит в том, что они мало кого оставляют равнодушным. Притчи полезны и интересны людям разных возрастов, потому что они хранят в себе и передают мудрость тысячелетий.

Притча – это небольшой нравоучительный рассказ в иносказательной форме, где героями могут выступать животные или представители растительного мира. Важный элемент притчи – это её подтекст. Как и в басне, у притчи всегда есть другая сторона, что и роднит эти два жанра, также у них есть ещё один объединяющий фактор – это нравоучительный вывод и мораль. Нравоучительность более сродни басне, подтекст в ней обычно ясно выражен и изначально понятен всем, в то время как в притче читатель не всегда может найти вывод, представленный автором, он ещё должен его сам поискать и домыслить.

Притча открывает большую свободу для интерпретации. Она более философская по своему складу. В ней меньше однозначности по сравнению с басней. По смысловой направленности она может быть гораздо сложнее, а по форме — проще; также в притче не всегда присутствует чётко выявленный сюжет. Можно сказать, что иногда его нет вообще. Этим отличаются «минималистичные» притчи. Однако у многих коротких притч есть сюжет, но в сжатой форме, что позволяет читателю максимально сосредоточиться на смысловом подтексте литературной формы, нежели на филигранной проработке образов персонажей или ситуаций.

Что означает притча

Παροιμία (с греческого переводится как ‘припутное’) являлась кратким изречением, в котором выражалось жизненное правило, мудрость в сконцентрированной форме. Обычно это греческое слово применялось к библейским историям в виде таких притч, как притчи Соломона.

Другое слово Παραβολή уже означает более объёмное по форме сочинение, где за основу взяты ситуации из повседневной жизни, но через них иносказательным образом выражены высокие духовные понятия. Такие произведения были прежде всего предназначены для простых людей, чтобы облегчить им понимание умозрительных концепций, и через притчу-параболу сделать их доступными для восприятия. Притча в какой-то мере «снисходит» до уровня неподготовленного к философским понятиям читателя.

Иначе притчу ещё называют параболой, что и означает второе определение, представленное на греческом языке выше. Есть несколько гипотез по поводу происхождения слова. Тут и ассоциации с фигурой, т. е. рассказ, как «фигура». Есть и прямые указания на то, что строение литературного жанра притчи или параболы напоминает форму математической параболы. Начинается будто бы ниоткуда, издалека, затем повествование быстро приходит к критической точке, где происходит ключевой момент притчи, и затем идёт возвращение к тем мотивам, с которых начинали.

Слово «парабола» стали употреблять со времён Аристотеля, и в дохристианские времена её значение было близко аллегории и загадке. Многие из тех литературных терминов, которые мы сейчас разделяем, воспринимались как одно понятие. Под параболой подразумевались такие понятия, как басня, пословица, афоризм, эпиграмма. То, что объединяло эти понятия между собой, так это краткость изложения или включение сравнения во внутреннюю структуру композиции.

Интересные притчи, или параболы, в литературе

Парабола, или по-русски — «притча», пользовалась популярностью в XIX веке, но выделилась в отдельный жанр несколько позже, в XX-м веке, во многом благодаря произведениям Ф. Кафки и Б. Брехта. Из короткого произведения, каким считалась парабола, она стала больше походить на крупную литературную форму. «Повелитель мух» Голдинга, «Старик и море» Хэмингуэя, «Скотный двор» Оруэлла и другие произведения прошлого века пополнили сокровищницу романов-притч, иначе говоря, романов-парабол.

Однако по-прежнему наибольшей популярностью пользуются интересные фольклорные притчи. Народная мудрость, пронесённая через века, мало кого оставит равнодушным, а принимая во внимание то, что парабола многослойна, в подтексте есть несколько уровней, которые к тому же можно интерпретировать по-разному. Иногда приходится долго думать над поставленным в параболе вопросом, потому что всё не так однозначно, как кажется, и бывает очень интересно взглянуть и перечитать одну и ту же притчу через какое-то время, чтобы понять скрытое значение, которое она в себе несёт.

Если мы обратимся к фольклорной традиции, то перед нами предстанет огромный выбор притч народов мира: западные и восточные, греческие, индийские, христианские и суфийские, древние и современные. Каких только нет! Этот жанр действительно не остался незамеченным, пожалуй, ни одним народом, у которого было развито литературное творчество.

Чему учат притчи: короткие притчи, мудрые притчи

Короткие и мудрые притчи — это концентрат мудрости. То, чему они учат, часто можно до конца понять только после долгого времени, посвящённого их переосмыслению. Но, даже прочитав первый раз, мы всегда извлекаем для себя большую пользу, потому что притча – это учитель жизни, которого не встретишь лицом к лицу, но он всегда рядом, на страницах книги притч. Иногда с течением лет мы смотрим на произведение совершенно по-иному: то, что в юности мы понимали одним образом, в середине жизни переосмысливается, и наши взгляды коренным образом меняются, а ещё через какое-то время даже то, что уже было переоценено, рассматривается снова под другим углом. Этот процесс переоценки ценностей говорит нам только о том, что даже взгляды человека на бытие не могут быть неизменны в течение всей его жизни.

Один из мудрецов когда-то сказал, что тот, кто не меняет мнений, либо умер, либо дурак. Человек растёт, и его мировоззрение не стоит на месте. Взгляды становятся шире, во многом он становится терпимее, потому что жизненный опыт раскрывает глаза на то, что раньше воспринималось только с точки зрения максимализма, как чёрное или белое. Чем больше человек познаёт в жизни, чем с большим количеством людей встречается, тем более расширяется и его кругозор. Он принимает и понимает различные стили жизни других без осуждения, потому что начинает действительно понимать, что личность на Земле — это часть всеобщей мозаики. Но для того, чтобы эта мозаика получилась многоцветной и разнообразной, нужны все цвета, т. е. не обойтись и без тёмных оттенков.

Когда мы рассматриваем узор вблизи, мы оцениваем его по-другому. Мы слишком увлечены деталями, чтобы ухватить целый образ, а он виден только со стороны. То, что человеку, находящемуся рядом с фрагментом, кажется неприглядным и нелепо расположенным, на расстоянии будет выглядеть как занимающее своё место, только ему предназначенное.

Это так же, как любоваться метровыми полотнами Тициана или Рембрандта, стоя на расстоянии вытянутой руки от них. Чтобы оценить красоту творения, нужно сделать шаг назад и тогда целостность и выстроенность композиции откроется взгляду, потому что вы перестали смотреть лишь на небольшой фрагмент, отдалившись физически, вы приблизились мысленно и духовно. Это во многом сходно и с постижением произведений иносказательного характера, таких как басни и притчи.

Для того чтобы воспринять их во всей полноте, нужно отойти от них, отложить на время их чтение, но потом вновь к ним вернуться. Кто-то возвращается по случайному стечению обстоятельств через годы, кто-то целенаправленно делает вторую и третью попытки через определённое время и находит для себя совсем новые аспекты, казалось бы, давно понятого произведения.

Как понимать поучительные притчи

В том, как понимать поучительные притчи, многое зависит от восприятия. Наша психология – ключ хоть и не ко всем в мире вещам (т. к. есть и более высокие понятия, которыми заправляют не психические процессы), но к большей их части, и восприятие одно из них. В зависимости от того, на какой ступени психо-духовного развития вы находитесь, с той позиции вы и будете подходить к осмыслению притчи, такой смысл вы в ней и увидите. Необычность и уникальность притчи состоит в том, что она всем возрастам покорна, и вы, находясь на новом отрезке своей жизни, с каждым разом обращаясь к своим любимым притчам, будете открывать в них для себя что-то новое. Однако это будет происходить не по причине того, что в прошлый раз вы невнимательно читали. Притча тем и привлекательна, что это не парочка томов великих русских классиков, которые можно осилить только в течение некоторого времени, просто в её ёмкой форме заложено настолько много, что этой смысловой нагрузки хватило бы и на более масштабную литературную форму.

Притча не требует от читателя больших временных инвестиций. Она, своего рода, полезный «фастфуд», но в том смысле, что на её освоение не нужно тратить много времени, зато её «коэффициент полезности» для ума и души будет повыше самого лучшего витаминно-минерального комплекса. Притча — еда концентрированная. Много за раз употребить не удастся, а если и получится, то нужно всё это усвоить, обдумать и осознать. Вот на это и нужно время. Одну прочитал, и пища для ума есть на весь день, а может быть и дольше. Перечитал — и опять нашёл что-то новое, потому что посмотрел с другой стороны, а может быть под воздействием иных обстоятельств. Притча хоть и проста, но вместе с тем многогранна, однако грани её скрыты от глаз. Их не увидеть невооружённым глазом. Тут нужен навык. Нужно научиться видеть ценность алмаза, когда он ещё не огранён, потому что, когда он уже в оправе, восхититься сможет каждый, а вот рассмотреть и понять, что за самородок вы держите в руках, сможет только истинный знаток и ценитель.

Так и притча открывает свою подлинную суть и смысл только пытливому и умному читателю, который задумается и полностью осознает скрытый смысл, таившийся за нехитрым сюжетом повествования, а на деле оказавшийся самоцветами мудрости, подчас рассыпанными всего на одной печатной странице.

Притча — это… Что такое Притча?

При́тча — это малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном литературном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное поучение (премудрость).

Близка к басне; в своих модификациях — универсальное явление в мировом фольклоре и литературе.

Понятие притчи

Притча:

- Жанр эпоса: небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной (аллегорической) форме. Близка к басне, но отличается от неё широтой обобщения, значимостью заключённой в притче идеи. В притче нет обрисовки характеров, указаний на место и время действия, показа явлений в развитии: её цель не изображение событий, а сообщение о них. Притча часто используется с целью прямого наставления, поэтому включает объяснение аллегории. Широкое распространение получили притчи с религиозным содержанием («поучением»), например, «Притчи Соломона», новозаветные притчи о десяти девах, о сеятеле и др.

Основным источником притчевых структур в европейской литературе является Новый Завет. В Ветхом Завете нет ещё того чёткого жанрового образования, которое принято называть притчей. Отдельные сюжеты, например, об Иове, Аврааме и т. д. тоже можно условно назвать притчами, но в них ещё нет окончательного разделения времени и вечности, принципиально отличающего евангельскую притчу.

Притчи Соломона — это скорее премудрость, «изложенная как житейский совет, обоснованная волей единого Бога, придающий мудрости объективный и непреходящий характер[2]» . Но толкование их по характеру не идентично евангельскому. Толкования, которые Иисус Христос дает своим притчам, говорят о вечной, небесной, истинной, духовной жизни, а соломоновы притчи целиком обращены к повседневной бытовой и ритуальной практике человека. Фабула, связующая земное, временное и небесное, вечностное, фабула, говорящая об индивидуальном нравственном выборе и индивидуальной ответственности за этот шаг — вообще отсутствует.

Толкование в евангельской притче — это её суть, главная задача фабулы проиллюстрировать толкование. Евангельская притча призвана сделать более «осязаемыми» какие-либо истины, идеи христианства. То есть существуют некие элементы сознания, не доступные чувственному человеческому восприятию, ведь и Бога, и Царствие Небесное нельзя ни увидеть, ни объять разумом, а притча делает эти идей, принципиально лишенные зрительного и осязательного образа, «видимыми и ощутимыми». В притче происходит постепенное развоплощение земных реалий в сторону духовной абстракции. В евангельской притче толкование — часть неотъемлемая, в отличие от последующих эпох.

Именно евангельские притчи играют особую роль в эволюции этого жанра и, если можно так выразиться, «иносказательного типа сознания» вообще, которое можно назвать доминирующим для многих веков истории человечества.

Примечания

Ссылки

Литература

- [[Агранович, Софья ЗалмановнаСаморукова И. В. Гармония-цель-гармония: Художественное сознание в зеркале притчи. М., 1997.

- Берестовская, Л. Е. Библейские притчи в контексте религиозной когнитологии // Вестн. Пятигор. гос. лингв. ун-та. — Пятигорск, 2000. — N 2. — С. 60-63.

- Давыдова Т.,Пронин. В. Басня и притча // Лит. учеба. — М., 2003. — N 3. — С. 195—197.

- Данилова Т. В. Архетипические корни притчи // Рациональность и семиотика дискурса. — Киев, 1994. — C. 59-73.

- Кафка Ф. О притчах // Кафка Ф. Превращение. М., 2005.

- Кузнецов И. В. Коммуникативная стратегия притчи русских повестях XVII—XIX веков. Новосибирск, 2003.

- Кузьмина Р. И. Притча как условная художественная форма // Метод, жанр, поэтика в зарубежной литературе. — Фрунзе, 1990 — С. 19-37.

- Кушнарева Л. И. Эволюция притчи // Сфера языка и прагматика речевого общения. Краснодар, 2002.

- Кушнарева Л. И. Притча как жанр // Язык. Этнос. Сознание = Language, ethnicity and the mind. — Майкоп, 2003. — Т. 2. — С. 205—208.

- Лапшин В. А. Пьесы-притчи Б. Брехта // Вестник Московского университета. Сер. Филология. — 1973. -№ 4 — С. 35-45.

- Левина Е.Притча в искусстве XX века : Музыкальный и драматический театр, литература // Искусство XX века. В 2 т. — Н.Нвгород, 1997. Т. 2. — С.23-39.

- Мельникова С. В. Роль евангельской традиции притчеобразных форм в русской литературе //Высшая школа : проблемы преподавания словесности. — Улан-Удэ, 2003. — С. 144—148.

- Мищенко В. Г. Страшные притчи Стивена Кинга // Кинг С. Воспламеняющая взглядом. — Минск, 1992. — С. 351—358.

- усхелишвили Н. Л., Шрейдер Ю. А. Притча как средство инициации живого знания // Философские науки. — 1989. — № 9. — С. 101—104.

- Нечаенко Д.А. Сновидческая притча как жанр в поэтике Ф.М.Достоевского. // Нечаенко Д.А. История литературных сновидений XIX-XX веков: Фольклорные, мифологические и библейские архетипы в литературных сновидениях XIX-начала XX вв. М.: Университетская книга, 2011. С. 523-532.

- Радь Э . А . Конфликт поколений и ситуация выбора в произведениях литературы Древней Руси и XVIII века (К истории сюжета о блудном сыне) Самара, 2002.Скороденко С. Притчи Уильяма Голдинга // Шпиль и другое повести. — М., 1981. — С.5 — 21.

- Товстенко О. О. Специфика притчи как жанра художественного творчества : Притча как архетипическая форма литературы // Вестн. Киев. ун-та. Ром.-герм. филология. — Киев, 1989. — Вып. 23. — С. 121—124.

- Тумина Л. Е. Притча как школа красноречия. — М.: Эл УРСС, 2008. — 368 с. — ISBN 978-5-382-00457-0 (обл.)

- Тюпа В. И. Грани и границы притчи // Традиция и литературный процесс. Новосибирск, 1999. С. 381—387.

- Тюпа В. И. Притча о блудном сыне в контексте » Повестей Белкина » как художественного целого // Болдинские чтения. Горький, 1984. С. 67-81.

- Цветков А. Возможности и границы притчи // Вопросы литературы. — 1973. — № 5. — С. 152—170.

- Чамеев А. Уильям Голдинг — сочинитель притч // Голдинг У. Бог-скорпион. — СПб., 2001. С. 5-29.

Притча — что это такое

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Нередко богатое содержанием литературное или музыкально-поэтическое произведение сравнивают с притчей.

Что имеется в виду? Как и когда возник этот жанр, и какие особенности помогают отличить его от множества других? Поищем ответ вместе.

Притча — это…

Притча — это краткое прозаическое (реже – стихотворное) произведение, содержащее нравственный урок, сформулированный в иносказательной форме.

Истории, рассказанные в форме притчи, обязательно несут в себе поучение, указание в сторону правильного пути. Понять его каждый может на том уровне, который ему доступен.

Основные признаки притчи:

- малый объём;

- обыденность сюжета;

- обращённость к главным нравственным вопросам жизни;

- иносказательность;

- философский подтекст;

- наличие нескольких уровней смысла.

Из всех литературных жанров притча более всего напоминает басню, от которой она отличается отсутствием открытой морали в конце.

Урок, заложенный в притче, нужно расшифровать самому, поэтому можно сказать, что притчевые произведения сложнее и богаче басенных.

Из истории жанра

Первые притчи появились на Востоке. Они представляли собой сборники бесед учителя с учениками и были призваны не только передать некие знания и опыт, но и пробудить привычку к самостоятельному поиску истины, духовному погружению в мир главных вопросов человеческого бытия.

Суфийские дервиши оставили богатое наследие. Известно, например, собрание бесед поэтов Руми, Джами, Навои.

Ветхий Завет Библии частично сохранил для нас знаменитые притчи царя Соломона. На рубеже XIII-XIV веков они широко интерпретировались в древнерусской литературе. Основой же русской культуры, невидимыми кирпичиками, которые легли в её основании, стали притчи Нового Завета.

При анализе многих литературных произведений 18, 19 и 20-го столетий обращение к евангельским притчам становится обязательным. На их сюжете и содержании построено большинство романов Ф.М.Достоевского.

В романе «Преступление и наказание» слышатся отголоски притчи о блудном сыне, с которым можно сравнить Раскольникова, пришедшего к покаянию. Этому предшествует эпизод, когда Соня Мармеладова читает Раскольникову притчу о воскресении Лазаря, а история самой Сони перекликается с сюжетом о блуднице, которой не было запрещено прикоснуться к одежде Христа.

Примеров использования материала древних притч в художественной литературе множество, но немногие авторы решались определять этим термином собственные произведения.

Несколько философских притч вышло из-под пера А.П.Сумарокова, который творил, придерживаясь границ «высокого штиля» и выбирал самые торжественные литературные формы (оду, панегирик, мадригал).

Притчей можно назвать стихотворение А.С.Пушкина «Сапожник». В жанре притчи работал Л.Н.Толстой в периоды новых религиозно-философских и нравственных исканий.

Современные притчи

Современная литература отходит от жанра притчи в чистом виде, но он встречается как вставной элемент в структуре постмодернистских произведений.

Так, насыщен притчевыми отсылками роман Е.Водолазкина «Лавр», созданный на материале древнерусской литературы.

В первозданном состоянии притчу можно встретить в творчестве православных авторов.

Стихотворения иеромонаха Романа (Матюшина) представляют собой образец глубоких поэтических притч, по высоте исполнения приближающихся к молитве, исповедальному рыданию, плачу по русской земле.

Ярким исполнителем музыкальных переложений многих общеправославных и собственно авторских притч можно назвать Светлану Копылову.

Если вы ищете притчи о жизни с моралью, короткие и ёмкие, обратитесь к любому из следующих ресурсов:

- https://pritchi.ru/part_63

- https://elefteria.ru/category-dosug-pravoslavnyie-pritchi/

- https://pritchi.ru/

- http://semyaivera.ru/2016/11/03/pesni-pritchi-svetlanyi-kopyilovoy/

Также любопытно будет познакомиться с фильмом, наглядно иллюстрирующим притчевые истории на современном материале:

Заключение

Чтение поучительных историй детьми и взрослыми в былые времена являлось делом привычным. Сборники притч имелись в каждой семейной библиотечке.

Теперь эта традиция возвращается, помогая людям задавать важнейшие вопросы и самостоятельно находить ответы на них.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Использую для заработка

Рубрика: ЧАстые ВОпросыЧто такое притча? — Православный журнал «Фома»

В Евангелии очень много притч — вымышленных историй, в которых заложен глубокий смысл. Иисус Христос притчами рассказывает своим ученикам и слушателям о Боге. Это не случайно: притча как форма передачи знания, откровения часто достигает большего результата, чем просто изложенная мысль. Приведу пример. Наверное, каждый из нас задумывался над тем, что такое «вечность» и что такое «бесконечность». Если поговорить об этом с математиком, он напишет цифру в бесконечной степени. Физик или астроном объяснит, каково отношение известных нам расстояний к световому году, сколько световых лет разделяет ближайшие звезды, и расскажет, что есть звезды, которые находятся еще гораздо, гораздо дальше. И мы можем попытаться представить, сколько поколений людей летело бы к этим далеким звездам на самой максимальной скорости.

Древняя притча говорит нам о вечности и о времени больше, короче и ярче: стоит одинокая огромная скала, раз в тысячу лет на вершину спускается орел, чтобы поточить об нее клюв; когда он сточит скалу, вечность только начнется. Ни одной цифры, но сразу ясно: вечность непознаваема, несоизмерима с кратким мгновением человеческой жизни.

Фото Erik Drost

Фото Erik DrostХристос прибегает к притче, потому что она застревает в уме и в течение долгого времени побуждает думать. Когда ученики просили его разъяснить притчу о сеятеле, Он сказал: «Вам дано знать тайны. Остальным — в притчах» (см. Мк 4: 11) и объяснил им притчу о сеятеле. Кстати, раз объяснил, значит, ученики тогда еще не знали тайн. А главное, тому, кто думает над притчами и понимает их, тайны начинают открываться. Что за тайны? Самые важные — каков Бог, каков человек и каковы их отношения. Что Бог ждет от человека, что ему нравится в нас, что не нравится, что вызывает радость, а что гнев и отторжение; что главное в нашей жизни, а что второстепенное.

Знания в виде притчи западают в сознание, как семена, прорастают там и дают плоды. Смыслом, которым они проросли, мы наполняем свою жизнь.

Евангельские притчи очень разные. Есть длинные, есть короткие. Есть известные и не очень; одна из самых известных — притча о блудном сыне. В Эрмитаже больше всего народу стоит перед знаменитой картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына». Увидеть ее очень трудно, если ты не двухметрового роста, потому что она загорожена спинами людей, которые смотрят на нее по двадцать, тридцать, сорок минут, по часу. Что они пытаются там увидеть? Зачем столько времени глядеть на картину? Благодаря гению великого нидерландского художника она так глубоко раскрывает притчу о блудном сыне, что каждому становится понятен вложенный Христом смысл. Эта притча дана нам в ответ на вечный вопрос человека: «Господи, кто я Тебе и Кто Ты для меня?»

Это самый главный, самый острый и страшный вопрос для любого верующего. Много раз в течение жизни он встает перед каждым из нас, особенно когда приходит беда, горе, постигают испытания. Нам иногда кажется, что Господь перестал быть нашим Отцом, что нам слишком тяжело, что Отец не может послать сыну такое суровое наказание. Но в эти минуты стоит вспомнить слова 90-го псалма, где Господь говорит через Своего пророка Давида, что Он с нами в наших скорбях: с ним есмь в скорби… Бог Сам полностью погрузился в человеческую скорбь, до самой глубины, до предела. Он не мог ее отменить, потому что скорбь неизбежно следует за грехом, но Он пришел и встал рядом с нами. Когда у человека горе, — допустим, у вашего друга умер отец, погиб в автокатастрофе, — с ним не надо говорить, а просто прийти, сесть рядом и обнять, быть рядом. И если вы переживали подобную потерю, он будет чувствовать, что ваше сердце рядом с его сердцем. Вот и Христос вошел в самую страшную скорбь, возможную для человека, чтобы укрепить нас в наших скорбях. У Марины Цветаевой есть такие слова: «Бог… Ты не был женщиной на земле». Вот говорят: «Он не был одиноким стариком, не был больным…» Был! Он был Человеком, Который испытал все скорби. Предательство — ученики разбежались, все оставили… Претерпел бичевание, избиение, поругание и казнь совершенно несправедливо, вообще ни за что! Испытал полную меру человеческой подлости до самого дна.

Христианские распятия — православные, католические эпохи Возрождения — очень красивы, художники наслаждаются прекрасным образом Умершего на Кресте. И только один немецкий живописец XVI века Маттиас Грюнвальд не наслаждается, а ужасается: на расписанных им алтарях — позеленевшая мертвенная кожа, впившиеся шипы, кровоподтеки, сведенное в мучительной агонии тело Господа, вывернутые в предсмертных судорогах руки и пальцы. Эти изображения не дают спокойно дремать, будят нас, напоминают, что это было за страдание, что за крест мы на себе носим. Не просто так древнеримский историк Тацит называл распятие самой страшной казнью, которую придумало человечество. а уж на что римляне были жестоки… Например, по римским законам, показания раба не принимались без пытки, даже если он проходил по делу как свидетель, а не как обвиняемый. Почему Христос пошел на такую казнь, почему ему не отрубили голову? Он добровольно принял самую страшную муку, потому что отменить это было нельзя — каждое преступление неизбежно влечет за собой наказание.

Я недавно прочел рассказ об одном грузинском князе (когда Грузия вошла в состав российской империи, все помещики, в том числе по российским меркам мелкопоместные, получили право на княжеский титул): случился голод, в селении объединили запасы еды, но кто-то их воровал, и князь отдал приказ, что, если вор будет найден, он должен получить 50 ударов плетью. И оказалось, что воровала его мать. Собралось все село, старую женщину положили на лавку, а сын лег сверху и принял на себя эти 50 ударов. Позволить хлестать мать плетью он не мог, но и отменить приказ нельзя, потому что это будет беззаконие.

Фото peter burge

Фото peter burgeХристу надо разбудить нас к новой жизни. Как это сделать, как добраться до сердцевины человека? Надо сделать что-то такое, чтобы все поняли: любовь — это главное.

У всего Евангелия задача не дать нам успокоиться. Закон, который был до Евангелия, можно выполнить и успокоиться, а Евангелие вы- полнить нельзя. Как исполнить слова будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк 6: 36) или будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5: 48)? Когда Христос молится: да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ин 17: 21), это разве значит, что мы, люди, можем быть так же едины, как Лица Святой Троицы? Не можем. Нам даны в Евангелии невыполнимые заповеди. У Бога задача нас разбудить — чтобы мы не спали, беспокоились и думали о том, что угодно ему.

Поэтому и притчи Христовы услышишь, ходишь с этим, размышляешь, и они тебя будоражат. В них всегда остается непонятая, недосказанная часть, так специально задумано, чтобы мы все время к ним возвращались. Ведь очень хочется уложить Евангелие в схемы, спрятать в футляры, обезопасить себя — но Евангелие острое, оно, как апостол Павел говорит, острее всякого меча обоюдоострого (Евр 4: 12). Об него можно порезаться, пойдет кровь и будет больно, потому что там слова, которые нас обличают, Христос говорит их нарочно, чтобы разбудить нас и привести к Себе.

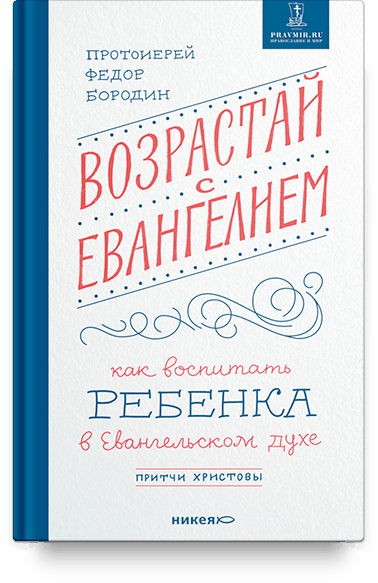

Это отрывок из книги протоиерея Федора Бородина «Возрастай с Евангелием. Как воспитать ребенка в евангельском духе. Притчи Христовы» издательства «Никея».

Автор расскажет юным читателям о контексте каждой из 27 евангельских притч. Через яркие и интересные примеры из современной жизни, литературы и собственного опыта отец Федор раскроет для мальчишек и девчонок удивительный и глубокий смысл Евангелия.

Фото на заставке jun560

Читайте также: Притчи. Как учил Христос. Семейное чтение

Притчи

При́тчи – краткие поучения, высказанные в образной, иносказательной форме. Притча может использоваться в качестве иллюстрации духовной истины, для раскрытия требований нравственного характера. Нередко приточные образы заимствуются из области человеческого опыта, но бывает, что они создаются воображением. Как правило, притча объясняет непонятное или мало понятное при помощи хорошо понятного.

Почему Иисус Христос излагал Свое учение в форме иносказательных рассказов?

Во-первых, Он говорил о глубоких духовных истинах, постичь которые было трудно Его слушателям. А конкретный и яркий рассказ, почерпнутый из жизни, мог запомниться на многие годы, и человек, старающийся понять смысл этого рассказа, мог размышлять о нем, углубляться в его содержание и, таким образом, постепенно понять скрытую в нем мудрость.

Во-вторых, люди, не вполне понимающие учение Спасителя, могли бы по своему перетолковать его, распространяя его в искаженном виде. Притчи сохраняли чистоту учения Христова тем, что облекали его содержание в форму конкретного повествования.

В-третьих, притчи имеют то преимущество перед прямым поучением, что они не только содержат в себе общий Божественный закон, но демонстрируют его применимость, как в частной, так и в общественной жизни. Христовы притчи замечательны еще тем, что, несмотря на прошедшие века, они нисколько не утратили своей наглядности и очаровательной красоты. Притчи являются живыми свидетелями того тесного единства, которое существует между духовным и физическим миром, между внутренней причиной и ее проявлением в жизни.

А Сам Иисус объяснял, почему Он выбрал иносказательную форму для Своей проповеди?

Спаситель Сам объяснил, почему Он учит притчами: чтобы дать понимание истины тем, кто верит, и скрыть его от тех, кто не верит: «И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют» (Мф.13:10-13, см также Мк.4:10-12).

Содержатся ли притчи Иисуса Христа во всех четырех Евангелиях?

Большинство притч содержится в синоптических Евангелиях, в то время как в Евангелие от Иоанна вошла только одна притча (Притча о добром Пастыре) и развернутые метафоры, несколько напоминающие притчи.

Сколько всего притчи Иисуса Христа содержится в Евангелиях?

Число притч Иисуса Христа затруднительно для подсчета, так как иногда к ним относят и краткие изречения в форме метафор, например: «Вы — соль земли» (Мф.5:13). Притч, представляющих собой законченные новеллы, насчитывают более тридцати.

Откуда Иисус Христос брал примеры для Своих притч?

Господь Иисус Христос нередко проповедовал Евангельское учение в форме иносказательных рассказов, для которых брал примеры из природы или современной общественной жизни. У евреев учить притчами и загадками было дело самое обыкновенное и общее.

Можно ли разделить притчи Иисуса Христа по времени?

Да, притчи Иисуса Христа можно разделить в соответствии с тремя периодами Его общественного служения.

К первой группе относятся притчи, рассказанные Спасителем вскоре после Нагорной проповеди, в период между второй и третьей Пасхой Его общественного служения. В этих начальных притчах говорится об условиях распространения и укрепления Царства Божия или Церкви среди людей. Сюда относятся притчи о сеятеле, о плевелах, о невидимо растущем семени, о зерне горчичном, о драгоценной жемчужине и другие.

Вторая группа притч рассказана Господом к концу третьего года Его общественного служения. В этих притчах Господь рассказал о бесконечном милосердии Божием к кающимся людям и изложил различные нравственные правила. Сюда относятся притчи о заблудшей овце, о блудном сыне, о немилосердном должнике, о милосердном самарянине, о безрассудном богаче, о мудром строителе, о судье неправедном и другие.

В Своих последних притчах (третьего периода), рассказанных незадолго до крестных страданий, Господь говорит о Благодати Божией и об ответственности человека перед Богом, а также предсказывает о наказании, имеющем постичь неверующих евреев, о Своем втором пришествии, о страшном суде, о награде праведным и о вечной жизни. В эту последнюю группу входят притчи о бесплодной смоковнице, о злых виноградарях, о званных на вечерю, о талантах, о десяти девах, о работниках, получивших равную плату и другие.

Говорилось ли в Ветхом Завете о том, что Христос будет учить притчами?

Да, что в Ветхом Завете было предсказано, что Иисус Христос будет учить притчами [Пс.77:2]: «Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности». Святитель Афанасий Великий пишет в толковании на этот стих [Пс.77:2] так: «Евангелист [Матфей] ясно протолковал [Мф.13:35], что это исполнилось, когда Господь изрек многие притчи в Евангелиях». Надо также отметить, что хотя притчи были известны еще в ветхозаветные времена, особое совершенство и красоту они получили в устах Богочеловека.

Каково происхождение слова «притча»?

«Касательно словопроизводства и значения славяно-русского названия «Притча» нужно заметить, что оно обычно производится от корня течь (идти) или ткнуть (встретиться) в том и другом случае оно, по выражению Св. Василия Великого, означает припутное (соотв. греч. παροιμὶα παρά οῖμος) изречение, т. е. такое, которое служит указателем пути, руководствует человека на путях жизни, давая ему средства к благополучному течению по этим путям.

Подобным образом объясняют смысл названия «Притча» Свв. Афанасий Великий и Иоанн: «Название «Притчи» (παρᾶμοι) произошло от того, что подобные изречения писались на всяком пути для вразумления и назидания проходящих по пути, писались же при пути для того, чтобы люди, не могущие заниматься словом истины, по крайней мере, мимоходом, замечали написанное, вникали в него, получали наставления. Посему некоторые и определяют их так: Притчи есть придорожное (παρόδιον) изречение, переносящее мысль от чего-нибудь одного ко многому. В последних словах указана одна из основных особенностей притчи: приложимость высказываемой в притче мысли ко многим (аналогичным) случаям, типичность этой мысли».

По другому мнению, русско-славянское «притча» происходит от гл. «притыкать», «притачивать» (напр., при тканье – на конце полосы разными по цвету нитями), – в таком случае название это будет указывать на украшающий, образный внешний способ выражения мысли в притчах»…

Источник…

Мудрые и короткие притчи | Притчи

Трогательная притча о настоящей любви:

Это было обычное хлопотливое утро, когда, приблизительно в 8:30, пожилой мужчина, лет 80-ти, пришел снять швы с большого пальца его руки. Было видно, что он очень спешит, и он сказал слегка дрожащим от волнения голосом, что у него важное дело в 9 часов утра.

Сожалеюще покачав головой, я попросил его присесть, зная, что все доктора заняты и им смогут заняться не ранее чем через час. Однако, наблюдая, с какой печалью в глазах он то и дело посматривает на стрелки часов, во мне как бы что-то сострадательно екнуло — и я решил, благо у меня не было в данный момент других пациентов, самому заняться его раной.

Обследовав его палец, я нашел, что ранка успела хорошо зажить, и посоветовавшись с одним из врачей, я получил необходимые инструменты и для снятия швов и медикаменты для обработки раны.

Занявшись вплотную его пальцем, мы разговорились. Я не удержался и спросил у него:

— У вас, наверное, назначена встреча, раз вы сейчас так спешите.

— Нет, не совсем так. Мне надо успеть в больницу покормить мою больную жену.

Тогда я спросил, что с ней. И пожилой мужчина ответил, что у нее, к сожалению, обнаружили болезнь Альцгеймера. Пока мы разговаривали, я успел снять швы и закончил обработку его раны. Взглянув на часы, я спросил, будет ли она волноваться, если он немного опоздает.

К моему полнейшему удивлению, мой собеседник сказал, что она, увы, не узнает его последние пять лет.

— Она даже не знает, кем я ей прихожусь, — покачав головой, добавил он.

Изумленный, я воскликнул:

— И вы все равно ходите туда каждое утро, даже несмотря на то, что она даже не знает, кто вы?

Он улыбнулся и по-отечески похлопав меня по руке, ответил:

— Она не знает кто я, зато я знаю, кто она. (далее…)

Притчи

Любить себя во благо других.

Умирает женщина, и к ней приходит Смерть. Женщина, увидев Смерть, улыбнулась и сказала, что готова.— К чему ты готова? – спросила Смерть.

— Я готова, чтобы Бог забрал меня к себе в Рай! – ответила женщина.

— А почему ты решила, что Бог тебя к себе возьмёт? – спросила Смерть.

— Ну как же? Я столько страдала, что заслужила покой и любовь Бога – ответила женщина.

— От чего именно ты страдала? – спросила Смерть.

— Когда я была маленькой, меня всегда несправедливо наказывали родители. Они били меня, ставили в угол, кричали на меня, словно я совершила что-то ужасное. Когда я училась в школе мои одноклассники издевались надо мной и тоже били и унижали. Когда я вышла замуж, мой муж всё время пил и изменял мне. Мои дети всю душу измотали мне, а в итоге даже на мои похороны не пришли. Когда я работала, мой начальник всё время кричал на меня, задерживал зарплату оставлял меня по выходным, а потом вообще уволил, не заплатив мне. Соседи сплетничали обо мне за моей спиной, наговаривали, будто я гулящая женщина. А однажды на меня напал грабитель и украл мою сумку и изнасиловал меня.

— Ну а что ты сделала хорошего в своей жизни? – спросила Смерть.

— Я всегда была ко всем добра, ходила в церковь, молилась, обо всех заботилась, тянула всё на себе. Я испытала столько боли от этого мира, как и Христос, что заслужила Рай…

— Ну хорошо… – ответила смерть – я тебя поняла. Осталась маленькая формальность. Подписать один договор и прямиком в Рай.

Смерть протянула ей листок с одним предложением, под которым нужно было поставить галочку. Женщина посмотрела на Смерть и, словно её окатили ледяной водой, сказала, что не может поставить галочку под этим предложением.

На листке написано было: «Я прощаю всех моих обидчиков и прошу прощения у всех, кого обидела я».

— Почему ты не можешь простить их всех и попросить прощения? – спросила Смерть.

— Потому что они не заслужили моего прощения, потому что, если я их прощу, это значит, ничего и не было, это значит, они не ответят за свои деяния. А мне просить прощения не у кого… Я никому ничего плохого не сделала!

— Ты уверена в этом? – спросила Смерть.

— Абсолютно!

— Что ты чувствуешь к тем, кто тебе причинил столько боли? – спросила Смерть.

— Я чувствую гнев, злость, обиду! Это несправедливо, что я должна забыть и стереть из памяти то зло, что совершили по отношению ко мне люди!

— А что если ты их простишь и перестанешь испытывать эти чувства? – спросила Смерть.

Женщина на какое-то время задумалась и ответила, что внутри настанет пустота!

— Ты всегда испытывала эту пустоту в сердце, и эта пустота обесценивала тебя и твою жизнь, а те чувства, которые ты испытываешь, придают значимости твоей жизни. А теперь ответь, почему ты испытываешь пустоту?

— Потому что я всю жизнь думала, что те, кого я любила, и те, ради кого я жила, оценят меня, а в итоге они разочаровали меня. Я отдала свою жизнь мужу, детям, родителям, друзьям, а они это не оценили и оказались неблагодарными!

— Перед тем как Бог попрощался со своим сыном и отпустил его на землю, он произнёс ему напоследок одну фразу, которая должна была помочь ему осознать жизнь в себе и себя в этой жизни…

— Какую? – спросила женщина.

— МИР НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ..!

— Что это значит?

— Вот и он не понял, о чём это ему сказал Бог… Это о том, что за всё, что в твоей жизни происходит, ответственность несёшь только ты! Страдать тебе или быть счастливой ВЫБИРАЕШЬ ты! Так объясни мне, кто именно тебе причинил столько боли?

— Получается я сама себе… — дрожащим голосом ответила женщина.

— Так кого ты не можешь простить?

— Себя? – плачущим голосом ответила женщина.

— Простить себя — это значит признать свою ошибку! Простить себя — это значит принять своё несовершенство! Простить себя — это значит открыться для самой себя! Ты причинила сама себе боль и решила, что в этом виноват весь мир, и они не заслуживают твоего прощения… И ты хочешь, чтобы Бог принял тебя с распростёртыми объятьями?! Ты решила, что Бог похож на мягкотелого глупого старика, который откроет двери для глупцов и злобных страдальцев?! Ты думаешь, что он сотворил совершенное место для таких, как ты? Вот когда сотворишь свой собственный рай, где в первую очередь тебе, а потом и остальным, будет хорошо, вот тогда и постучишь в двери небесной обители, а пока Бог дал мне указания отправить тебя снова на землю, чтобы ты научилась создавать мир, в котором царит любовь и забота. А тот, кто не может позаботиться о себе, живёт в глубоком заблуждении, что он может позаботиться о других. Знаешь, как Бог наказывает женщину, которая себя считает идеальной матерью?

— Как? – спросила женщина.

— Он посылает ей детей, чьи судьбы ломаются на её глазах…

— Я поняла… Я не смогла сделать своего мужа любящим и преданным. Не смогла детей вырастить счастливыми и успешными. Не смогла сохранить очаг, где были бы мир и гармония… В моём мире все страдали…

— Почему? – спросила Смерть.

— Я хотела, чтобы все меня жалели и сострадали… Но никто так и не пожалел меня… И я подумала, что Бог меня точно пожалеет и обнимет!

— Запомни, что самые опасные люди на земле это те, кто хочет вызвать к себе жалость и сострадание… Их называют «жертвами»… Ваше самое величайшее невежество заключается в том, что вы думаете, что Богу нужна чья-то жертва! Он никогда не впустит в свою обитель того, кто кроме боли и страдания ничего не познал, ибо эта жертва будет сеять боль и страдание в его мире…! Отправляйся обратно и научись любить и заботиться о себе, а потом и о тех, кто живёт в твоём мире. А для начала попроси у себя прощения за невежество и прости себя за это!

Женщина закрыла глаза и начала путь заново, но только уже под другим именем и у других родителей

Что такое притча? | GotQuestions.org

Вопрос: «Что такое притча?»Ответ:

Притча — это буквально что-то «рядом» с чем-то еще. Притчи Иисуса были историями, которые были «сопоставлены» с истиной, чтобы проиллюстрировать эту истину. Его притчи были учебными пособиями, и их можно рассматривать как расширенные аналогии или вдохновенные сравнения. Обычно притча описывается как земная история с небесным смыслом.Какое-то время в Своем служении Иисус сильно полагался на притчи.Он рассказал многим из них; фактически, согласно Марка 4: 34а, «Он ничего не сказал им, не используя притчу». В синоптических Евангелиях записано около 35 притч Иисуса.

Так было не всегда. В начале своего служения Иисус не использовал притчи. Внезапно Он начинает рассказывать исключительно притчи, к большому удивлению Его учеников, которые спросили Его: «Почему ты говоришь с людьми притчами?» (Матфея 13:10).

Иисус объяснил, что Его использование притч преследовало двоякую цель: открыть истину тем, кто хотел ее узнать, и скрыть истину от равнодушных.В предыдущей главе (от Матфея 12) фарисеи публично отвергли своего Мессию и хулили Святого Духа (от Матфея 12: 22–32). Они исполнили пророчество Исаии о жестокосердных, духовно слепых людях (Исаия 6: 9–10). В ответ Иисус начал учить притчами. Те, у кого, как и у фарисеев, были предвзятые предубеждения против учения Господа, отвергли бы притчи как несущественную чепуху. Однако те, кто искренне искал истины, поймут.

Иисус позаботился о том, чтобы Его ученики поняли значение притч: «Оставшись наедине со своими учениками, он все объяснил» (Марка 4: 34б).

Толкование притчи может стать проблемой для изучающего Библию. Иногда толкование легко, потому что Сам Господь дал толкование — притча о сеятеле и притча о пшенице и плевелах объясняются в Евангелии от Матфея 13. Вот некоторые принципы, которые помогают в толковании других притч:

1) Определите объем представляемой духовной истины. Иногда притче предшествуют вводные слова, которые задают контекст.Например, часто Иисус предшествовал притче словами «вот на что похоже Царство Небесное». Кроме того, перед притчей о фарисее и сборщике налогов мы читаем следующее: «Иисус рассказал эту притчу тем, кто был уверен в своей праведности и смотрел на всех свысока» (Луки 18: 9). Во введении описывается иллюстрируемый предмет (самоправедность и духовная гордость).

2) Различайте «суть» рассказа и то, что является просто украшением.Другими словами, не каждая деталь притчи несет в себе глубокий духовный смысл. Некоторые детали добавлены просто для того, чтобы история выглядела более реалистичной. Например, в собственном толковании Иисусом притчи о сеятеле Он не комментирует тот факт, что существует четыре (и только четыре) различных типа почвы. Эта деталь не имела никакого значения для общей мысли, о которой говорил Иисус.

3) Сравните Священное Писание с Писанием. Этот основной принцип герменевтики неоценим при изучении притч.Притчи Иисуса никогда не будут противоречить остальной части Слова Божьего, которое Он пришел выразить (Иоанна 12:49). Притчи предназначены для иллюстрации учения, а учения, которые освещал Иисус, ясно изложены в других частях Библии.

В Библии есть притчи, отличные от евангельских. Книга Притчей полна аналогий — всякий раз, когда Соломон использовал сравнение, чтобы преподать истину, особенно в символическом параллелизме, результатом была простая притча. Например, в Притчах 20: 2 говорится: «Гнев царя поражает ужас, как рык льва.«Рев льва« сопряжен »с гневом царя для сравнения. В этом суть параболического языка.

Рассказав некоторые из Своих притч, Иисус сказал: «Имеющий уши слышать да слышат» (Марка 4: 9, 23). Это был призыв слушать притчи не просто так, как если бы человек слушал обычную историю, но как тот, кто ищет истину Божью. Дай Бог нам всем уши, чтобы по-настоящему «слышать».

.Определениев кембриджском словаре английского языка

ПРИТЧА | Определение в кембриджском словаре английского языка Тезаурус: синонимы и родственные слова ,Что такое притча?

Подпишитесь на информационный бюллетень CompellingTruth.org: Согласно Мерриам-Вебстер, определение притчи — это «обычно короткий вымышленный рассказ, иллюстрирующий моральное отношение или религиозный принцип». Притча также означает «поставить рядом» что-то еще. Эти два определения объясняют, что притча — это вымышленная история, сопряженная с духовной истиной. Иисус часто использовал притчи в качестве учебных пособий, в которых духовные вопросы сравнивались с земными историями, которые Его последователи могли легко понять.

Согласно Мерриам-Вебстер, определение притчи — это «обычно короткий вымышленный рассказ, иллюстрирующий моральное отношение или религиозный принцип». Притча также означает «поставить рядом» что-то еще. Эти два определения объясняют, что притча — это вымышленная история, сопряженная с духовной истиной. Иисус часто использовал притчи в качестве учебных пособий, в которых духовные вопросы сравнивались с земными историями, которые Его последователи могли легко понять.В Синоптических Евангелиях есть 35 записанных притч, которые проповедовал Иисус. Хотя в начале своего служения Он не использовал притчи в качестве учебного пособия, Он полагался на них до конца своей жизни. Его ученики, заметившие перемену, спросили Его, почему Он говорит притчами (Матфея 13:10).

Иисус объяснил, что притчи преследуют двоякую цель. Поскольку притча является уловкой, те, кто желали понять Его послания, сделали это, а те, кто был безразличен, нет. Духовно слепые люди, которые не понимали послания Иисуса, такие как фарисеи, публично отвергли Иисуса (Матфея 12: 22–32).Исаия пророчествовал, что некоторые из тех, кто слышал послание Христа, не поймут, и они будут думать, что учение Христа было вздором (Исайя 6: 9–10). Иисус говорил притчами, чтобы ответы и истина были доступны тем, кто хотел понять.

Иисус не просто рассказал притчу и ожидал, что Его ученики поймут каждое слово. Чтобы быть уверенным, что Его ученики получили Его послания, Он объяснил все, когда они были одни (Марка 4:34). Иисус часто толковал Свои притчи, но иногда оставлял их открытыми для Своих последователей.В 13-й главе Евангелия от Матфея Христос объяснил притчу о сеятеле и притчу о пшенице и плевелах. Когда притчу оставляют открытой для толкования, у нас есть три совета, которые мы можем использовать, чтобы помочь нам расшифровать смысл.

1) Мы можем сравнивать Писание с Писанием. Принципы, которым Христос учил притчами, также можно найти в других местах Библии. Его притчи никогда не будут противостоять другой истине в Слове Божьем. Мы можем сравнить другие истины с Его притчами, чтобы узнать, что означают элементы притчи.

2) Мы можем рассмотреть контекст притчи. Вступительные слова, такие как слова из притчи о фарисее и сборщике налогов, дают читателю основу для понимания. Евангелие от Луки 18: 9 предшествует этой притче: «Он также рассказал эту притчу тем, кто верил в себя, что они праведны, и относился к другим с презрением». Из этого контекста мы видим, что притча о духовной гордыне. Мы семь раз видим этот тип обрамления в Евангелии от Матфея 13, когда Иисус рассказывает толпе, на что похоже Царство Небесное.

3) Мы можем отличить суть притчи от того, что добавлено для подробностей. Как и в любой истории, добавленные детали привлекают слушателя к опыту. Чтобы понять притчи, мы должны отсортировать детали от основной истины и понять, что каждая маленькая деталь не несет духовного значения. Пример этого встречается в притче о сеятеле (от Матфея 13: 1–23). Когда Иисус объясняет эту притчу, не имеет значения, что существует четыре различных типа почвы. Количество типов почвы — это просто дополнительная деталь.

Притчи также встречаются в Ветхом Завете. Соломон использует аналогии и сравнения в качестве символического символа в Притчах, чтобы научить духовной мудрости. Притчи в Притчах короткие и лаконичные, в отличие от подробных рассказов Христа.

Бог дает нам уши, чтобы «слышать» Его истину, когда она заключена в рассказе. Иисус призывает нас искать духовную истину, а не просто слушать ради развлечения: «Имеющий уши слышать да слышит» (Марка 9: 9, см. Также Марка 9:23).

Истина по теме:

Какие бывают формы библейской литературы?

Есть ли в Библии аллегории?

Какой литературный прием символического параллелизма используется в еврейской поэзии?

Почему мы должны изучать Библию?

Как Библия вдохновлена? Что значит быть богодухновенным?

Вернуться на:

Правда о Библии ,

Сайт-притча — Притчи

Творческое мышлениеНекоторое время назад мне позвонил коллега. Он собирался поставить студенту ноль за его ответ на вопрос по физике, в то время как студент поставил высшую оценку. Инструктор и ученик согласились на беспристрастного арбитра, и я был выбран. Я прочитал экзаменационный вопрос: «ПОКАЖИТЕ, КАК МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫСОТУ ВЫСОКОГО ЗДАНИЯ С ПОМОЩЬЮ БАРОМЕТРА». Студент ответил: «Поднесите барометр к верху здания, прикрепите к нему длинную веревку, опустите на улицу, а затем поднимите, измерив длину веревки.Длина веревки — это высота здания ». Студент действительно имел веские доводы в пользу полной оценки, поскольку он действительно ответил на вопрос полностью и правильно! С другой стороны, если бы была дана полная оценка, это вполне могло бы способствовать получил высокую оценку по курсу физики и подтвердил компетентность по физике, но ответ не подтвердил этого. Я предложил студенту попробовать еще раз. Я дал студенту шесть минут, чтобы ответить на вопрос, предупредив, что в ответе должны быть показаны некоторые знание физики.2, рассчитайте высоту здания ». В этот момент я спросил своего коллегу, не сдастся ли он. Он уступил и почти полностью доверил студенту. Покидая офис коллеги, я вспомнил, что студент сказал, что он у меня были другие ответы на эту проблему, поэтому я спросил его, каковы они. «Ну, — сказал студент, — есть много способов определить высоту высокого здания с помощью барометра. Например, вы можете вынуть барометр в солнечный день и измерить высоту барометра, длину его тени и длину тени от здания и, используя простую пропорцию, определить высоту барометра. здание.«Хорошо, — сказал я, — а другие?» «Да, — сказал студент, — вам понравится очень простой метод измерения. В этом методе вы берете барометр и начинаете подниматься по лестнице. Поднимаясь по лестнице, вы отмечаете длину барометра. вдоль стены. Затем вы подсчитываете количество отметок, и это дает вам высоту здания в единицах барометра «. «Очень прямой метод». «Конечно. Если вам нужен более изощренный метод, вы можете привязать барометр к концу веревки, повернуть его как маятник и определить значение g на уровне улицы и наверху здания.По разнице между двумя значениями g, в принципе, можно рассчитать высоту здания ».« Таким же образом вы можете поднести барометр к вершине здания, привязать к нему длинную веревку, опустить он должен быть чуть выше улицы, а затем качнуть его как маятник. Затем вы можете рассчитать высоту здания по периоду прецессии ».« Наконец, — заключил он, — есть много других способов решения проблемы. Наверное, лучше всего, — сказал он, — отнести барометр в подвал и постучать в дверь суперинтенданта.Когда суперинтендант отвечает, вы говорите ему следующее: «Мистер. Суперинтендант, вот прекрасный барометр. Если вы скажете мне высоту здания, я дам вам этот барометр ». В этот момент я спросил студента, действительно ли он не знает общепринятого ответа на этот вопрос. Он признал, что знает, но сказал, что он устал от преподавателей средней школы и колледжей, пытающихся научить его думать.