Что такое притча? — Лучшие притчи и легенды

Что такое притча?

Если говорить простым языком:

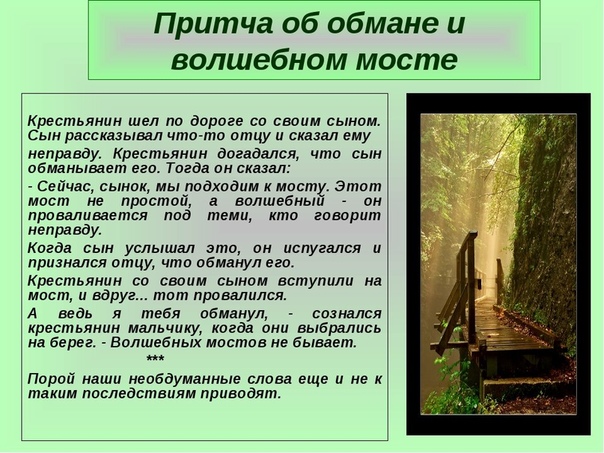

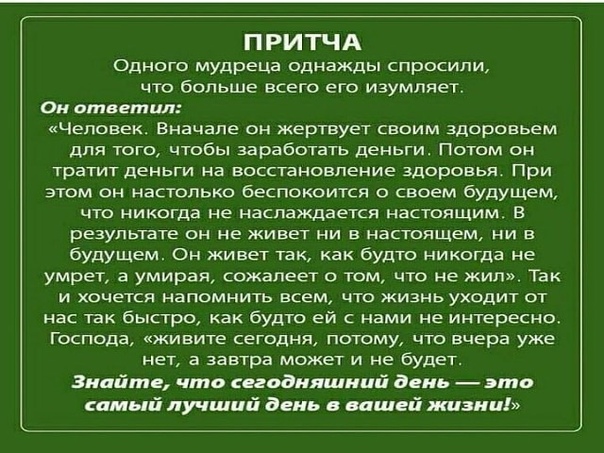

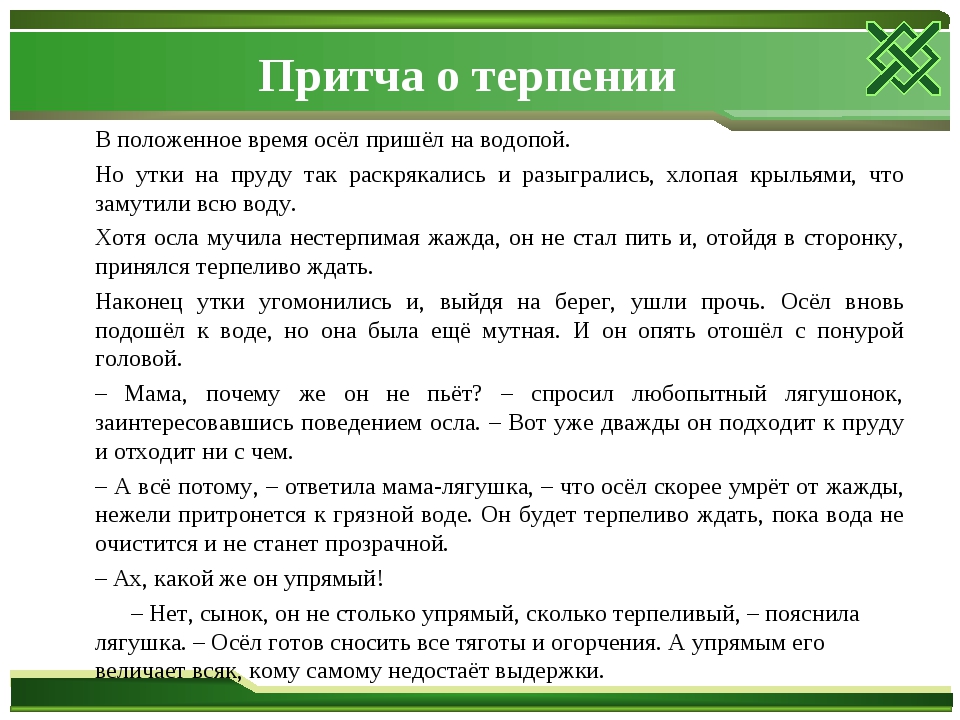

Притча — это короткий рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе житейскую мудрость, полезный совет, пример для себя.

Википедия об этом пишет, более научным языком:

- При́тча — короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение (премудрость). По содержанию притча близка к басне.

Так как все цитируют Википедию, хочется написать иначе, чтобы вы, отвечая на вопрос: «Что такое притча», отличались ответом от всех других людей.

Поэтому, вот вам еще несколько коротких определений, что же такое притча:

- Притча — это короткий рассказ, из которого можно получить мудрый совет для своей жизни.

- Притча — это совет, от которого сложно отказаться.

- Притча — это рассказ о нашей жизни, в виде сказки.

- Притча — это такая сказка, которую можно применять в настоящей жизни.

- Притча — совет, на примере жизни других людей.

Притча помогает людям беречь и сохранять народную мудрость. Многие притчи очень древние, например, «Притча о кольце Соломоне» или «Солнце и Ветер«. Есть притчи, которые имеют много разновидностей, и в каждой стране рассказываются по своему, к примеру «Купи козу«.

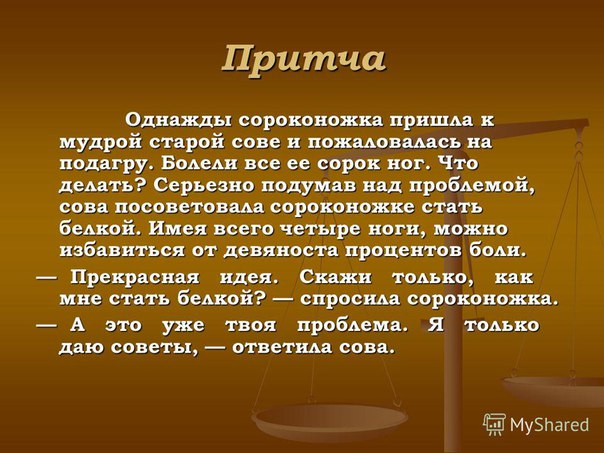

Что такое притча для детей? Это такие рассказы, как сказки, учат детей добру. К примеру, притчи «Лев и Мышь«, Два волка«, «Плохие слова«…

Что такое притча для для взрослых? Это шутка или даже анекдот, с помощью которых можно давать советы другим людям. К примеру «Счастливая семья«, «Как стать счастливой мамой«…

Что такое притча для учителя? Это еще однин способ обучать детей, обучать тому, чего нет в школьной программе: «Гвоздь воспитания«, «Как поделить поровну«…

Что такое притча для оратора? Это возможность привлечь публику без лишних усилий.

Кстати, когда я проводил занятия в ВУЗах, часто начинал их с притч. Студенты с радостью включались в урок. Но, как-то один раз, не смог на ходу вспомнить новую притчу и начал урок прямо с темы… Но через несколько минут студенты напомнили:

Студенты с радостью включались в урок. Но, как-то один раз, не смог на ходу вспомнить новую притчу и начал урок прямо с темы… Но через несколько минут студенты напомнили:

— Олег Игоревич, а когда же будет притча?

— Извините, я уже все рассказал, что мне нравятся. И новых у меня нет.

— Так рассказывайте те, что вам не нравятся! Или рассказывайте старые. Пожалуйста! Мы все-равно будем слушать! Нам больше никто, кроме вас, притчи не рассказывает…

С тех пор я веду этот сайт и записываю здесь самые лучшие притчи, которые мне, надеюсь и вам, нравятся.

О том, что такое притча, написано в толковом словаре Владимира Даля.

Владимир Даль толковал слово «притча» как «поучение в примере»

По мнению Василия Великого, термин происходит от корня -течь- (идти) или -ткнуть- (встретиться). В обоих случаях он означает припутное изречение — такое, которое служит указателем пути, руководствует человека на путях жизни, давая ему средства к благополучному течению по этим путям

/ Лучшие легенды и притчи / Что такое притча /

Притча — это… Что такое Притча?

Близка к басне; в своих модификациях — универсальное явление в мировом фольклоре и литературе.

Понятие притчи

Притча:

- Жанр эпоса: небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной (аллегорической) форме.

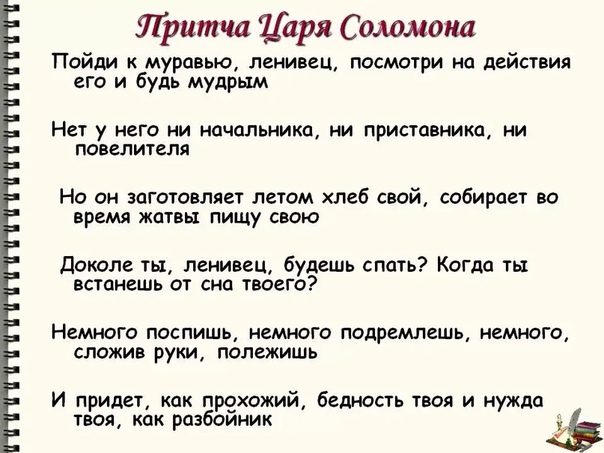

Близка к басне, но отличается от неё широтой обобщения, значимостью заключённой в притче идеи. В притче нет обрисовки характеров, указаний на место и время действия, показа явлений в развитии: её цель не изображение событий, а сообщение о них. Притча часто используется с целью прямого наставления, поэтому включает объяснение аллегории. Широкое распространение получили притчи с религиозным содержанием («поучением»), например, «Притчи Соломона», новозаветные притчи о десяти девах, о сеятеле и др.

Близка к басне, но отличается от неё широтой обобщения, значимостью заключённой в притче идеи. В притче нет обрисовки характеров, указаний на место и время действия, показа явлений в развитии: её цель не изображение событий, а сообщение о них. Притча часто используется с целью прямого наставления, поэтому включает объяснение аллегории. Широкое распространение получили притчи с религиозным содержанием («поучением»), например, «Притчи Соломона», новозаветные притчи о десяти девах, о сеятеле и др.

Основным источником притчевых структур в европейской литературе является Новый Завет. В Ветхом Завете нет ещё того чёткого жанрового образования, которое принято называть притчей. Отдельные сюжеты, например, об Иове, Аврааме и т. д. тоже можно условно назвать притчами, но в них ещё нет окончательного разделения времени и вечности, принципиально отличающего евангельскую притчу.

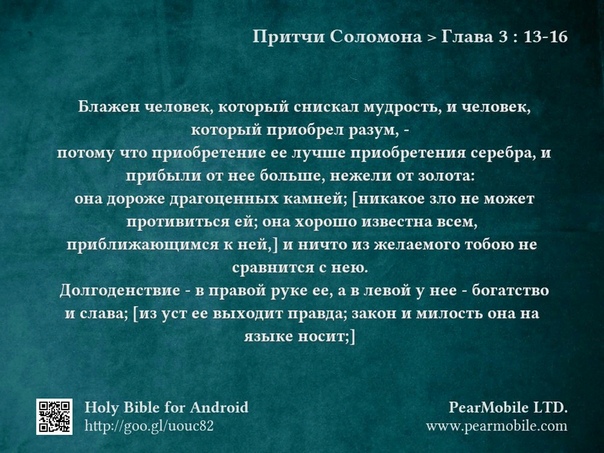

Притчи Соломона — это скорее премудрость, «изложенная как житейский совет, обоснованная волей единого Бога, придающий мудрости объективный и непреходящий характер[2]» . Но толкование их по характеру не идентично евангельскому. Толкования, которые Иисус Христос дает своим притчам, говорят о вечной, небесной, истинной, духовной жизни, а соломоновы притчи целиком обращены к повседневной бытовой и ритуальной практике человека. Фабула, связующая земное, временное и небесное, вечностное, фабула, говорящая об индивидуальном нравственном выборе и индивидуальной ответственности за этот шаг — вообще отсутствует.

Но толкование их по характеру не идентично евангельскому. Толкования, которые Иисус Христос дает своим притчам, говорят о вечной, небесной, истинной, духовной жизни, а соломоновы притчи целиком обращены к повседневной бытовой и ритуальной практике человека. Фабула, связующая земное, временное и небесное, вечностное, фабула, говорящая об индивидуальном нравственном выборе и индивидуальной ответственности за этот шаг — вообще отсутствует.

Толкование в евангельской притче — это её суть, главная задача фабулы проиллюстрировать толкование. Евангельская притча призвана сделать более «осязаемыми» какие-либо истины, идеи христианства. То есть существуют некие элементы сознания, не доступные чувственному человеческому восприятию, ведь и Бога, и Царствие Небесное нельзя ни увидеть, ни объять разумом, а притча делает эти идей, принципиально лишенные зрительного и осязательного образа, «видимыми и ощутимыми». В притче происходит постепенное развоплощение земных реалий в сторону духовной абстракции. В евангельской притче толкование — часть неотъемлемая, в отличие от последующих эпох.

В евангельской притче толкование — часть неотъемлемая, в отличие от последующих эпох.

Именно евангельские притчи играют особую роль в эволюции этого жанра и, если можно так выразиться, «иносказательного типа сознания» вообще, которое можно назвать доминирующим для многих веков истории человечества.

Примечания

Ссылки

Литература

- [[Агранович, Софья ЗалмановнаСаморукова И. В. Гармония-цель-гармония: Художественное сознание в зеркале притчи. М., 1997.

- Берестовская, Л. Е. Библейские притчи в контексте религиозной когнитологии // Вестн. Пятигор. гос. лингв. ун-та. — Пятигорск, 2000. — N 2. — С. 60-63.

- Давыдова Т.,Пронин. В. Басня и притча // Лит. учеба. — М., 2003. — N 3. — С. 195—197.

- Данилова Т. В. Архетипические корни притчи // Рациональность и семиотика дискурса. — Киев, 1994. — C. 59-73.

- Кафка Ф. О притчах // Кафка Ф. Превращение. М., 2005.

- Кузнецов И. В. Коммуникативная стратегия притчи русских повестях XVII—XIX веков.

Новосибирск, 2003.

Новосибирск, 2003. - Кузьмина Р. И. Притча как условная художественная форма // Метод, жанр, поэтика в зарубежной литературе. — Фрунзе, 1990 — С. 19-37.

- Кушнарева Л. И. Эволюция притчи // Сфера языка и прагматика речевого общения. Краснодар, 2002.

- Кушнарева Л. И. Притча как жанр // Язык. Этнос. Сознание = Language, ethnicity and the mind. — Майкоп, 2003. — Т. 2. — С. 205—208.

- Лапшин В. А. Пьесы-притчи Б. Брехта // Вестник Московского университета. Сер. Филология. — 1973. -№ 4 — С. 35-45.

- Левина Е.Притча в искусстве XX века : Музыкальный и драматический театр, литература // Искусство XX века. В 2 т. — Н.Нвгород, 1997. Т. 2. — С.23-39.

- Мельникова С. В. Роль евангельской традиции притчеобразных форм в русской литературе //Высшая школа : проблемы преподавания словесности. — Улан-Удэ, 2003. — С. 144—148.

- Мищенко В. Г. Страшные притчи Стивена Кинга // Кинг С. Воспламеняющая взглядом. — Минск, 1992. — С. 351—358.

- усхелишвили Н.

Л., Шрейдер Ю. А. Притча как средство инициации живого знания // Философские науки. — 1989. — № 9. — С. 101—104.

Л., Шрейдер Ю. А. Притча как средство инициации живого знания // Философские науки. — 1989. — № 9. — С. 101—104. - Нечаенко Д.А. Сновидческая притча как жанр в поэтике Ф.М.Достоевского. // Нечаенко Д.А. История литературных сновидений XIX-XX веков: Фольклорные, мифологические и библейские архетипы в литературных сновидениях XIX-начала XX вв. М.: Университетская книга, 2011. С. 523-532.

- Радь Э . А . Конфликт поколений и ситуация выбора в произведениях литературы Древней Руси и XVIII века (К истории сюжета о блудном сыне) Самара, 2002.Скороденко С. Притчи Уильяма Голдинга // Шпиль и другое повести. — М., 1981. — С.5 — 21.

- Товстенко О. О. Специфика притчи как жанра художественного творчества : Притча как архетипическая форма литературы // Вестн. Киев. ун-та. Ром.-герм. филология. — Киев, 1989. — Вып. 23. — С. 121—124.

- Тумина Л. Е. Притча как школа красноречия. — М.: Эл УРСС, 2008. — 368 с. — ISBN 978-5-382-00457-0 (обл.)

- Тюпа В. И. Грани и границы притчи // Традиция и литературный процесс.

Новосибирск, 1999. С. 381—387.

Новосибирск, 1999. С. 381—387. - Тюпа В. И. Притча о блудном сыне в контексте » Повестей Белкина » как художественного целого // Болдинские чтения. Горький, 1984. С. 67-81.

- Цветков А. Возможности и границы притчи // Вопросы литературы. — 1973. — № 5. — С. 152—170.

- Чамеев А. Уильям Голдинг — сочинитель притч // Голдинг У. Бог-скорпион. — СПб., 2001. С. 5-29.

Притча — это… Что такое Притча?

При́тча — это малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном литературном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное поучение (премудрость).

Близка к басне; в своих модификациях — универсальное явление в мировом фольклоре и литературе.

Понятие притчи

Притча:

- Жанр эпоса: небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной (аллегорической) форме. Близка к басне, но отличается от неё широтой обобщения, значимостью заключённой в притче идеи.

В притче нет обрисовки характеров, указаний на место и время действия, показа явлений в развитии: её цель не изображение событий, а сообщение о них. Притча часто используется с целью прямого наставления, поэтому включает объяснение аллегории. Широкое распространение получили притчи с религиозным содержанием («поучением»), например, «Притчи Соломона», новозаветные притчи о десяти девах, о сеятеле и др.

В притче нет обрисовки характеров, указаний на место и время действия, показа явлений в развитии: её цель не изображение событий, а сообщение о них. Притча часто используется с целью прямого наставления, поэтому включает объяснение аллегории. Широкое распространение получили притчи с религиозным содержанием («поучением»), например, «Притчи Соломона», новозаветные притчи о десяти девах, о сеятеле и др.

Основным источником притчевых структур в европейской литературе является Новый Завет. В Ветхом Завете нет ещё того чёткого жанрового образования, которое принято называть притчей. Отдельные сюжеты, например, об Иове, Аврааме и т. д. тоже можно условно назвать притчами, но в них ещё нет окончательного разделения времени и вечности, принципиально отличающего евангельскую притчу.

Притчи Соломона — это скорее премудрость, «изложенная как житейский совет, обоснованная волей единого Бога, придающий мудрости объективный и непреходящий характер[2]» . Но толкование их по характеру не идентично евангельскому. Толкования, которые Иисус Христос дает своим притчам, говорят о вечной, небесной, истинной, духовной жизни, а соломоновы притчи целиком обращены к повседневной бытовой и ритуальной практике человека. Фабула, связующая земное, временное и небесное, вечностное, фабула, говорящая об индивидуальном нравственном выборе и индивидуальной ответственности за этот шаг — вообще отсутствует.

Толкования, которые Иисус Христос дает своим притчам, говорят о вечной, небесной, истинной, духовной жизни, а соломоновы притчи целиком обращены к повседневной бытовой и ритуальной практике человека. Фабула, связующая земное, временное и небесное, вечностное, фабула, говорящая об индивидуальном нравственном выборе и индивидуальной ответственности за этот шаг — вообще отсутствует.

Толкование в евангельской притче — это её суть, главная задача фабулы проиллюстрировать толкование. Евангельская притча призвана сделать более «осязаемыми» какие-либо истины, идеи христианства. То есть существуют некие элементы сознания, не доступные чувственному человеческому восприятию, ведь и Бога, и Царствие Небесное нельзя ни увидеть, ни объять разумом, а притча делает эти идей, принципиально лишенные зрительного и осязательного образа, «видимыми и ощутимыми». В притче происходит постепенное развоплощение земных реалий в сторону духовной абстракции. В евангельской притче толкование — часть неотъемлемая, в отличие от последующих эпох.

Именно евангельские притчи играют особую роль в эволюции этого жанра и, если можно так выразиться, «иносказательного типа сознания» вообще, которое можно назвать доминирующим для многих веков истории человечества.

Примечания

Ссылки

Литература

- [[Агранович, Софья ЗалмановнаСаморукова И. В. Гармония-цель-гармония: Художественное сознание в зеркале притчи. М., 1997.

- Берестовская, Л. Е. Библейские притчи в контексте религиозной когнитологии // Вестн. Пятигор. гос. лингв. ун-та. — Пятигорск, 2000. — N 2. — С. 60-63.

- Давыдова Т.,Пронин. В. Басня и притча // Лит. учеба. — М., 2003. — N 3. — С. 195—197.

- Данилова Т. В. Архетипические корни притчи // Рациональность и семиотика дискурса. — Киев, 1994. — C. 59-73.

- Кафка Ф. О притчах // Кафка Ф. Превращение. М., 2005.

- Кузнецов И. В. Коммуникативная стратегия притчи русских повестях XVII—XIX веков. Новосибирск, 2003.

- Кузьмина Р. И. Притча как условная художественная форма // Метод, жанр, поэтика в зарубежной литературе.

— Фрунзе, 1990 — С. 19-37.

— Фрунзе, 1990 — С. 19-37. - Кушнарева Л. И. Эволюция притчи // Сфера языка и прагматика речевого общения. Краснодар, 2002.

- Кушнарева Л. И. Притча как жанр // Язык. Этнос. Сознание = Language, ethnicity and the mind. — Майкоп, 2003. — Т. 2. — С. 205—208.

- Лапшин В. А. Пьесы-притчи Б. Брехта // Вестник Московского университета. Сер. Филология. — 1973. -№ 4 — С. 35-45.

- Левина Е.Притча в искусстве XX века : Музыкальный и драматический театр, литература // Искусство XX века. В 2 т. — Н.Нвгород, 1997. Т. 2. — С.23-39.

- Мельникова С. В. Роль евангельской традиции притчеобразных форм в русской литературе //Высшая школа : проблемы преподавания словесности. — Улан-Удэ, 2003. — С. 144—148.

- Мищенко В. Г. Страшные притчи Стивена Кинга // Кинг С. Воспламеняющая взглядом. — Минск, 1992. — С. 351—358.

- усхелишвили Н. Л., Шрейдер Ю. А. Притча как средство инициации живого знания // Философские науки. — 1989. — № 9. — С. 101—104.

- Нечаенко Д.

А. Сновидческая притча как жанр в поэтике Ф.М.Достоевского. // Нечаенко Д.А. История литературных сновидений XIX-XX веков: Фольклорные, мифологические и библейские архетипы в литературных сновидениях XIX-начала XX вв. М.: Университетская книга, 2011. С. 523-532.

А. Сновидческая притча как жанр в поэтике Ф.М.Достоевского. // Нечаенко Д.А. История литературных сновидений XIX-XX веков: Фольклорные, мифологические и библейские архетипы в литературных сновидениях XIX-начала XX вв. М.: Университетская книга, 2011. С. 523-532. - Радь Э . А . Конфликт поколений и ситуация выбора в произведениях литературы Древней Руси и XVIII века (К истории сюжета о блудном сыне) Самара, 2002.Скороденко С. Притчи Уильяма Голдинга // Шпиль и другое повести. — М., 1981. — С.5 — 21.

- Товстенко О. О. Специфика притчи как жанра художественного творчества : Притча как архетипическая форма литературы // Вестн. Киев. ун-та. Ром.-герм. филология. — Киев, 1989. — Вып. 23. — С. 121—124.

- Тумина Л. Е. Притча как школа красноречия. — М.: Эл УРСС, 2008. — 368 с. — ISBN 978-5-382-00457-0 (обл.)

- Тюпа В. И. Грани и границы притчи // Традиция и литературный процесс. Новосибирск, 1999. С. 381—387.

- Тюпа В. И. Притча о блудном сыне в контексте » Повестей Белкина » как художественного целого // Болдинские чтения.

Горький, 1984. С. 67-81.

Горький, 1984. С. 67-81. - Цветков А. Возможности и границы притчи // Вопросы литературы. — 1973. — № 5. — С. 152—170.

- Чамеев А. Уильям Голдинг — сочинитель притч // Голдинг У. Бог-скорпион. — СПб., 2001. С. 5-29.

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ПРИТЧИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ПРИТЧИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Остапенко В.А. 11

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

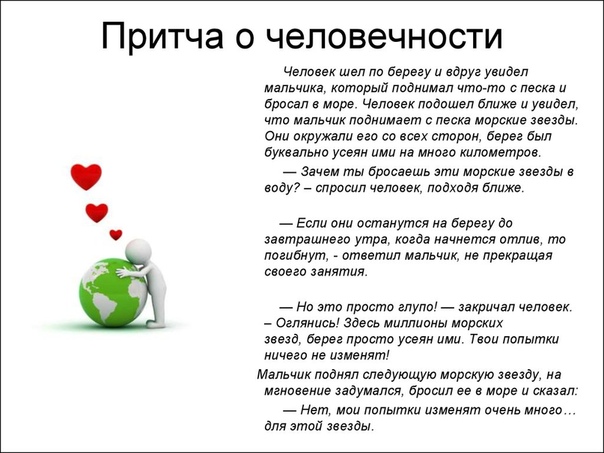

Притча – это народная мудрость, оформленная в афоризмах, кратких поучительных рассказах. Жанр притчи неустаревающий и востребован до сих пор. Авторы Н. Бологова, М. Наджеми, Д. Давыдов, занимающиеся изучением притчи, отмечают не только особенности этого жанра, но и то, как происходит его развитие на протяжении времени. Интерес к притче не ослабевает, и каждый автор, используя традиции жанра, привносит что-то новое, выступая как новатор. Также отмечаются отличия современной притчи в том, что в ней нет поучительности и наставлений. Она не дает готового ответа, а заставляет размышлять на предложенную тему. Ненавязчиво, с юмором и иронией учит человека «великим законам жизни», кратко, но емко говорит о важных процессах в жизни человека и природы.

Интерес к притче не ослабевает, и каждый автор, используя традиции жанра, привносит что-то новое, выступая как новатор. Также отмечаются отличия современной притчи в том, что в ней нет поучительности и наставлений. Она не дает готового ответа, а заставляет размышлять на предложенную тему. Ненавязчиво, с юмором и иронией учит человека «великим законам жизни», кратко, но емко говорит о важных процессах в жизни человека и природы.

Притча легко соединяется с другими жанрами литературы, углубляя их смысл. Притча развивает логику и образность мышления, формирует нравственные ценности и дает представления о жизни.

Материал данной работы можно использовать на уроках литературы, дополнительных и факультативных занятиях, так как он вводит в историю развития жанра и содержит элементы анализа произведений.

Цель: проанализировать особенности жанра притчи в современной литературе.

Задачи: 1. определить содержание понятия «притча»;

2. рассмотреть происхождение жанра притчи;

3. сопоставительный анализ притч разных периодов развития.

Сербохорватское слово притча, означающее «рассказ, пословица», словенское príča «сказка, рассказ» (Фасмер Макс, Этимологический словарь русского языка (онлайн версия)), древнееврейское машаль — «пример, образец» — все эти слова послужили источником появления современного слова «притча», означающего назидательный рассказ в иносказательной форме.

В европейской литературной традиции притча как самостоятельное произведение и как составная часть работ других жанров основывается на библейских притчах. «В русскую литературу притча пришла вместе с христианством, с первыми переводами текстов Священного Писания, оказав огромное влияние на всю жанровую структуру». [Е. А. Струкова ] под притчей подразумевались следующие жанры: непосредственно притча, пословица, изречение, басня.

[Е. А. Струкова ] под притчей подразумевались следующие жанры: непосредственно притча, пословица, изречение, басня.

«В XIX в. притча из канонического жанра становится скорее типом художественного сознания, способом осмысления художественной действительности».[Е. А. Струкова ]В 20 веке жанр притчи становится широко распространенным в европейской литературе. Появляются новые жанры художественной литературы: роман-притча, повесть-притча, драма-притча; а также новые понятия: притчевость, притчевое произведение. В жанре притчи пишут Кафка, Брехт, Борхес.

Итак, что же такое притча?! Согласно С.С.Аверинцеву, притча — это дидактико-аллегорический жанр литературы, в основных своих чертах близкий басне». [Аверинцев, 1987, 305] Полные описания притчи как жанра дают в своих работах исследователи В.И.Тюпа и Е. К. Ромодановская. Ромодановская говорит об абстрагировании и символизме как главных особенностях притчи. Тюпа приводит ряд характеристик, касающихся данного жанра. Это прототипические черты притчи:

Тюпа приводит ряд характеристик, касающихся данного жанра. Это прототипические черты притчи:

-

Существование притчи преимущественно в устной форме,

-

Неразвернутый сюжет,

-

Сжатые характеристики и описания,

-

Неразработанные характеры,

-

строгая и простая композиция,

-

лаконизм и точность выражения,

-

опора на пресуппозиционные знания слушателя. [Тюпа, 1989, 25]

Структура притчи до сих пор служит предметом спора ученых. Например, согласно М.В.Ломоносову, «главные части, которые притчу составляют, суть две, повествование само и приложение, в повествовании вымысел, а в приложении краткое нравоучение содержится». Многие современные исследователи, следуя традиции Ломоносова, описывают структуру притчи как двучлен, «propositio – conclusio» («посылка – заключение»). Новожилов М.А., напротив, выделяет в структуре притчи также и третий элемент — так называемый «смысловой узел». Он пишет : «обе эти части скреплены между собой единым смысловым узлом, обусловливающим их взаимосвязь, хотя и не имеющим собственного формально-лексического выражения. Таким образом, подлинная структура притчи на самом деле не двух-, а трехчастная, ибо к двум названным выше основным элементам следует прибавить третий – условный смысловой центр притчи. Данный третий элемент притчи в теории именуется tertiumcomparationis – «третий член сравнения», – и является основанием, на котором повествование и наставление согласуются в своем значении».

Многие современные исследователи, следуя традиции Ломоносова, описывают структуру притчи как двучлен, «propositio – conclusio» («посылка – заключение»). Новожилов М.А., напротив, выделяет в структуре притчи также и третий элемент — так называемый «смысловой узел». Он пишет : «обе эти части скреплены между собой единым смысловым узлом, обусловливающим их взаимосвязь, хотя и не имеющим собственного формально-лексического выражения. Таким образом, подлинная структура притчи на самом деле не двух-, а трехчастная, ибо к двум названным выше основным элементам следует прибавить третий – условный смысловой центр притчи. Данный третий элемент притчи в теории именуется tertiumcomparationis – «третий член сравнения», – и является основанием, на котором повествование и наставление согласуются в своем значении».

Глава 1. Происхождение жанра притчи.

Притча – это малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном литературном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное поучение (премудрость).

Жанр притчи появился на Востоке в древности, где любили говорить загадками, иносказаниями, аллегориями.

В обычном, житейском случае скрывается всеобщий смысл – урок для всех людей. Притча часто используется с целью прямого наставления, поэтому содержит аллегории. Широкое распространение получили притчи с религиозным содержанием («поучением»), например, «Притчи Соломона», новозаветные притчи о десяти девах, о сеятеле и др.

Самыми ранними притчами, зафиксированными на материальных носителях, считаются древнееврейские и раннехристианские притчи, записанные в Библии. В Ветхом Завете им полностью посвящена Книга Притчей Соломоновых. Но притча в том виде, в котором мы привыкли видеть ее сегодня, появляется только в Новом Завете. Подобные «классические» притчи составляют часть учения Христа и представляют собой короткие рассказы-метафоры поучительного характера: например, притча о блудном сыне, притча о Сеятеле, притча о богатом и Лазаре.

Притча близка к басне, но отличается от неё широтой обобщения, значимостью заключённой в притче идеи. Главными героями басен являются люди или животные, наделенные определенными человеческими качествами, обычно помещенные в ситуации бытового характера. Действующие лица притчи не имеют ни внешних черт, ни «характера». Это некий человек, некий царь, некая женщина, некий крестьянин, некий отец, некий сын. Это «человек вообще». Смысл притчи не в том, какой человек в ней изображен, а в том, какой этический выбор сделан человеком. Также в притче нет указаний на место и время действия, показа явлений в развитии: её цель не изображение событий, а сообщение о них. Любимые темы притчи – правда и кривда, жизнь и смерть, человек и бог.

Нельзя понять притчу вне контекста: её смысл обусловлен поводом, по которому притча рассказана.

Герои притчи — герои в большинстве своем архетипические, символические. Термин архетип принадлежит Карлу Густаву Юнгу, швейцарскому психиатру, основоположнику одного из направлений глубинной психологии, аналитической психологии. Юнг выделяет следующие базовые архетипы: правитель, герой, мудрец, искатель, ребенок, любовник, славный малый, хранитель. Так, пастух Сантьяго из «Алхимика» заключает в себе архетипы славного малого, героя, искателя. Его занятие (пастух) также является отчасти архетипичным. Все эти архетипы содержат положительные коннотации, вызывают положительные ассоциации. Старик Мельхиседек, царь Салима, представляет архетипы творца, мага, мудреца. Кроме того, герои притчи довольно статичны — для притчи важен не собственно процесс развития, а результат. В крупных притчевых произведениях наблюдается некоторое развитие, изменение героев, но оно незначительно.

Термин архетип принадлежит Карлу Густаву Юнгу, швейцарскому психиатру, основоположнику одного из направлений глубинной психологии, аналитической психологии. Юнг выделяет следующие базовые архетипы: правитель, герой, мудрец, искатель, ребенок, любовник, славный малый, хранитель. Так, пастух Сантьяго из «Алхимика» заключает в себе архетипы славного малого, героя, искателя. Его занятие (пастух) также является отчасти архетипичным. Все эти архетипы содержат положительные коннотации, вызывают положительные ассоциации. Старик Мельхиседек, царь Салима, представляет архетипы творца, мага, мудреца. Кроме того, герои притчи довольно статичны — для притчи важен не собственно процесс развития, а результат. В крупных притчевых произведениях наблюдается некоторое развитие, изменение героев, но оно незначительно.

Притча прошла долгий путь развития, от кратких, на двух строчках, сентенций мудрости древних мыслителей, зафиксированных в Ветхом Завете, до притчевых произведений эпохи модерна и постмодерна. До сих пор притчи не перестают удивлять, привлекать и очаровывать простой элегантностью и красотой сюжета, изысканно выраженными идеями — сгустками мировой мудрости.

До сих пор притчи не перестают удивлять, привлекать и очаровывать простой элегантностью и красотой сюжета, изысканно выраженными идеями — сгустками мировой мудрости.

В русской Библии слово «притча» соответствует двум греческим словам «παροιμία» и «παραβολή», различным по смыслу. Παροιμία — это краткое изречение, выражающее правило жизни, умозрительную истину либо наблюдение за ходом человеческой жизни, таковы многие притчи Соломона. Слово «παροιμία» переводится буквально как «припутное», то есть указатель жизненного пути, таков же буквальный смысл слова «притча». Παραβολή — это целый рассказ, использующий образы и явления, взятые из повседневной жизни людей, но иносказательно выражающий высшие духовные истины и служащий для того, чтобы облегчить их познание духовно-огрубевшим людям. Такими притчами изобилует Евангелие

Основным источником притчевых структур в европейской литературе является Новый Завет. В Ветхом Завете нет ещё того чёткого жанрового образования, которое принято называть притчей. Отдельные сюжеты, например, об Иове, Аврааме и т. д. тоже можно условно назвать притчами, но в них ещё нет окончательного разделения времени и вечности, принципиально отличающего евангельскую притчу.

В Ветхом Завете нет ещё того чёткого жанрового образования, которое принято называть притчей. Отдельные сюжеты, например, об Иове, Аврааме и т. д. тоже можно условно назвать притчами, но в них ещё нет окончательного разделения времени и вечности, принципиально отличающего евангельскую притчу.

Притчи Соломона — это скорее премудрость, изложенная как житейский совет, обоснованная волей единого Бога, придающий мудрости объективный и непреходящий характер. Но объяснение их по характеру не подобно евангельскому. Толкования, которые Иисус Христос дает своим притчам, говорят о вечной, небесной, истинной, духовной жизни, а соломоновы притчи целиком обращены к повседневной бытовой и ритуальной практике человека.

Толкование в евангельской притче — это её суть, главная задача фабулы проиллюстрировать толкование. Евангельская притча призвана сделать более «осязаемыми» какие-либо истины, идеи христианства. То есть существуют некие элементы сознания, не доступные чувственному человеческому восприятию, ведь и Бога, и Царствие Небесное нельзя ни увидеть, ни объять разумом, а притча делает эти идеи, принципиально лишенные зрительного и осязательного образа, «видимыми и ощутимыми». В притче происходит постепенное раз воплощение земных реалий в сторону духовной абстракции. В евангельской притче толкование — часть неотъемлемая, в отличие от последующих эпох.

То есть существуют некие элементы сознания, не доступные чувственному человеческому восприятию, ведь и Бога, и Царствие Небесное нельзя ни увидеть, ни объять разумом, а притча делает эти идеи, принципиально лишенные зрительного и осязательного образа, «видимыми и ощутимыми». В притче происходит постепенное раз воплощение земных реалий в сторону духовной абстракции. В евангельской притче толкование — часть неотъемлемая, в отличие от последующих эпох.

Именно евангельские притчи играют особую роль в эволюции этого жанра и, если можно так выразиться, «иносказательного типа сознания» вообще, которое можно назвать доминирующим для многих веков истории человечества.

Глава 2.Особенности жанра притчи в современной литературе.

П.1. Развитие жанра.

Категории притчи:

Свойства:

-

Иносказание

-

Краткость

-

Не требует доказательств

-

Подсказывает способы решения

-

Указывает на пороки, недостатки

-

Сказочная форма

-

Кольцевая композиция

-

Отвлечённое понятие

Функции притчи:

Функция зеркала — сравнить свое с тем, о чем рассказывается в истории.

Функция модели — отображение ситуаций с предложением возможных способов их решения, указание на последствия.

Функция опосредования- между людьми при внутреннем противостоянии появляется посредник в виде истории.

Хранение опыта- являются носителями традиций, посредника культурных отношений.

Исторически понятие «притча» много раз трансформировалось. Притчи Соломона, из Ветхого Завета, созданные, по библейской легенде, царём Израильским Соломоном в X в. до н. э., являются, по сути, сборником изречений, афоризмов на тему морали и религии.

Впоследствии притчи для большей доходчивости стали включать в себя образные истории, заканчиваясь моралью в форме изречения. Таковы притчи, входящие в Евангелие. Эти притчи по форме напоминают басни, но и имеют значительное отличие от них. Притчи, как и басни, иносказательны, но олицетворения в них используются редко, они серьезнее по содержанию и им свойственна некоторая возвышенность. Кроме того, в конце басни часто выводится мораль; притча же всё чаще и чаще оставляет читателю право самому делать выводы. Природа и характеры людей рисуются в них схематичными чертами, упор делается на поучительность, на выводы морально-религиозного направления.

Притчи, как и басни, иносказательны, но олицетворения в них используются редко, они серьезнее по содержанию и им свойственна некоторая возвышенность. Кроме того, в конце басни часто выводится мораль; притча же всё чаще и чаще оставляет читателю право самому делать выводы. Природа и характеры людей рисуются в них схематичными чертами, упор делается на поучительность, на выводы морально-религиозного направления.

Долгое время притча как жанр литературы не развивалась, но в конце XIX – начале XX в. она возникла в современном своём виде. Некоторые видные писатели привлеклись стилевыми особенностями притчи – не нужно было заниматься тем, чем занималась художественная проза: описывать обстановку, характеры героев, развитие сюжета. Всё внимание можно было сосредоточить на интересующей морально-этической проблеме. Из отечественных писателей свою прозу подчиняли законам притчи Л. Толстой, В. Дорошевич. За рубежом притчу использовали для выражения своих философских взглядов Кафка, Сартр, Марсель, Камю.

Притчи, как и сказки, в основном – плод народного творчества. Зачастую у притчи нет конкретного автора. Это происходит потому, что притчи передаются из уст в уста, как раньше сказки, а теперь анекдоты. Притчи рождаются в недрах какой-либо культуры, передаются и пересказываются в рамках этой же культуры, оттачивая точность своего смыслового содержимого и избавляясь от лишних и незначительных деталей. Сюжеты для притч даёт сама жизнь. Когда происходит событие, ярко иллюстрирующее какую-либо идею, его рассказывают, удаляя из него несущественные детали. Персонажи притч – это люди чаще без имён, называемые по признакам, которые важны в данном контексте (учитель, жадный человек, бедняк, продавец, путник и т. п.).

Судьба авторских притч немного иная. Автор не пересказывает придуманные им притчи устно, а публикует их. Поэтому чаще всего, пересказывая или переписывая (в Интернете) такие притчи, сохраняется и имя автора, и авторская форма притчи. Хотя и они не застрахованы от видоизменения. Не запомнив источник, люди пересказывают и авторские истории своими словами, после чего притча теряет прежнюю авторскую форму и превращается в народную.

Хотя и они не застрахованы от видоизменения. Не запомнив источник, люди пересказывают и авторские истории своими словами, после чего притча теряет прежнюю авторскую форму и превращается в народную.

П.2. Особенности современной притчи

Притча –жанр неустаревающий. Его популярность заставляет обращающихся к притче размышлять о его сути, границах, возможностях их расширения или, напротив, сужения, о путях жанровой контаминации и трансформации. Широта применения наименования «притча» и разброс суждений о ее возможностях впечатляют.

Для исследователей притч важны не только базовые черты ее поэтики (иносказательность, дидактизм, лаконизм), но и ее дополнительные дефиниции, содержательная типология. Жанровые границы расширяются за счет обращения к генезису притчи. «Может быть, самый емкий литературный жанр –древняя притча. В одной притче, состоящей из нескольких фраз, бывает сказано так много, что хватает потом на долгие века для разных народов и разных социальных устройств», -писал В. Солоухин [1982, с.41].

Солоухин [1982, с.41].

Главноеместо в русской литературе принадлежит, конечно, библейской притче, и прежде всего евангельской, однако углубляется и растет интерес к восточной культуре у писателей, незамыкающих свой кругозор рамками православия и христианства в целом, доминирующих в культуре, где им выпало родиться.

По словам Д.Давыдова, «для современной культурной ситуации большее значение имеет притча, скажем, суфийская. Суфийская притча… ей не может быть дано каноническое истолкование. Потому что нет того канона, который за это ответственен»

Суфизм- это мистическое течение в исламе, цель которого- духовное преображение и совершенство. Как культурно-историческое явление суфизм начал формироваться в рамках Ислама в 8-10 вв. Тем не менее, идеи суфизма универсальны и могут пересекаться с самыми различными духовными учениями и религиями.

Суфийские притчи ведут искателя к Реальности. Они многообразны, как жизнь, и каждый человек понимает их по-своему, хотя общая цель одна. В основе суфийских притч лежит любовь и преданность. Только любовь дает человеку возможность отказаться от своего эго, являющегося завесой для постижения истины. Когда сброшен покров самости, открывается истинное.

Границы жанра изменяются также сближением с другими родами и видами литературы, областями искусства и знания. Авторами, размышляющими о притче и с помощью притчи, выделяются:

-

«лирическая социальная притча»

-

«богоборческая притча»

-

«кулинарно-политическая притча»

-

«метафизическая притча»

-

«притча с отчетливо выраженным метафизическим смыслом»

-

«политическая притча»

-

«историческая притча»

-

«пророческая притча антиутопического характера»

-

«притча, внешне абсурдная, но по сути поэтически точная» «религиозно-мистическая притча»

-

«философско-историческая притча»

Но особенно часто возникает разговор о «философской притче». «Классические философские романы, романы-притчи писал Станислав Лем. Эта линия продолжается и в современной отечественной фантастике».

«Классические философские романы, романы-притчи писал Станислав Лем. Эта линия продолжается и в современной отечественной фантастике».

Для восточного сознания притчи не менее привычны, чем сказки для русского, что соответственно заставляет нас, при узнавании об этом, относиться к сказкам собственного народа как к притчам.

П.3. Сравнительный анализ притч.

Притчи –универсальный жанр,так как может существовать самостоятельно и легко, органично входить в речевую ткань большого произведения как притчевое начало, как составная часть романа, дополняя, разъясняя ситуацию, поведение героя или авторскую точку зрения.В произведении притча выступает как элемент художественности. Например, притчи встречаются у А. С. Пушкина в «Капитанской дочке», Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»,Ф. М.Достоевского «Преступление и наказание»; стихотворения в прозе И. С. Тургенева содержат в себе элементы притчи.

С. Тургенева содержат в себе элементы притчи.

Притча- это образ мира, в слове явленный.В последнее время русские писатели, работающие в жанрах малой прозы, все чаще обращаются к жанру притчи, ставшему популярным не без влияния Пауло Коэльо и его романа «Алхимик».(«Каждый человек на земле, чем бы он ни занимался, играет главную роль в истории мира».

«Все одно целое».

«Никогда не отказывайся от своей мечты».

«Жизнь тем и хороша, что в ней сны могут стать явью»).

И хотя притчевая манера изложения позволяет отсеивать все ненужное, рамки ее повествования могут быть безграничны благодаря знаковому пространству, позволяющему автору адресовать произведение читателю разного уровня: от профессора до домохозяйки. В притчах И. Бояшева «Путь Мури», «Повесть о плуте и монахе» нет глубокой разработки характеров героев, развернутых характеристик и пейзажных зарисовок, композиция проста, сюжет не развернут. У каждого героя свой путь. Но произведения объединены поиском точки опоры, цели существования человека и всего живого на этой планете. Путь не обозначен. Его нельзя найти, следуя за кем-то, а только можно обрести, исходя из собственной индивидуальности. Если живете своей жизнью- обретете счастье.

У каждого героя свой путь. Но произведения объединены поиском точки опоры, цели существования человека и всего живого на этой планете. Путь не обозначен. Его нельзя найти, следуя за кем-то, а только можно обрести, исходя из собственной индивидуальности. Если живете своей жизнью- обретете счастье.

Каждый писатель все-таки привносит в жанр что-то свое, новаторское. И. Бояшов выступает и как писатель, и как историк, смешивая времена, язычество и христианство. Таким образом, можно сделать вывод, что притча понятна бывает только в контексте: смысл обусловлен поводом, по которому она рассказана. Само содержание притчи остается устойчивым, меняются смысловые акценты. Поэтому разные притчи в определенной ситуации могут нести один и тот же смысл. Главным для этого жанра является установление связи события или явления с неким универсальным законом, выявление в этом законе глубинного обобщения смысла.

Замечательным мастером современной притчи является Феликс Кривин (11 июля 1928г. -24 декабря 2016г). Он легко сочетает лирику и иронию, естественный творческий метод- свобода от условностей. Самые сильные приемы автора- аллегория и виртуозная игра словами. Герои- птицы, звери, вещи и бытовые предметы, но в подтексте четко проступает человек во всем своем многообразии характеров, настроений, привычек, взаимоотношений. Возьмем его притчу «На пути к океану».

-24 декабря 2016г). Он легко сочетает лирику и иронию, естественный творческий метод- свобода от условностей. Самые сильные приемы автора- аллегория и виртуозная игра словами. Герои- птицы, звери, вещи и бытовые предметы, но в подтексте четко проступает человек во всем своем многообразии характеров, настроений, привычек, взаимоотношений. Возьмем его притчу «На пути к океану».

Притча похожа на сказку, полностью построенную на аллегории. Название «На пути к океану» предполагает долгий, трудный путь к чему-то главному и важному. Рыбка маленькая, но, как говорит автор, знает, чего хочет. Она упорно передвигается, от болота к болоту, как заправский пешеход, преодолевая трудности… Автор с иронией пишет: «Что за чудесная вещь- привал в болоте».И вроде бы нам симпатична рыбка Анабас своим характером, упорством, настойчивостью, желанием достичь цели. Но последняя фраза автора заставляет задуматься о том, что такое «океан» и что такое «болото». Каждый человек понимает это по-своему, так как каждый делает свой выбор в соответствии со своими желаниями, нравственными ценностями и жизненным опытом. Автор не издевается над своими героями, он посмеивается, смех мягкий, ироничный, как бы прощающий, но и вопрошающий. В притчу «Два камня» так и напрашивается пословица:«Под лежачий камень вода не течет». Только живя настоящей жизнью, совершая ошибки, разочаровываясь и побеждая, можно понять, что такое жизнь. Но каждый делает выбор сам.Кто-то скажет, что рыбка «разменивается», продвигаясь от болота к болота, теряет себя, свои душевные качества, может быть даже во что- то не совсем достойное. Она слишком легкомысленна, что отправилась покорять океан. Наверное, автор не случайно использует «болото», а не озеро, реку и т.д.-там вода чиста, проточна. А болото- это застой. С другой стороны, чтобы достичь поставленной цели, необходимо пройти через трудности, испытать «голод и холод», терпеливо, шаг за шагом трудиться для исполнения своей мечты. Главное, чтобы мечта была достаточной и не вела к разрушению личности. Рыбка кажется целеустремленной, трудолюбивой. Читатель постоянно в напряжении, следит за автором, то за рыбкой, он находится на «перепутье».

Автор не издевается над своими героями, он посмеивается, смех мягкий, ироничный, как бы прощающий, но и вопрошающий. В притчу «Два камня» так и напрашивается пословица:«Под лежачий камень вода не течет». Только живя настоящей жизнью, совершая ошибки, разочаровываясь и побеждая, можно понять, что такое жизнь. Но каждый делает выбор сам.Кто-то скажет, что рыбка «разменивается», продвигаясь от болота к болота, теряет себя, свои душевные качества, может быть даже во что- то не совсем достойное. Она слишком легкомысленна, что отправилась покорять океан. Наверное, автор не случайно использует «болото», а не озеро, реку и т.д.-там вода чиста, проточна. А болото- это застой. С другой стороны, чтобы достичь поставленной цели, необходимо пройти через трудности, испытать «голод и холод», терпеливо, шаг за шагом трудиться для исполнения своей мечты. Главное, чтобы мечта была достаточной и не вела к разрушению личности. Рыбка кажется целеустремленной, трудолюбивой. Читатель постоянно в напряжении, следит за автором, то за рыбкой, он находится на «перепутье». Свои размышления читатель сравнивает с тем, о чем рассказывается в истории, перекладывает на себя ситуации (функциязеркала), в то же время пытается по-своему ответить на вопрос; Наверное, можно так добраться до океана (функция модели). В притче проблема выбора- это пробуждает внутреннее противоречие в читателе (модель опосредования). Конечно, притча аллегорична, но ей нужна попытка,чтобы понять ее содержание. Авторская позиция заключена в последнем переложении: нет готового ответа, каждый решает сам. Но подсказка все-таки есть, так как притча остается носителем традиций, посредством культурных отношений (функция хранения опыта): жизнь- это череда выборов и каждый человек, делая выбор, берет на себя ответственность за последствия. Так, например, современные молодые люди из провинции, собираясь покорять «столицы, думают, что для достижения цели, все средства хороши. Многие идут к этому путем потери нравственных ценностей, идя на сделки со своей совестью и т.д. Для традиции притчи характерно не развитие героя, а сам результат.

Свои размышления читатель сравнивает с тем, о чем рассказывается в истории, перекладывает на себя ситуации (функциязеркала), в то же время пытается по-своему ответить на вопрос; Наверное, можно так добраться до океана (функция модели). В притче проблема выбора- это пробуждает внутреннее противоречие в читателе (модель опосредования). Конечно, притча аллегорична, но ей нужна попытка,чтобы понять ее содержание. Авторская позиция заключена в последнем переложении: нет готового ответа, каждый решает сам. Но подсказка все-таки есть, так как притча остается носителем традиций, посредством культурных отношений (функция хранения опыта): жизнь- это череда выборов и каждый человек, делая выбор, берет на себя ответственность за последствия. Так, например, современные молодые люди из провинции, собираясь покорять «столицы, думают, что для достижения цели, все средства хороши. Многие идут к этому путем потери нравственных ценностей, идя на сделки со своей совестью и т.д. Для традиции притчи характерно не развитие героя, а сам результат.

Кривин следует традиции только наполовину: мы не видим, как развивается или не развивается рыбка, но и результата нет. Концовка отличается открытостью. В этом особенность притчи.

Мелочи жизни

Название притчи несет в себе основную мысль всего произведения,

Мелочи жизни — этомаленькие и может быть незначительные вещи, которые являются самым главным в жизни человека, без чего он никак не может обойтись.В данной притче главным героем является муравей, вроде бы маленькое существо, но ставящее в приоритете вещи, которые важны и дороги каждому, это небо- мечта; солнце- любовь, тепло; дорога- жизнь; улыбка друзей, то есть улыбка людей, что всегда рядом, которые не оставят тебя одного, в одиночестве.Притча «Мелочи жизни» заставляет людей ценить те«мелочи» жизни, которые они имеют.

Произведения автора ценны не только формой и содержанием, но и своей глубоко нравственной дидактической подоплекой. Б. Озерская: «Он видит явления и вещи стереоскопически. Ему нет равных в умении отдирать с мясом от слов приросший к ним метафорический смысл и возвращать им самый что ни на есть прямой с тем,чтобы снова придать этому смыслу переносный. С тем чтобы снова…. И так до бесконечности». Произведения Кривина лаконичны, завораживают, заставляют читать вновь и вновь, глубоко интеллектуальны, рассчитаны на понимание подтекста на стыке прямого и переносного значения.

Б. Озерская: «Он видит явления и вещи стереоскопически. Ему нет равных в умении отдирать с мясом от слов приросший к ним метафорический смысл и возвращать им самый что ни на есть прямой с тем,чтобы снова придать этому смыслу переносный. С тем чтобы снова…. И так до бесконечности». Произведения Кривина лаконичны, завораживают, заставляют читать вновь и вновь, глубоко интеллектуальны, рассчитаны на понимание подтекста на стыке прямого и переносного значения.

Близки к произведениям Ф. Кривина небольшие притчи Виктора Кротова «Хозяйка земли», «Паук Панфутий», «Киоск, в котором есть все». Притчи невелики по объему, загадочны, фантастичны и необычны. Сюжеты можнотрактовать по-разному. Название «Хозяйка Земли» настраивает на встречу ссерьезной, уверенной в себе героиней, владетельной и сильной, а на деле оказывается слишком самонадеянная улитка, которая возомнила себя хозяйкой земли: глупая, ишь на что замахнулась. Мало ей показалось ракушки. Гордо думает: «Теперь я Хозяйка Земли». Иронично звучат авторские слова в конце: «Только бы меня жаба не слопала». А может быть, она всего лишь упала на спину, вот и барахтается. Но какая оптимистка: в любой ситуации ищет положительное. «Хорошо ползти по космосу». Таким образом, читатель вправе делать свой выбор смысла притчи.

Иронично звучат авторские слова в конце: «Только бы меня жаба не слопала». А может быть, она всего лишь упала на спину, вот и барахтается. Но какая оптимистка: в любой ситуации ищет положительное. «Хорошо ползти по космосу». Таким образом, читатель вправе делать свой выбор смысла притчи.

Паук Панфутий

Наверное, не случайно автор дает имя герою созвучное с Конфуций – древним философом. Паук – талантливый мастер плести сети, узоры, заманивая в ловушку легковерных и легкомысленных. Паук Панфутий – это может быть Всемирная паутина, которая опутывает и затягивает людей. С этой стороны она является злом. Но, с другой стороны, паук своей сетью объединяет всех, помогает узнать друг друга, избавляет от одиночества. Значит, делает добро. В этих притчах хорошо просматриваются функции жанра: зеркала- читатель сравнивает свое с тем, о чем рассказывается в истории; модели- читатель сам выбирает способ решения ситуации иего последствия.

Таким образом, особенность современных притч в том, что их нельзя трактовать однозначно, они лишены назидательности и моралистики, заставляют человека задуматься над ситуацией и сделать вывод в соответствии со своими принципами и жизненными ценностями.

В Интернете очень публикуется притч, похожих на произведения А. Грина, А. Платонова. («Стакан молока», «Бирюзовые бузы», «Полуправда» и т.д.)

Особенности притчи

-

Опора на традиционные притчи

-

Сохраняет трехчастную структуру

-

Лишены каноничности, стали более ироничны

-

Автор предлагает самому сделать выбор (нравственный, этический, моральный)

-

Более гибкие, вбирают свойства разных жанров: детектива, повести, лирического произведения.

-

Могут существовать вне контекста, смысл понятен без ситуации.

-

Явно просматриваются все функции притчи: модели, зеркала, опосредования, хранения.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что жанровое своеобразие притчи в современной литературе обусловлено не только каноном библейской притчи, но и влиянием восточной. Они несколько разные, так как большую роль в восточной притче играет загадочность, остроумие, парадоксальность, отсутствие готовых для читателя интерпретаций. Важное значение приобретает «философская притча», в которой нет моралистической направленности. В то же время притча соединяется с другими жанрами массовой литературы – детективом, фантастикой, наполняя их более глубоким смыслом. Сохраняя традиции жанра в тематике, структуре, притча обновляется в лексике и стилистике. Притча имеет большое воспитательное значение.

Притча имеет большое воспитательное значение.

Таким образом, притча была и остается значимым жанром в жанровой системе современной литературы.

Список литературы

-

Н. Книгиницкая «Воспитание любви к художественному слову у школьников в процессе изучения стилевых особенностей произведений Ф. Кривина», Научный вестник, 2014 г., вып. 2, стр. 119-129.

-

С. Бережной «О Кривине», «Мир Ф» 4 / 8.

-

Н Бологова «Жанровые особенности притчи в современной отечественной литературе» «Криотика и семиотика», Новосибирск, 2013, вып.8.

-

Р. Наджеми «Современные притчи», «София», 2004г.

-

Д.

Давыдов «Опыты бессердечия: книга прозы» — М.:АРГО-Риск, 1999.

Давыдов «Опыты бессердечия: книга прозы» — М.:АРГО-Риск, 1999.

-

П. Коэльо «Алхимик», «София», 2003г.

-

Кушнарева Л. И. Эволюция притчи // Сфера языка и прагматика речевого общения. Краснодар, 2002.

-

Товстенко О. О. Специфика притчи как жанра художественного творчества : Притча как архетипическая форма литературы // Вестн. Киев. ун-та. Ром.-герм. филология. — Киев, 1989. — Вып. 23.

-

Тюпа В. И. Грани и границы притчи // Традиция и литературный процесс. Новосибирск, 1999. С.

Просмотров работы: 15597

ПРИТЧА | Энциклопедия Кругосвет

ПРИТЧА. Словарь В.Даля толкует слово «притча» как «поучение в примере». Это весьма близко к толкованию современного литературоведения: притча – небольшой нравоучительный рассказ в иносказательной форме. Такое определение сближает притчу с басней. У этих жанров много общего, но есть и существенные различия. В притче может не быть развернутого сюжета. Вот, например, еврейская притча:

Такое определение сближает притчу с басней. У этих жанров много общего, но есть и существенные различия. В притче может не быть развернутого сюжета. Вот, например, еврейская притча:

«Рабби Зуси решил изменить мир. Но мир – такой большой, а Зуси – такой маленький. Тогда Зуси решил изменить свой город. Но город – такой большой, а Зуси – такой маленький. Тогда Зуси решил изменить свою семью. Но семья у Зуси такая большая, одних детей десяток. Так Зуси добрался до того единственного, что он в силах изменить, будучи таким маленьким, – самого себя».

Главные герои басен – люди или животные, наделенные определенными человеческими качествами, обычно помещенные в ситуации бытового характера. Действующие лица притчи не имеют ни внешних черт, ни «характера». Вышеприведенная притча ничего не сообщает о рабби Зуси. Она – ответ на вопрос: «Что человек может? На что он способен?». И в этом еще одно отличие притчи от басни. Басня, как правило, формулирует мораль, притча предоставляет слушателю или читателю самому сделать вывод, как разрешить загадку.

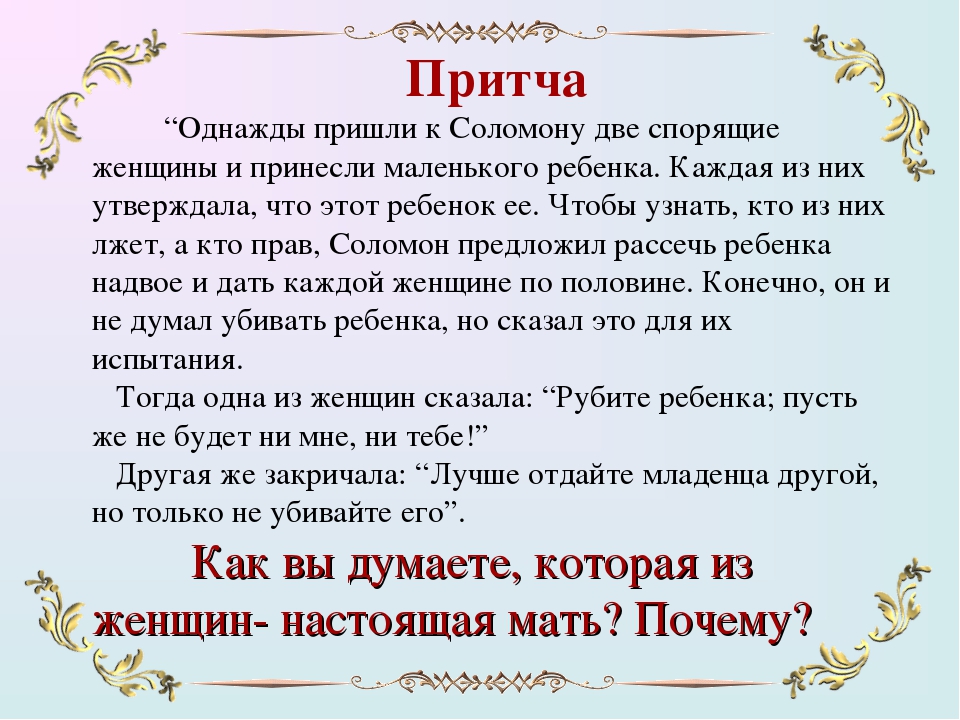

«Премудрость» притчи более «высокого» характера, чем «премудрость» басни. Если басня часто обучает житейской мудрости, то притче обычно свойственна философская или религиозная проблематика. С этим, как правило, связан и более высокий стиль притчи. Любимые темы притчи – правда и кривда (библейские притчи о суде царя Соломона), жизнь и смерть (средневековая притча Прение живота со смертью), человек и Бог (многочисленные евангельские притчи: о блудном сыне, о горчичном зерне и др.)

Притча, как правило, существует и может быть правильно понята только в определенном контексте. Например, евангельская притча о сеятеле.

«Вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетел ветер и птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, оно увяло, и так как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши, да слышит!» (Мф. 13: 1–9). Вне контекста притча непонятна. Другое дело, если знать, что это проповедь Христа, которую он произносит перед толпой народа. Тогда становится ясно, что «Сеятель» – Иисус Христос, «семя» – слово Божие, «земля», «почва» – сердце человеческое.

Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши, да слышит!» (Мф. 13: 1–9). Вне контекста притча непонятна. Другое дело, если знать, что это проповедь Христа, которую он произносит перед толпой народа. Тогда становится ясно, что «Сеятель» – Иисус Христос, «семя» – слово Божие, «земля», «почва» – сердце человеческое.

Древний и средневековый человек стремился отвлеченную мысль облечь в образ. В явлениях жизни, в каждом сюжете виделся не только прямой, но и иносказательный смысл. Практически любой рассказ осмысливался как притча. Поэтому притча не имела четких жанровых границ. При определенных условиях в роли притчи могли выступать и другие жанры: сказка, пословица, легенда, афоризм («Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать»).

Притчи существуют в фольклоре и литературе всех народов. Иногда они сходны по содержанию. Вот, например, античная притча (впервые зафиксированная Эзопом): отец, видя, что сыновья его живут недружно, велел принести пучок прутьев и попросил его переломить – ничего не вышло. Тогда отец раздал сыновьям по одному прутику – естественно, каждый был легко переломлен. Тот же смысл в монгольском фольклоре имеет «завещание» Чингисхана, который поведал сыновьям притчу о семиглавой и семихвостой змеях.

Тогда отец раздал сыновьям по одному прутику – естественно, каждый был легко переломлен. Тот же смысл в монгольском фольклоре имеет «завещание» Чингисхана, который поведал сыновьям притчу о семиглавой и семихвостой змеях.

Не исчезла притча и в литературе Нового времени. Произведения других жанров часто несут в себе притчевое содержание. Так, по существу является притчей стихотворение А.Пушкина Сапожник:

Картину раз высматривал сапожник,

И в обуви ошибку указал;

Взяв тотчас кисть, исправился художник.

Вот, подбочась, сапожник продолжал:

Мне кажется лицо немного криво…

А эта грудь не слишком ли нага?»…

Тут Апелесс прервал нетерпеливо:

Суди дружок не свыше сапога!

Есть у меня приятель на примете:

Не ведаю, в каком бы он предмете

Был знатоком, хоть строг он на словах;

Но черт его несет судить о свете:

Попробуй он судить о сапогах!

Часто сюжеты притч вводятся в ткань литературного произведения. Столкновение универсального смысла притчи с конкретными событиями как бы поднимает описание на более высокий, философский уровень. Так, притча об орле и вороне, рассказываемая Пугачевым, как бы «высвечивает» его собственную судьбу. В Преступлении и наказании Ф.Достоевского евангельская притча об умершем и воскресшем Лазаре как бы проецируется на судьбу Раскольникова, говорит о возможности нравственного возрождения героя.

Столкновение универсального смысла притчи с конкретными событиями как бы поднимает описание на более высокий, философский уровень. Так, притча об орле и вороне, рассказываемая Пугачевым, как бы «высвечивает» его собственную судьбу. В Преступлении и наказании Ф.Достоевского евангельская притча об умершем и воскресшем Лазаре как бы проецируется на судьбу Раскольникова, говорит о возможности нравственного возрождения героя.

На многовековые традиции еврейской и христианской притчи опирался Ф.Кафка (например, притча У врат закона в романе Процесс). Тяготели к притче и такие европейские писатели 20 в., как Ж.П.Сартр, А.Камю, Ж.Ануй и др., придававшие особое значение не столько «характерам» и «обстоятельствам», сколько этическим вопросам.

Часто пользуются притчей (или другими жанрами, имеющими притчевый смысл) и современные российские писатели. (Например, легенда о манкуртах в романе Ч.Айтматова Буранный полустанок).

Усложненная поэтика современной литературы то и дело оборачивается к притче как к противовесу: жанру несложному по форме и напоминающему об известных, но увы, часто забываемых истинах.

Людмила Поликовская

Художественные функции жанра притчи | Медицинские интернет-конференции

Художественные функции жанра притчи

Свиридова М.В.

Научный руководитель: к.ф.н., Ремпель Е.А.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ

Кафедра русской и классической филологии

Притча является одним из древнейших жанров в мировом фольклоре и литературе. Это небольшой рассказ нравоучительного характера, родственный басне, содержащий поучение в иносказательной, аллегорической форме. От басни притча отличается широтой обобщения. Возникла притча на востоке, где любили говорить иносказаниями, аллегориями, загадками.

Притча пришла в русскую литературу вместе с христианством, с первыми переводами текстов Священного писания. Особенно много притч распространялось в XVII в., когда появились переводы притч Эзопа.

Притчи сохранили свою жизнь в составе самых различных видов древней письменности: в летописных сборниках, прологах, в словах и поучениях. В распространении жанра притчи прежде всего была заинтересована церковь. Она позаботилась о выдвижении на первый план христианских и ветхозаветных притч, которые нашли богатое отражение не только в древнерусской литературе, но и в живописи..

Среди библейских притч, которые имели зачастую самостоятельное распространение, следует отметить наиболее популярные на Руси: «О блудном сыне»; «О потерянной овце»; «О слепце и хромце»; «О бедном и богатом»; «О ленивом рабе, зарывшем в землю талант». Широкое бытование на Руси получили притчи, входившие в состав восточных переводных повестей. Эти притчи относятся к произведениям арабской и индийской литературы.

Жанр притчи с его нравоучительной художественной функцией оставался популярным на протяжении XVIII в., и в начале XIX в., когда появятся басни И.А.Крылова, некоторые писатели по традиции будут именовать их притчами. Жанр притчи широко использовался писателями XIX века (А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой).

Жанр притчи широко использовался писателями XIX века (А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой).

Функцию притчи обретают фрагменты многих произведений современной литературы — древние мифы, сказки, народные легенды (сказки о Матери – оленихе в повести Ч. Айтматова «Белый пароход», легенда о манкуртах в романе Ч. Айтматова «Буранный полустанок»). Писателей XX века притча привлекала своей направленностью к «первоосновам человеческого существования». Для тех писателей, которые стремятся строить свои произведения по законам притчи, она ценна прежде всего тем, что позволяет поставить героев в масштабную, общезначимую ситуацию этического выбора, имеющего принципиальное значение.

На сегодняшний день притча как жанр не существует в чистом виде. Все чаще она становится частью таких больших произведений, как романы и повести. Благодаря притче мы можем проводить параллель между событиями былых времен и теми, что описаны в современных произведениях.

Притчи царя Соломона

Соломон – третий еврейский царь, который управлял объединённым еврейским государством во времена неведомые. Мнения историков об эпохе, к которой его следует относить, и характере происходящих в те времена процессов расходятся. Традиционно ему отводится роль глашатая мудрости, который не попросил для себя у Бога ничего светского, но возжелал знаний и умения их использовать, что тот каким-то образом Соломону, сыну Давида, и дал. Он также традиционно считается автором ряда философских и богословских произведений – «Книги Екклесиаста», «Песни песней» и «Книги притчей».

Личность царя обросла множеством легенд, каждая из которых представляет лишь образец фольклора той или иной эпохи. К примеру, «соломоново решение» – это просто синоним мудрого решения, а выражение «копи царя Соломона» связано с преданиями и даже методами информационного воздействия времён крестовых походов. Рыцарям внушали, что где-то в Палестине скрыты сокровища царя Соломона, чтобы заставить их принимать участие в сомнительных военных кампаниях.

По природе изложения притчи делятся на синонимические, антитетические и параболические. А по стилю представляют собой поэтические художественные произведения, которые возникли в глубокой древности. Сущность изложенного материала представляет собой перечисление совершенно банальных императив, которые лишь иногда напоминают читателям или слушателям о том, что духовные ценности всё же более значимы, чем материальное благополучие.

В некоторых местах в качестве авторов указываются Агур и царь Лемуил. Высказывания Агура помещены в 30-ю главу Притчей царя Соломона, а Лемуила – в 31-ю. Царю Лемуилу наставления даёт его мать. Она предостерегает его от неправедного поведения представителя элиты. В частности – рекомендует остерегаться распутства и пьянства. Из текста видно, что в своих наставлениях мать Лемуила предлагает дать спиртное людям бедным, страждущим, чтобы они могли забыть о своих горестях. А вот царю и князьям она настоятельно рекомендует соблюдать трезвость.

Новая проблема авторства возникла в начале XX столетия. Европейские египтологи установили, что некоторые библейские притчи, входящие в сборник Соломоновых, практически дословно повторяют поучения Аменемопе, которые дошли до нас целиком. Фрагменты притчей 22:17 – 24:22 якобы полностью идентичны египетскому тексту. В настоящее время с этим согласно большинство историков и египтологов. Однако есть и возражения. Египетский фараон из XXI династии Аменемоп, который правил предположительно в 993– 978 годах до н. э., мог говорить примерно о том же, о чём и древний иудейский царь, но впоследствии, увидев сходность смысла, переводчики-египтологи повторили текст притчей, невольно вложили в уста египетского фараона. Впрочем, не исключена и возможность того, что оба текста включают в себя фрагменты какого-то более раннего источника, в настоящее время неизвестного.

В любом случае необходимо понимать, что Притчи царя Соломона – это не отдельное произведение, а фрагменты и компиляция каких-то других трудов. Без сомнения, Ханаан времён Соломона находился в тесном контакте с Египтом, да и одной из жён еврейского царя была египтянка, о чём указано в самой Библии. Впрочем, Соломон этим не ограничился. В жёнах у него были представительницы самых разных народов и этнических групп, в том числе и таких, с какими евреям вступать в узы брака не полагалась. С духовной же точки зрения царь явно искал мудрость достаточно широко и исконных для евреев взглядов на религию не придерживался. Для своих жён, как и в силу веротерпимости и толерантности, царь построил в Иерусалиме капища Хамосу и Молоху, а также служил богине Астарте. На это явно указывает текст Библии из Царств, 11:1-12. Он же объясняет и причину гибели государства после смерти Соломона.

Без сомнения, Ханаан времён Соломона находился в тесном контакте с Египтом, да и одной из жён еврейского царя была египтянка, о чём указано в самой Библии. Впрочем, Соломон этим не ограничился. В жёнах у него были представительницы самых разных народов и этнических групп, в том числе и таких, с какими евреям вступать в узы брака не полагалась. С духовной же точки зрения царь явно искал мудрость достаточно широко и исконных для евреев взглядов на религию не придерживался. Для своих жён, как и в силу веротерпимости и толерантности, царь построил в Иерусалиме капища Хамосу и Молоху, а также служил богине Астарте. На это явно указывает текст Библии из Царств, 11:1-12. Он же объясняет и причину гибели государства после смерти Соломона.

В сущности, не так уж и важно, какая культура в тот момент главенствовала. В любом случае Притчи царя Соломона, как и поучения Аменемопе, имеют в первую очередь социальное значение. Это советы не замышлять зла тому, кто живёт рядом и ничего не опасается, не болтать, не обниматься с буйными и не верить всякому слову, но внимательно следить за путями своими. Всё это, без сомнения, полезно, но только люди чаще всего поступают прямо противоположным образом.

Всё это, без сомнения, полезно, но только люди чаще всего поступают прямо противоположным образом.

В следующей за Притчами книге, которая тоже входит в библейский свод Соломоновых книг, автор разительно меняется. Теперь от него веет фатализмом и скорбью от того, что человек всегда властвует человеком неправедно, порождая насилие, отвергая доброту и порядочность. Продажные суды и подлецы у власти уже не бичуются, а показываются в качестве данности. Праведники обречены на страдание, а мудрость – лишь томление духа. Такой правдивый и сострадательный Соломон, проповедник, подталкивающий читателя к тому, чтобы идея отказа от всего мирского зародилась в уме сама по себе, – намного ближе и полезнее для вдумчивого современного читателя.

Характерно, что самая последняя приписка этой книги принадлежит не автору, а древнему редактору. Он отметил, что нужно бояться Бога и заповедей Его. Автор-проповедник же решительно ничего такого не говорил, но лишь признал очевидное:

«Во многой мудрости много печали;

И кто умножает познания, умножает скорбь».

Выставка «Великие учителя человечества» в ЭТНОМИРе

Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

Экcпозиция расположена на втором и третьем этажах Культурного центра Индии. Она включает в себя свыше 100 экспонатов, это величайшее собрание бюстов мудрецов всех времён и народов, которые оставили миру самое ценное наследие — знания, указали и на собственном примере продемонстрировали пути духовного развития. Изучая труды, научные открытия, философские трактаты этих учителей, мы приходим к пониманию, что в основе базовой системы ценностей лежит единый фундамент: единство религий, единство народов и единство человека и природы. Около каждого бюста на выставке расположена информационная табличка с коротким рассказом об основных заслугах Учителя перед человечеством, с указанием знаковых дат и перечнем его трудов. Экспозиция всегда открыта для самостоятельного изучения.

Определение притчи Мерриам-Вебстер

номинал | \ ˈPer-ə-bəl , Pa-rə- \ : обычно короткий вымышленный рассказ, иллюстрирующий моральное отношение или религиозный принцип. Библейская притча о добром самарянине также : нечто (например, новость или серию реальных событий), уподобляемое притче в качестве поучительного примера или урока.

В некотором смысле его жизнь — это притча о разрушающем влиянии огромного богатства, поскольку он всегда предполагал, что все гонятся за его деньгами и хотят его обмануть.- Гэвин Стэмп К лету 2014 года к спонсорам присоединились 380 членов Палаты представителей и 74 сенатора…. Закон ABLE стал силой. Тем не менее, если судить по притче о том, как работает Вашингтон, законопроект еще предстоит пройти долгий путь. — Гейл Рассел Чеддок

Библейская притча о добром самарянине также : нечто (например, новость или серию реальных событий), уподобляемое притче в качестве поучительного примера или урока.

В некотором смысле его жизнь — это притча о разрушающем влиянии огромного богатства, поскольку он всегда предполагал, что все гонятся за его деньгами и хотят его обмануть.- Гэвин Стэмп К лету 2014 года к спонсорам присоединились 380 членов Палаты представителей и 74 сенатора…. Закон ABLE стал силой. Тем не менее, если судить по притче о том, как работает Вашингтон, законопроект еще предстоит пройти долгий путь. — Гейл Рассел Чеддок

Что такое притча? Узнайте, почему Иисуса учит притчами

Притча (произносится как PAIR uh bul ) — это сравнение двух вещей, часто осуществляемое через рассказ, имеющий два значения. Другое название притчи — аллегория.

Другое название притчи — аллегория.

Иисус Христос большую часть своего учения использовал притчами. Рассказывание историй о знакомых персонажах и действиях было излюбленным способом древних раввинов удерживать внимание аудитории, демонстрируя важный моральный момент.

Притчи встречаются как в Ветхом, так и в Новом Завете, но их легче узнать в служении Иисуса. После того, как многие отвергли его как Мессию, Иисус обратился к притчам, объясняя своим ученикам в Матфея 13: 10-17, что те, кто искали Бога, поймут более глубокий смысл, в то время как истина будет скрыта от неверующих.Иисус использовал земные истории, чтобы учить небесным истинам, но понять их могли только те, кто искал истину.

Характеристики притчи

Притчи обычно краткие и симметричные. Очки представлены двумя или тройками с использованием экономии слов. Ненужные детали опущены.

Обстановка в рассказе взята из обычной жизни. Образы речи распространены и используются в контексте для простоты понимания. Например, беседа о пастыре и его овцах заставит слушателей задуматься о Боге и его народе из-за ссылок на эти изображения в Ветхом Завете.

Например, беседа о пастыре и его овцах заставит слушателей задуматься о Боге и его народе из-за ссылок на эти изображения в Ветхом Завете.

Притчи часто включают элементы удивления и преувеличения. Их преподают в такой интересной и убедительной манере, что слушатель не может избежать истины в этом.

Притчи просят слушателей вынести суждения о событиях рассказа. В результате слушатели должны делать аналогичные суждения в своей жизни. Они заставляют слушателя принять решение или прийти к моменту истины.

Обычно притчи не оставляют места для серых областей. Слушатель вынужден видеть правду в конкретных, а не абстрактных картинках.

Притчи Иисуса

Мастер обучения притчами, Иисус сказал притчами около 35 процентов записанных им слов. Согласно Библейскому словарю Тиндаля , притчи Христа были больше, чем иллюстрацией его проповеди, они были в значительной степени Его проповедью. Ученые описали притчи Иисуса не только как простые истории, но и как «произведения искусства» и как «оружие войны».

Цель притч в учении Иисуса Христа заключалась в том, чтобы сосредоточить слушателя на Боге и Его Царстве.Эти истории раскрывают характер Бога: какой он, как работает и чего ожидает от своих последователей.

Большинство ученых согласны с тем, что в Евангелиях есть как минимум 33 притчи. Иисус вводил многие из этих притч с вопросом. Например, в притче о горчичном семени Иисус ответил на вопрос: «Каково Царство Божье?»

Одна из самых известных притч Христа в Библии — это история о блудном сыне в Луки 15: 11-32. Эта история тесно связана с притчами о потерянной овце и потерянной монете.Каждый из этих рассказов фокусируется на отношениях с Богом, демонстрируя, что значит быть потерянным, и как небо радостно празднует, когда заблудшие найдены. Они также рисуют яркую картину любящего сердца Бога Отца к заблудшим душам.

Еще одна известная притча — это рассказ о добром самарянине в Луки 10: 25-37. В этой притче Иисус Христос учил своих последователей любить изгоев мира и показал, что любовь должна преодолевать предрассудки.

В нескольких притчах Христа говорится о том, как подготовиться к концу времен.Притча о десяти девственницах подчеркивает тот факт, что последователи Иисуса всегда должны быть начеку и готовы к его возвращению. Притча о талантах дает практическое руководство о том, как жить в готовности к этому дню.

Как правило, персонажи притч Иисуса оставались безымянными, что давало его слушателям более широкое применение. Притча о богатом и Лазаре в Луки 16: 19-31 — единственная, в которой он использовал собственное имя.

Одна из самых ярких черт притч Иисуса — это то, как они раскрывают природу Бога.Они вовлекают слушателей и читателей в реальную и интимную встречу с живым Богом, который есть Пастырь, Царь, Отец, Спаситель и многие другие.

Источники:

- Элвелл, У. А., & Комфорт, П. У. (2001). В Библейском словаре Тиндейла (стр. 989). Уитон, Иллинойс: Издательство Tyndale House.

- Сил, Д.

(2016). Притча. В J. D. Barry, D. Bomar, D. R. Brown, R. Klippenstein, D. Mangum, C. Sinclair Wolcott, W. Widder (Eds.), Библейский словарь Лексхэма. Беллингем, Вашингтон: Lexham Press.

(2016). Притча. В J. D. Barry, D. Bomar, D. R. Brown, R. Klippenstein, D. Mangum, C. Sinclair Wolcott, W. Widder (Eds.), Библейский словарь Лексхэма. Беллингем, Вашингтон: Lexham Press.

Определение значения притчи (Что такое притча и как она интерпретируется?)

На этой странице дается четкое и краткое определение слова «притча», за которым следует объяснение природы и толкования притч.

1 Что означает «притча»?

Определение «притчи»

«Притча» — это иллюстративный рассказ, в котором знакомая идея противопоставляется незнакомой идее таким образом, что сравнение помогает людям лучше понять понимание незнакомой идеи.Рассказывается простая история, определенные черты которой на аналогичны или параллельны пунктам или принципам, которые вы хотите понять. Например, слепой пытался направить другого слепого, и они оба упали в канаву. Это показывает, что, хотя человек не исправляет свои собственные недостатки, он не может помочь другим исправить их (ср. От Луки 6: 39 и далее).

От Луки 6: 39 и далее).

Слово «притча» происходит от греческого слова παραβολη (параболе). На греческом языке параграф означает «рядом», а балл означает бросать или бросать.Итак, притча , в самом простом смысле, означает, что нужно сопоставить с . Слово «притча» в его более развитом смысле все еще сохраняет это основное значение.

2 Как действует притча?

Библейский пример притчи — та, которую Пророк Нафан рассказал царю Давиду. Эта притча позволяет нам увидеть в действии описанный выше процесс. Пророк Нафан использовал притчу, чтобы пробудить Давида к греху, который он совершил в отношении Вирсавии (2 Царств 12: 1-15).

Давид, бывший пастух, без труда увидел несправедливость, причиненную бедному человеку, лишившемуся своего любимого ягненка, богатым и могущественным человеком. Он очень рассердился на это и хотел наказать человека, совершившего несправедливость. Тогда Натан просто сказал Давиду: « Ты — человек!». Затем Дэвид понял, что эта история иллюстрирует его собственный акт несправедливости. Аналогия была настолько сильной, что Давид сразу же увидел свой грех. Его гнев на несправедливые поступки другого человека превратился в стыд и раскаяние по отношению к его собственным.

Затем Дэвид понял, что эта история иллюстрирует его собственный акт несправедливости. Аналогия была настолько сильной, что Давид сразу же увидел свой грех. Его гнев на несправедливые поступки другого человека превратился в стыд и раскаяние по отношению к его собственным.

Как и Нафан, Иисус был Учителем притч и часто использовал притчи, чтобы указать на грехи людей.

3 Как истолковывают притчу?

Иисус был художником, рассказывающим притчи. Он рисовал яркие словесные картинки, чтобы драматизировать свое учение. Иисус рассказывал свои притчи таким образом, чтобы их было легко визуализировать и, таким образом, запомнить.

Понимание притчи.

Важно понимать, что в притче есть определенные черты, которые несут в себе мораль или смысл.Другие детали нужны просто для того, чтобы сделать рассказ ярким, запоминающимся и законченным в сознании слушателя. Мы должны толковать притчи в соответствии с простыми принципами, которым они призваны учить. Сам Иисус подает нам образец для толкования, когда он интерпретирует некоторые из своих притч таким простым способом.

Сам Иисус подает нам образец для толкования, когда он интерпретирует некоторые из своих притч таким простым способом.