Добродетели и Пороки. Краткое содержание сказки Салтыкова-Щедрина

Очень кратко: Добродетели и Пороки долго враждовали. В роли примирителя выступило Лицемерие — порождение Смирения и Любострастия. С его помощью Пороки и Добродетели стали притворяться своей противоположностью.

Добродетели издавна завидовали Порокам, потому что те умели ловко устраивать свои дела, ходили в красивых одеждах и всегда были сыты. Хотя Добродетели и сами частенько обстряпывали дела не самым честным образом, но держали это в тайне. Пороки же были не против попасть в азбуки и хрестоматии, как Добродетели, и быть примером для подражания.

Вражда началась с того, что Порок пошёл по свету щеголять, а Добродетели за ним не поспели. Огорчившись, они стали ругать Пороки на всех перекрёстках, но прохожие лишь отмахивались от плохо одетых Добродетелей. Обращались и к городовым, но тоже не помогло. Тогда Добродетели стали пугать Пороки каторгой. Но те не испугались, так как им каторга грозила лишь теоретически, а Добродетели находились на ней постоянно.

Реклама

Вражда становилась всё сильнее. Бывали и драки, и Пороки всегда побеждали. Однажды во время такой драки мимо проходил Иванушка-Дурачок.

👱🏻

- Иванушка-Дурачок

- — прохожий, шёл в казначейство по делам.

Он обратил внимание, что раньше и Пороки, и Добродетели были нейтральными свойствами человека.

Глупые вы, глупые! из-за чего только вы друг друга увечите! ведь первоначально-то вы все одинаково свойствами были, а это уж потом, от безалаберности да от каверзы людской, добродетели да пороки пошли.

Бойцы задумались. Правда, думали в основном Добродетели, а Пороки по делам отправились. В итоге решили, что раз написано столько книг, в которых говорится о разделении человеческих качеств на Пороки и Добродетели, то отказываться от такой классификации нельзя. Вместо этого нужно найти компромисс, тем более что и Пороки, которым порой приходилось несладко из-за дурной репутации, тоже были не против помириться.

Стали Добродетели искать средство, которое порок в добродетель может превратить, и наоборот, и нашли Умеренность и Аккуратность, которые вроде и жили скромно на отшибе, но торговали потихоньку вином и тайно принимали у себя Пороки. Но Порокам не понравились претенденты, слишком податливые и непредставительные. В знак протеста Пороки всю ночь провели в трактире, предаваясь излишествам и непотребствам.

Тогда Добродетели выдвинули на роль примирителя недавно появившееся в их лагере Лицемерие, и с его помощью противникам наконец удалось наладить отношения. Говорили, что Лицемерие произошло от отношений Смирения и Любострастия и воспитывалось в пансионе, где и выучилось всем необходимым для примирения Пороков и Добродетелей умениям, в частности, притворяться то порочным, то добродетельным качеством человека.

Реклама

Добродетели поручили Лицемерию ходить по всем делам к Порокам и заверили это право у нотариуса. И отправилось Лицемерие просить прощения у Пороков. Те поразились подлости нового качества.

Соглашение было заключено и мир установлен. С тех пор с помощью Лицемерия любые Пороки или Добродетели могли прикинуться своей противоположностью. А Иванушка-Дурачок так и не понял, почему они не захотели быть просто свойствами.

Пересказала Мария Луговая. За основу пересказа взято издание сказки из собрания сочинений в 20 томах (М.: Худож. лит., 1974). Нашли ошибку? Пожалуйста, отредактируйте этот пересказ в Народном Брифли.

Представления о добродетелях и пороках в «Бхагавадгите» Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

ЭТИКА

УДК 17 (061) (34)

Е. А. Земляная

Представления о добродетелях и пороках в «Бхагавадгите»

В статье исследуются представления о добродетелях и пороках и выявляется их роль в общем этическом учении поэмы. Приводятся возможные классификации добродетелей и пороков, указывается связь между добродетелью и долгом, анализируется концепция гун и зависимость всего существующего от гунной природы.

The article presents the notions of virtue and vice and their role in the theory of “Bhagavadgita” ethics. It also gives possible classifications of virtues and vices, shows the connection of virtues and duty, and analyzes the conception of gunas and the dependence of the existing world on gunas.

Ключевые слова: добродетель, порок, классификация, долг, гуны, высшее благо.

Key words: virtue, vice, classification, duty, gunas, highest good.

Учение о добродетелях и пороках является одним из важнейших в этике «Бхагавадгиты». Добродетели можно рассматривать как особые свойства характера человека, которые формируют его в качестве моральной личности, соответственно пороки — противоположные им свойства. Цель настоящей статьи — анализ представлений о добродетелях, способных обеспечить индивиду достижение высшего блага согласно «Бхагавадгите», исследование описаний пороков, а также выявление роли добродетелей и пороков в общем этическом учении поэмы. Необходимо отметить, что в «Бхагавадгите» мы не найдем термина «добродетель». Однако в поэме встречаются подробные описания характеров, положительных и отрицательных качеств индивида, его склонностей и предрасположенностей, которые в европейской традиции соотносятся с понятиями «добродетель» и «порок».

Однако в поэме встречаются подробные описания характеров, положительных и отрицательных качеств индивида, его склонностей и предрасположенностей, которые в европейской традиции соотносятся с понятиями «добродетель» и «порок».

В текстах индийской философии и литературы признается необходимость духовного самосовершенствования человека. В частности, в «Бхагавадгите» приводится достаточно обширный список добродетелей, которыми необходимо обладать человеку, стремящемуся к высшей цели. К таким положительным качествам относятся:

«Нрав негордый и нелицемерный, неврежденье, терпенье, честность, чистота, почитание гуру, также твердость, себя обузданье, отрешенность от

внешних предметов, в себе самости устраненье, созерцанье умом поро-

ков, боли, старости, родов и смерти, непривязанность, неустремленность к сыновьям, жене, дому, богатству, постоянная ровность сознанья в обре-тенье благого иль злого, пребывание в уединенье, отвращение к сборищам шумным и всем сердцем Меня [Кришну — Е. А.] почитанье, порожденное практикой йоги, в знанье атмана — непрерывность, устремленность к познанью сути…» [XIII. 7-11]1.

А.] почитанье, порожденное практикой йоги, в знанье атмана — непрерывность, устремленность к познанью сути…» [XIII. 7-11]1.

В главе X поэмы Кришна указывает, что он является источником различных качеств и состояний:

«Мудрость, знание, здравый рассудок, терпеливость, воздержанность, правда, радость, боль, безмятежность, рожденье, страх, бесстрашие и умиранье, неврежденье, покой, довольство, щедрость, тапас, бесславие, слава — от Меня лишь все разнообразье состояний существ происходит» [X. 4-5].

В главе XVI Кришна называет Арджуне качества людей с божественной природой. К ним относятся:

«Чистота гуны саттва, бесстрашье, пребывание в йоге знанья, щедрость, жертва, умеренность, тапас, прямота, повторение Веды, неврежденье, правдивость, безгневность, краткость речи, покой, отрешенность, к тварям доброе сердце, нежадность, кротость, несуетливость, стыдливость, чистота, сила, твердость, терпенье, дружелюбие, негорделивость — кто рожден для божественной доли, эти качества соединяет» [XVI. 1-3].

1-3].

Все добродетельные качества, приведенные выше, можно классифицировать по различным признакам. Так, Бина Гупта в статье «Бхага-вадгита как этика долга и этика добродетели», ссылаясь на комментарий Ватсьяяны к «Ньяя-сутрам», указывает на следующую возможную классификацию добродетелей: добродетели тела, речи и ума [7, с. 150]. Так, к добродетелям, которые проявляются через тело, можно отнести следующие человеческие качества: воздержанность, неврежденье, негордели-вость, сила, щедрость, благотворительность. Добродетели, инструментом для которых служит речь, — это правдивость, краткость речи, искренность, негневливость. К третьей группе добродетелей, выражающихся через мысль, можно отнести: самообладание, воздержанность, отрешенность от внешних предметов, чистоту жизни, несуетливость, бесстрашье, сострадание к живым существам, кротость, терпение, стыдливость, мягкость, скромность, твердость, милосердие, постоянство в йоге знания, дружелюбие [10, р. 386].

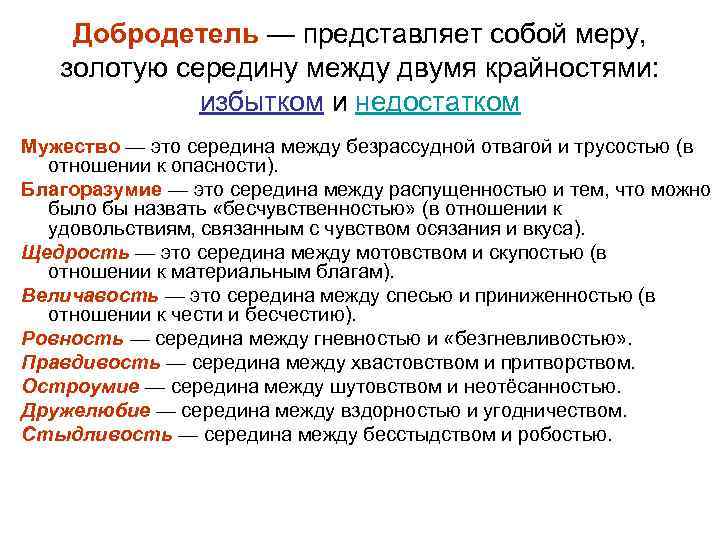

Аристотелевское разделение добродетелей на нравственные (этические) и мыслительные (дианоэтические) [1, с. 24] также применимо к возможной классификации их по «Бхагавадгите». К нравственным (или

24] также применимо к возможной классификации их по «Бхагавадгите». К нравственным (или

1 Здесь и далее перевод В.С. Семенцова [2]. Цитирование шлок поэмы производится в следующем порядке: римская цифра указывает на главу из «Бхагавадгиты», арабская — на соответствующий стих внутри главы.

этическим), которые, согласно Аристотелю, рождаются привычкой (щедрость, благоразумие), можно отнести, например, скромность, милосердие, сострадание к живым существам, свободу от зависти и гордыни, щедрость, кротость. Мыслительными добродетелями, которые культивируются при помощи обучения, упражнения (мудрость, сообразительность, рассудительность, по Аристотелю), можно назвать, например, самообладание, отрешенность от внешних предметов. Необходимо обратить внимание на то, что приведенные классификации имеют условный характер и необходимы для того, чтобы лучше раскрыть тему добродетелей «Бхагавадгиты», которая играет существенную роль при исследовании этического учения поэмы.

Все добродетели могут быть также классифицированы в зависимости от того, на кого они главным образом ориентированы. Согласно Бина Гупте, это «добродетели по отношение к себе», «добродетели по отношению к другим» [10, р. 386]. Другими словами, есть добродетели индивидуальные и социальные. К первой группе можно отнести, например, кротость, самоотречение, простоту жизни, решимость, стойкость, самоконтроль, бесстрашие, искренность и т. п. Во вторую группу следует поместить следующие качества: прощение, сострадание к живым

Согласно Бина Гупте, это «добродетели по отношение к себе», «добродетели по отношению к другим» [10, р. 386]. Другими словами, есть добродетели индивидуальные и социальные. К первой группе можно отнести, например, кротость, самоотречение, простоту жизни, решимость, стойкость, самоконтроль, бесстрашие, искренность и т. п. Во вторую группу следует поместить следующие качества: прощение, сострадание к живым

существам, негневливость, негорделивость, дружелюбие, терпимость, милосердие и т. п.

Важно отметить, что учение о добродетелях «Бхагавадгиты» необходимо рассматривать в контексте традиции индуизма в целом. Так называемые социальные добродетели, которые связывают индивида с другими членами общества, для поэмы имеют первостепенное значение. Добродетель обретает свое значение только в процессе жизни в обществе, взаимодействия с другими индивидами. Например, как отмечает А. Гхош, «для ария отрешенность от своего «я» есть врожденная привычка, которой проникнуто все его существо: он всегда ставит выше своих собственных интересов интересы семьи, клана, общества, человечества, интересы Бога» [4, с. 125]. Человек не выделяет себя из сообщества себе подобных, основу его отношений с людьми составляет доброжелательность. Эта идея созвучна словам С. Вивекананды, который считает, что человек должен видеть в Другом Бога, т. е. относиться к нему, как к Богу, с таким же почтением и уважением, не желая при этом получить какую-либо выгоду для себя [3, с. 125]. Р.Н. Дандекар в своих статьях, посвященных индуизму, также отмечает, что «общество в целом может правильно функционировать только на основе принципа этической взаимозависимости его отдельных составляющих», в связи с этим «каждый индивидуум должен ощущать себя существенной и неотъемлемой частью общества и обязан делать все, чтобы оно крепло, сохранялось и развивалось» [5, с. 187]. Об этом же свидетельствует и В.В. Джонстон в «Очерке Бхагавадгиты»: «Первобытный человек считал своим долгом добиваться только того, в чем была польза всего рода, как нераздельной

125]. Человек не выделяет себя из сообщества себе подобных, основу его отношений с людьми составляет доброжелательность. Эта идея созвучна словам С. Вивекананды, который считает, что человек должен видеть в Другом Бога, т. е. относиться к нему, как к Богу, с таким же почтением и уважением, не желая при этом получить какую-либо выгоду для себя [3, с. 125]. Р.Н. Дандекар в своих статьях, посвященных индуизму, также отмечает, что «общество в целом может правильно функционировать только на основе принципа этической взаимозависимости его отдельных составляющих», в связи с этим «каждый индивидуум должен ощущать себя существенной и неотъемлемой частью общества и обязан делать все, чтобы оно крепло, сохранялось и развивалось» [5, с. 187]. Об этом же свидетельствует и В.В. Джонстон в «Очерке Бхагавадгиты»: «Первобытный человек считал своим долгом добиваться только того, в чем была польза всего рода, как нераздельной

единицы» [6, с. 191]. Как видно, все это созвучно идеям «Бхагавадгиты»: поведение является добродетельным тогда, когда мы выходим за пределы своей ограниченной природы, преодолеваем эгоизм, определяем себя связанными с окружающим миром, контролируем свои чувства, желания, поступаем целомудренно.

Говоря о социальных добродетелях, не стоит думать, что мы имеем дело с полным самоотречением, иными словами, здесь не стоит преувеличивать момент альтруизма [9, с. 35]. И хотя, на первый взгляд, кажется, что такие качества человека, как сострадание к существам, нежадность, кротость, самоотречение свидетельствуют об альтруизме, на самом деле они являются доказательством преодоления человеком оппозиции Я — Другой. Высшая цель, согласно индийской мудрости, лежит по ту сторону добра и зла, находится по ту сторону морали.

Добродетели различаются в зависимости от того, к какой социальной группе (касте, варне) принадлежит человек.

«Чистота, успокоенность, тапас, обузданье, терпенье, нелживость, вера, знанье, житейская мудрость — вот достоинства брахманов, Партха (Обращение Кришны к Арджуне — Е.А.]. Сила, твердость, смекалка, доблесть, неспособность в бою к отступленью, прирожденная щедрость, властность

— это признаки кшатриев, Партха. Земледелие и торговля, разведенье скота — вайшьи дело. Все, что связано с услуженьем, то природе шудр подобает» [XVIII. 42-44].

Все, что связано с услуженьем, то природе шудр подобает» [XVIII. 42-44].

В данном случае добродетели напрямую связаны с долгом. Именно благодаря особым свойствам характера индивид имеет возможность исполнять свои обязанности более совершенно.

Для достижения высшего блага недостаточно культивировать добродетели, необходимо еще и поступать добродетельно. Здесь мы обращаемся к призыву Кришны действовать, действовать незаинтересованно, исполняя действие как долг (дхарму).

Необходимо подчеркнуть, что исполнение долга есть первейшая обязанность человека и важнейшая добродетель. Незаинтересованность в действии, непривязанность к его плодам, совершение действия в качестве жертвоприношения подразумевают исполнение долга. Каждый индивидуум должен исполнять свой долг, свою дхарму и следовать тем предписаниям, которые диктуются данной ему дхармой. Однако понятие долга в индуизме и понятие долга в европейской философии несколько отличаются друг от друга. Для западной этики характерно наличие некоего первоочередного принципа, из которого можно вывести все остальные моральные категории и на основании которого будет базироваться поведение и поступки индивида. Если в западной традиции поведение человека производно от нравственных первопричин, то в индуистской традиции дхарма представляет собой набор требований на уровне нескольких поколений, которые служили залогом социальной

Если в западной традиции поведение человека производно от нравственных первопричин, то в индуистской традиции дхарма представляет собой набор требований на уровне нескольких поколений, которые служили залогом социальной

сплоченности. Здесь не существует определенного набора дхарм, которые бы выводились из единого принципа. Правила дхармы усваиваются из писаний — единственного источника истинного знания, и в конечном счете они носят индивидуальный характер. Дхармы, соответствующие представителям разных социальных общностей, каст, подразумевают исполнение обязанностей в соответствии с предписаниями данной касты (как уже указывалось, если ты представитель касты брахманов, твой долг служить Г осподу и исполнять все религиозные предписания; если кшатриев, твой долг — воевать; вайшьев — заниматься земледелием, торговлей; шудр — служить другим). Однако данные предписания не являются универсальными и обязательными для всех, даже для представителей одного сообщества [10, р. 381]. Долг индивида обусловлен не только принадлежностью к определенному социальному классу, но также и той целью, которую преследует человек в своей жизни. Дхарма в индуистской традиции является не жестко определенным понятием, а вполне относительным. Дхарма подвержена изменениям в зависимости от времени, места и обстоятельств. Таким образом, если воспользоваться кантовской терминологией, то дхарма представляет собой гипотетический, а не категорический императив [10, р. 381].

Дхарма в индуистской традиции является не жестко определенным понятием, а вполне относительным. Дхарма подвержена изменениям в зависимости от времени, места и обстоятельств. Таким образом, если воспользоваться кантовской терминологией, то дхарма представляет собой гипотетический, а не категорический императив [10, р. 381].

Однако помимо индивидуальных дхарм, или обязанностей, соответствующих положению в обществе и индивидуальным целям индивида, существуют универсальные, или общие, обязанности, под которыми можно понимать, например, такие императивы, как «всегда говорить правду», «сострадательно относиться к живым существам», «быть милосердным, свободным от гордыни и зависти». Необходимо всегда помнить о необходимости поддержки общества как единого целого, ради чего должны выполняться обязанности, соответствующие касте, а также те универсальные заповеди, которые не зависят от положения в обществе, а определяются необходимостью нравственного отношения к другим людям.

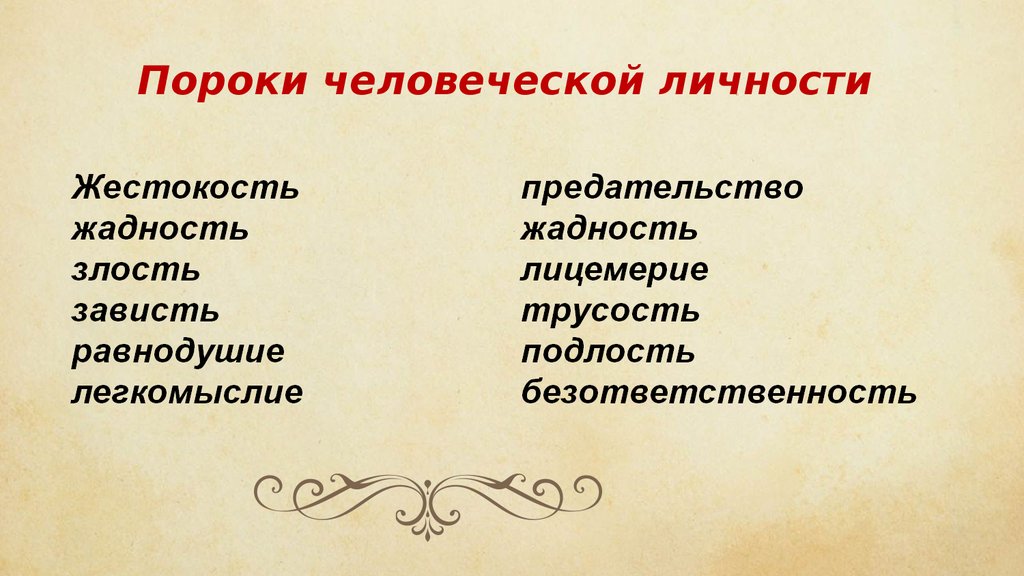

Для описания противоположности добродетели — порока Кришна приводит Арджуне характеристику человека с асурической (демонической) природой. «Лицемерье, заносчивость, наглость, в сочетании с грубостью злоба, заблужденье — все это бывает у рожденного к доле асуров» [XVI. 4]. Божественные качества способствуют достижению человеком освобождения, а демонические приводят к рабству. Люди с демонической природой, культивирующие в себе пороки, лишены истинного знания. «Ни деяний, ни воздержанья люди-демоны смысла не знают; не бывает ни чистоты в них, ни правдивости, ни добронравья» [XVI. 7]. В них отсутствует чистота, правдивость, они губят себя и разрушают Вселенную. Их высокомерие, грубость, похоть, желание мирских благ имеют своим источником неведение. Такие люди уверены, что высшая цель существования — удовлетворение собственных желаний и получение выгоды от деятельности. Порочные люди завистливы и жестоки, они мнят

«Лицемерье, заносчивость, наглость, в сочетании с грубостью злоба, заблужденье — все это бывает у рожденного к доле асуров» [XVI. 4]. Божественные качества способствуют достижению человеком освобождения, а демонические приводят к рабству. Люди с демонической природой, культивирующие в себе пороки, лишены истинного знания. «Ни деяний, ни воздержанья люди-демоны смысла не знают; не бывает ни чистоты в них, ни правдивости, ни добронравья» [XVI. 7]. В них отсутствует чистота, правдивость, они губят себя и разрушают Вселенную. Их высокомерие, грубость, похоть, желание мирских благ имеют своим источником неведение. Такие люди уверены, что высшая цель существования — удовлетворение собственных желаний и получение выгоды от деятельности. Порочные люди завистливы и жестоки, они мнят

себя деятелями, источниками всех состояний: «»Я богат! Я высок рожденьем! Кто еще здесь со мной сравнится? Жертвы жертвуя, стану я славен!» — восклицают безумцы хором» [XVI. 15]. Люди с демонической природой совершают жертвоприношения, не следуя предписаниям, мнят себя дарителями и объектами даров. Три главных вида порока называет Кришна Арджуне, которые приводят человека в ад: вожделение, злоба, а также жадность [XVI. 21]. Для преодоления асурической природы человеку необходимо развивать в себе хорошие мысли и стремиться к истинному знанию. Благие помыслы являются непременным качеством добродетельного человека, ибо они являются основанием благих поступков [11, с. 668]. Мысли и дела взаимосвязаны между собой, поэтому так важно, чтобы они находились в гармоничном отношении друг к другу.

Три главных вида порока называет Кришна Арджуне, которые приводят человека в ад: вожделение, злоба, а также жадность [XVI. 21]. Для преодоления асурической природы человеку необходимо развивать в себе хорошие мысли и стремиться к истинному знанию. Благие помыслы являются непременным качеством добродетельного человека, ибо они являются основанием благих поступков [11, с. 668]. Мысли и дела взаимосвязаны между собой, поэтому так важно, чтобы они находились в гармоничном отношении друг к другу.

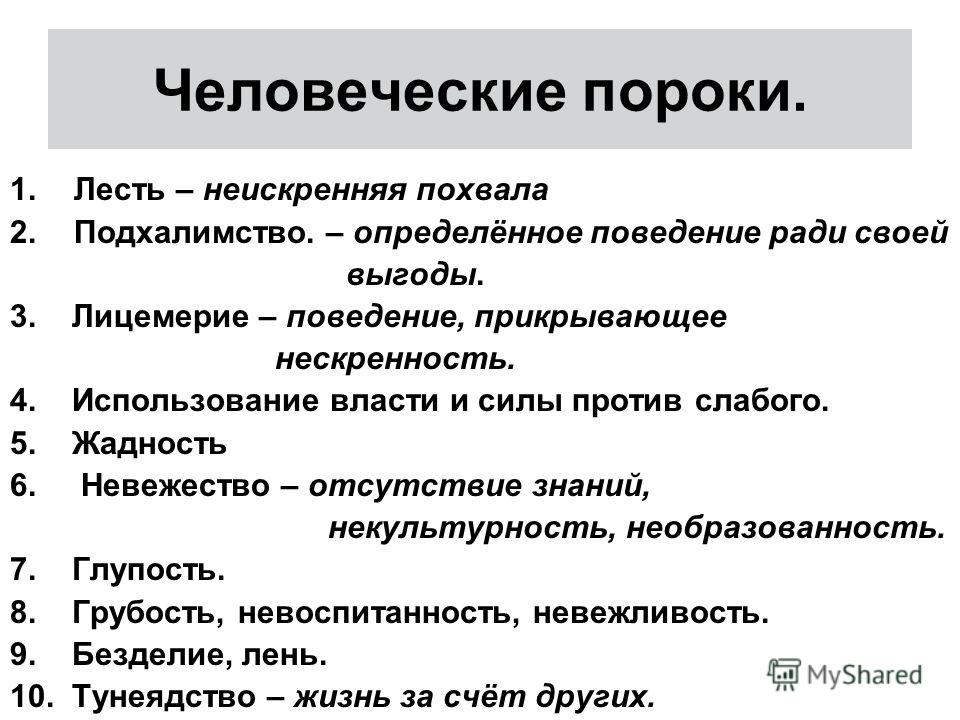

Опираясь на главу XVI «Бхагавадгиты», можно составить основной перечень пороков, в который входят: бездействие, вожделение, гневливость, горделивость, грубость, жадность, заносчивость, злоба, заблуждение, лицемерие, наглость, невоздержанность, ненависть, отсутствие чистоты, отсутствие правдивости, отсутствие добронравия, похотливость, самомненье, себялюбие, страсть, стремление к богатству, стремление к удовлетворению желаний, стремление к удовольствиям, упрямство.

Классификации, которые применимы к добродетелям, можно попробовать использовать и для пороков. Например, взяв за основу разделение добродетелей на добродетели тела, ума и речи, можно выделить и соответствующие группы пороков:

Например, взяв за основу разделение добродетелей на добродетели тела, ума и речи, можно выделить и соответствующие группы пороков:

• пороки тела: бездеятельность, вожделение, невоздержанность, похотливость, страсть, стремление к богатству, удовольствиям, стремление к удовлетворению желаний;

• пороки ума: гнев, горделивость, злоба, заблуждение, наглость, ненависть, отсутствие чистоты, правдивости и добронравия, самомненье, себялюбие, упрямство;

• пороки речи: грубость, заносчивость, лицемерие.

Развитие в человеке пороков основано на незнании. Стремление к материальным благам, к обладанию земными объектами, удовлетворению плотских желаний связано с неведением относительно временности, конечности существования вещей. Все материальное конечно. Понимание этого факта создает предпосылки для культивирования противоположных порокам качеств в субъекте, а именно добродетелей. Знание и незнание служат отправными точками для добродетелей и пороков соответственно. Источником и того, и другого является Кришна. Однако каким путем следовать, какие качества развивать — все это зависит от индивидуальной человеческой воли. Пороки, так же, как и добродетели, не являются врожденными, а приобретаются на основании опыта и привычки.

Однако каким путем следовать, какие качества развивать — все это зависит от индивидуальной человеческой воли. Пороки, так же, как и добродетели, не являются врожденными, а приобретаются на основании опыта и привычки.

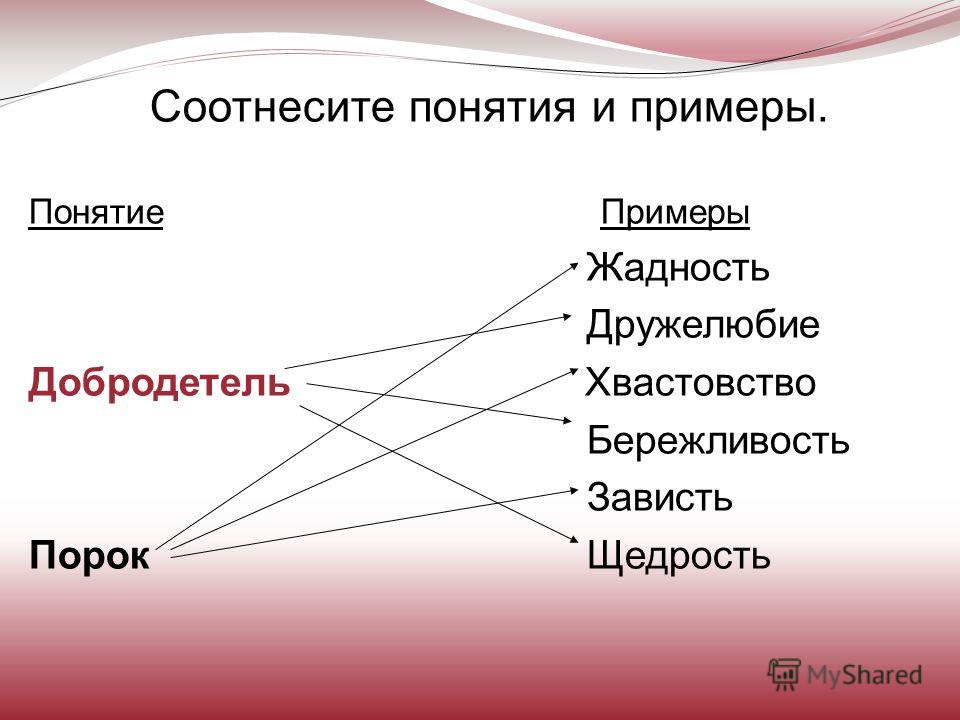

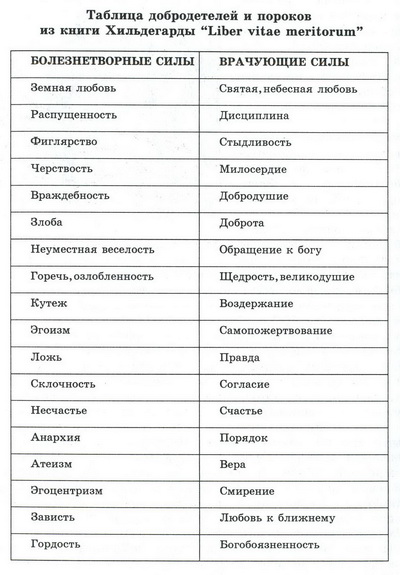

Можно сопоставить добродетели и пороки «Бхагавадгиты» и увидеть их взаимосвязь. При составлении за основу были взяты пороки, выявленные в процессе анализа поэмы, и подобраны соответствующие противоположные качества — добродетели со ссылками на примеры употребления данных качеств в тексте поэмы: бездействие [II. 47] — деятельность [II.47, IV.18]; стремление к плодам деятельности [II. 49] — отсутствие этого стремления [II. 47]; вожделение [II. 62, XVI. 21] -воздержанность [X. 4]; гневливость [II. 62] — безгневность [XVI. 2]; горделивость [XVI. 10] — негорделивость [XVI. 3]; грубость [XVI. 4] — к тварям доброе сердце [XVI. 2]; жадность [XVI. 21] — щедрость [XVI. 5]; заносчивость [XVI. 4] — кротость [XVI. 2]; злоба [XVI. 21] — к тварям доброе сердце [XVI. 2]; заблуждение [XVI. 4] — мудрость, знание [X. 4]; лицемерие [XVI. 4] — нелицемерие [XIII. 7]; наглость [XVI. 10] — стыдливость, кротость [XVI. 2]; невоздержанность [XVI. 13] — воздержанность, терпение, покой [XVI. 2-3]; ненависть [XVI. 18] — сострадание и любовь к живым существам, неврежденье, дружелюбие [XVI. 2-3]; отсутствие чистоты [XVI. 7] — чистота [XVI. 3, XVIII. 42]; отсутствие правдивости [XVI. 7] — правдивость [X. 4]; отсутствие добронравия [XVI. 7] — добронравие [XVI. 2]; похотливость [XVI. 11] — стойкость, твердость [XIII. 9, XVIII. 43]; привязанность к объектам чувств [II. 62] — непривязанность к объектам чувств [II. 56-58, II. 68]; самомненье [XVI. 17] — отсутствие эгоизма [XIII. 8, XVIII. 49]; себялюбие [XVI. 18] — отсутствие эгоизма [XIII. 8, XVIII. 49]; страсть [XVI. 18] — отрешенность, непривязанность [XVI. 2, XVIII. 51-53]; стремление к богатству [XVI. 12] — отрешенность, непривязанность [XVI. 2, XVIII. 51-53]; стремление к удовлетворению желаний [XVI. 10] — отрешенность, непривязанность [XVI.

4] — мудрость, знание [X. 4]; лицемерие [XVI. 4] — нелицемерие [XIII. 7]; наглость [XVI. 10] — стыдливость, кротость [XVI. 2]; невоздержанность [XVI. 13] — воздержанность, терпение, покой [XVI. 2-3]; ненависть [XVI. 18] — сострадание и любовь к живым существам, неврежденье, дружелюбие [XVI. 2-3]; отсутствие чистоты [XVI. 7] — чистота [XVI. 3, XVIII. 42]; отсутствие правдивости [XVI. 7] — правдивость [X. 4]; отсутствие добронравия [XVI. 7] — добронравие [XVI. 2]; похотливость [XVI. 11] — стойкость, твердость [XIII. 9, XVIII. 43]; привязанность к объектам чувств [II. 62] — непривязанность к объектам чувств [II. 56-58, II. 68]; самомненье [XVI. 17] — отсутствие эгоизма [XIII. 8, XVIII. 49]; себялюбие [XVI. 18] — отсутствие эгоизма [XIII. 8, XVIII. 49]; страсть [XVI. 18] — отрешенность, непривязанность [XVI. 2, XVIII. 51-53]; стремление к богатству [XVI. 12] — отрешенность, непривязанность [XVI. 2, XVIII. 51-53]; стремление к удовлетворению желаний [XVI. 10] — отрешенность, непривязанность [XVI. 2, XVIII. 5153]; стремление к удовольствиям [XVI. 11] — отрешенность, непривязанность [XVI. 2, XVIII. 51-53]; упрямство [XVI. 17] — мягкость [XVI. 2].

2, XVIII. 5153]; стремление к удовольствиям [XVI. 11] — отрешенность, непривязанность [XVI. 2, XVIII. 51-53]; упрямство [XVI. 17] — мягкость [XVI. 2].

Как видно из приведенных соотношений, добродетели и пороки являются зеркальным отражением друг друга. При этом первые приводят человека к достижению высшего блага, а вторые губят его и открывают перед ним врата ада. В качестве главной добродетели Бина Гупта называет «саматвам», что в переводе с санскрита может означать отрешенность, незаинтересованность, непривязанность, равное ко всему отношение [10, p. 387]. Если же выделять главный порок, то это может быть страсть или необузданные стремления к удовлетворению желаний и удовольствиям. Ведь отсюда берут свое начало злоба, ненависть, жадность, грубость и т. п.

Необходимо обратить внимание, что добродетель, так же как и ее противоположность — порок, имеет место в данном несовершенном мире. Всякая оппозиция, будь то добро — зло, моральное — неморальное, совершенное — несовершенное, добродетельное — порочное, есть иллюзия, майя. Подобная двойственность не является данностью, она не предопределена и представляет собой следствие человеческой несовершенной

Подобная двойственность не является данностью, она не предопределена и представляет собой следствие человеческой несовершенной

природы. Мудрец, знающий, достигший совершенства в йоге, приходит к осознанию того, что никаких оппозиций на самом деле не существует. Мораль имеет место лишь в несовершенном мире людей и выступает средством для достижения высшего блага. Мораль не самоценна, она не является целью самой по себе — такой вывод можно сделать из анализа этических идей «Бхагавадгиты».

Культивирование добродетелей или пороков — свободный выбор каждого человека. Это действие носит произвольный характер и зависит от индивидуальной человеческой воли. Это созвучно словам Аристотеля, который утверждал произвольность добродетельного или порочного поступка. Добродетели, согласно учению Аристотеля, не являются врожденными. Если бы это было так, то у человека отсутствовало бы стремление к самосовершенствованию. Таким образом, в каждый момент времени индивид имеет дело с выбором: он может в равной степени выбрать и добродетель, и порок. Подобная идея характерна и для учения «Бхагавадгиты». Главное — это деятельность, ведь именно в деятельности человек может проявить всю силу своих нравственных качеств.

Подобная идея характерна и для учения «Бхагавадгиты». Главное — это деятельность, ведь именно в деятельности человек может проявить всю силу своих нравственных качеств.

Наличие добродетелей — необходимая составляющая достижения высшего блага. Воспитание добродетелей по «Бхагавадгите» связано с культивированием в человеке состояния отрешенности (отказ от плодов действий, выполнение своего долга ради него самого, без желания получить награду или выгоду). В «Бхагавадгите» мы находим, что состояние отрешенности как отказ от результатов своих поступков отличается от отречения, предполагающего полный отказ от деятельности, основанной на мирских желаниях. Таким образом, «отречением является не отказ от деятельности, а отказ от привязанности к плодам этой деятельности», поскольку «освобождение или рабство определяются не деятельностью, а сознанием, с которым эта деятельность совершается» [8, с. 15]. Под отречением подразумевается возвышение над материальными благами, отрешенность же как состояние предполагает уничтожение страдания, злости, гнева, подавление в себе нечестивых желаний, стремлений. Для достижения состояния отрешенности необходимо культивировать равнодушие к прекрасному, красивому, приятному, а также к их противоположным качествам. Пребывающий в состоянии отрешенности или бесстрастия ощущает свое единение со всем сущим, не противопоставляет себя другим существам и не возвышается над ними.

Для достижения состояния отрешенности необходимо культивировать равнодушие к прекрасному, красивому, приятному, а также к их противоположным качествам. Пребывающий в состоянии отрешенности или бесстрастия ощущает свое единение со всем сущим, не противопоставляет себя другим существам и не возвышается над ними.

Достижение высшего блага требует применения определенных методов, следования особым правилам. Благо можно рассматривать как цель, а можно — и как средство. В этой связи средство достижения высшего блага, добродетель, может быть представлена в качестве блага-как-средства. Более того, можно сделать вывод о том, что сама нравственность выступает в виде блага-как-средства и является промежуточной целью, инструментом для достижения блага самого по себе.

Чтобы стать добродетельным, необходимо совершать добродетельные поступки, поскольку именно в поступках проявляется вся сила данного нравственного качества. Добродетельность приобретается за счет опыта, обучения, упражнения.

Ведение добропорядочной жизни, культивирование добродетелей способствует достижению радости, счастья, которое, согласно «Бхага-вадгите», может быть трояким в зависимости от преобладающей гуны:

— «та, что яду подобна в начале, а в конце сладка, точно нектар, рождена ясной мыслью и духом, — радость эта считается «светлой»;

— «порожденная чувственным миром, если радость в начале как нектар, а в исходе подобна яду, — эта радость считается «страстной»;

— «если ж радостью и в начале и в конце ослепляется атман, коль причины ее — сон, вялость и небрежность, — «темна» эта радость» [XVIII. 37-39].

Следует отметить, что ничто в природе не свободно от деятельности трех гун: саттвы, раджаса и тамаса. Все три гуны, или качества, состояния, которые в общем виде предстают соответственно как благость, страсть и неведение, имеют своим источником Господа, который, однако, в них не пребывает. Гуна саттва сковывает человека узами счастья и знания, раджас состоит «…из страсти, вожделенье его порождает; рад-жас вяжет деяний цепью воплощенного, о безупречный» [XIV. 7], а та-мас имеет своим источником неведение и «незнаньем, воплощенных он всех ослепляет; он их связывает, о сын Кунти, беззаботностью, сном и ленью» [XIV. 8]. В соответствии с тремя гунами в «Бхагавадгите» выделяются и троякого вида благо, добродетель, порок, деятель, правильное действие. В общем виде все эти категории являются саттвичными, когда имеется связь с предписанными обязанностями, отсутствует стремление к плодам, ум обуздан, а чувства контролируются; раджасичными, когда в основе лежит страсть, желание получить награду; тамасичными, когда фундаментом служит неведение, тупость, ложное “эго”. Однако превзойдя эти гуны, человек достигает бессмертия. В главе XIV поэмы Кришна описывает Арджуне признаки превзошедшего гуны:

7], а та-мас имеет своим источником неведение и «незнаньем, воплощенных он всех ослепляет; он их связывает, о сын Кунти, беззаботностью, сном и ленью» [XIV. 8]. В соответствии с тремя гунами в «Бхагавадгите» выделяются и троякого вида благо, добродетель, порок, деятель, правильное действие. В общем виде все эти категории являются саттвичными, когда имеется связь с предписанными обязанностями, отсутствует стремление к плодам, ум обуздан, а чувства контролируются; раджасичными, когда в основе лежит страсть, желание получить награду; тамасичными, когда фундаментом служит неведение, тупость, ложное “эго”. Однако превзойдя эти гуны, человек достигает бессмертия. В главе XIV поэмы Кришна описывает Арджуне признаки превзошедшего гуны:

«Знанья все, также дел совершенье, ослепленье даже, сын Панду, повстречав — кто не отвратится, потеряв же — кто не пожалеет, кто сидит, точно равнодушный, тремя Гунами не поколеблен, «Гуны вертятся в гунах» — так мысля, пребывает кто без потрясений, ровный к золоту, глине и камню, мудрый, ровный к немилым и милым, в горе-радости невозмутимый, одинаков к хвале и к брани, кто к бесчестью и к чести ровен, к дру-гу-недругу одинаков, оставляющий все начинанья — тот и есть «превзошедший гуны»» [XIV. 22-25].

22-25].

Это описание мудреца, йогина, обладающего истинным знанием, который преодолел состояние двойственности, возвысился над мирскими желаниями, осознал божественность и бессмертность своей подлинной человеческой природы, который достиг состояния высшего блага в соответствии со своей дхармой, с помощью йоги и культивирования добродетелей.

Список литературы

1. Аристотель. Никомахова этика. — М., 1997.

2. Бхагавадгита / пер. с санскрита В.С. Семенцова // Семенцов В.С. Бха-гавадгита в традиции и современной научной критике. — М., 1999.

3. Вивекананда С. Философия йога. — Магнитогорск, 1992.

4. Гхош А. Собрание сочинений. Т.7. Духовное возрождение. Сочинения на бенгали. Гл.У! Гита. — СПб, 2001.

5. Дандекар Р.Н. Махабхарата: ее происхождение и развитие // От вед к индуизму: Эволюционирующая мифология. — М., 2002. — С. 172-195.

6. Джонстон В.В. Очерк «Бхагавадгиты» // Вопр. философии и психологии. — М., 1899. — Год X, кн. 47 (II). — С. 173-213; год X, кн. 48 (III). — С. 359-382.

48 (III). — С. 359-382.

7. Ньяя-сутры. Ньяя-бхашья. Историко-философское исследование — М.,

2001.

8. Руководство по изучению основных философских положений «Бхага-вад-Гиты». — М., 2000.

9. Шохин В.К. Нравственное и этическое в индийских мировоззренческих текстах // Этическая мысль. Вып. 1. — М.: ИФ РАН. — 2000. — С. 32-45.

10. Gupta Bina. Bhagavad Gita as duty and virtue ethics. Some reflections // Journal of Religious Ethics, 2006. — Р. 373-395.

11. Johnson Kathryn Ann. The social construction of emotions in the Bhagavad Gita // Journal of Religious Ethics, 2007. — Р. 655-679.

Паника! At the Disco — обзоры альбомов Vices & Virtues, песни и многое другое

- AllMusic Рейтинг 7

- Пользовательский рейтинг (0)

- Ваш рейтинг

- Обзор ↓

- Отзывы Пользователей ↓

- Кредиты ↓

- Релизы ↓

- Похожие альбомы ↓

Поделись

Обзор пороков и добродетелей

Стивен Томас Эрлевин

Сократившись до дуэта Брендона Ури и Спенсера Смита, ни один из которых не был основным автором песен в первые годы существования группы, Panic at the Disco продолжает нить, которую они начали со своего перекошенного битловского второкурсника, Pretty.

Отслеживание

| Название/Композитор | Исполнитель | Время | Поток | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Баллада о Моне Лизе Паника! На дискотеке / Джон Фельдманн / Бутч Уокер | 03:46 | SpotifyAmazon | |||

| 2 | Давай убьем сегодня вечером Паника! На дискотеке | Паника! На дискотеке | 03:33 | SpotifyAmazon | ||

| 3 | Ураган | Паника! На дискотеке | 04:25 | SpotifyAmazon | ||

| 4 | Воспоминания Паника! На дискотеке / Джон Фельдманн | Паника! На дискотеке | 03:25 | SpotifyAmazon | ||

| 5 | Торговые ошибки Паника! На дискотеке / Джон Фельдманн | Паника! На дискотеке | 03:36 | SpotifyAmazon | ||

| 6 | Готов к работе (вытащи меня из головы) Паника! На дискотеке | Паника! На дискотеке | 03:37 | SpotifyAmazon | ||

| 7 | Всегда Паника! На дискотеке / Джон Фельдманн | Паника! На дискотеке | 02:33 | SpotifyAmazon | ||

| 8 | Календарь Паника! На дискотеке / Джон Фельдманн | Паника! На дискотеке | 04:43 | SpotifyAmazon | ||

| 9 | Сара Смайлс Паника! На дискотеке / Джон Фельдманн | Паника! На дискотеке | 03:33 | SpotifyAmazon | ||

| 10 | Почти ведьмы (с тех пор, как мы встретились. Паника! На дискотеке / Джон Фельдманн / Райан Росс | Паника! На дискотеке | 04:16 | SpotifyAmazon |

Дата выпуска

22 марта 2011 г.

Продолжительность

37:27Место записи

- Abbey Road Studios, Лондон, Англия

- Фокси Студии

- Руби Ред Студиос

Альбом настроения

Амбициозный Ангст-Одержимый катарсический Осознанный Срочный Дерзкий Задумчивый Идет поиск Расползание Яркий Драматический Серьезный Буйный Интенсивный Страстный Воодушевление ловкий Гладкий Сладкий Тоска

Темы альбомов

Расставание Боль в сердце Сожаление

Паника! At The Disco: Vices & Virtues

Видео американского автора песен

Видео американского автора песен

Panic! At The Disco:

Vices & Virtues

(Decaydance)

[Рейтинг: 3 звезды]

Vices & Virtues — долгожданный третий альбом авангардных альт-рокеров Panic! на дискотеке. Это продолжение их второго альбома 2008 года Pretty.Odd и первое после ухода бывшего главного автора текстов Райана Росса и басиста Джона Уокера, оставив ведущего вокалиста Брендона Ури и барабанщика Спенсера Смита на произвол судьбы. После того, как многие списали группу со счетов, любопытные глаза и уши с нетерпением ждали следующего шага в карьере группы.

Это продолжение их второго альбома 2008 года Pretty.Odd и первое после ухода бывшего главного автора текстов Райана Росса и басиста Джона Уокера, оставив ведущего вокалиста Брендона Ури и барабанщика Спенсера Смита на произвол судьбы. После того, как многие списали группу со счетов, любопытные глаза и уши с нетерпением ждали следующего шага в карьере группы.

Как оказалось, уход бывших участников группы не был таким пагубным, как опасались фанаты. Vices & Virtues сочетает в себе лучшие и самые запоминающиеся элементы Panic! на двух предыдущих полноформатных релизах Disco, и конечный результат — их самая запоминающаяся и доступная работа на сегодняшний день. Тема альбома вращается вокруг хорошего и плохого, в то время как каждый из 10 треков содержит по крайней мере один из множества пороков (включая похоть, жадность и гнев) и исследует контраст между тьмой и светом на протяжении всего своего существования.

Продюсеры: Бутч Уокер (All-American Rejects, The Academy Is, Weezer) и Джон Фельдман (Goldfinger, The Used, Story of the Year), Vices & Virtues наполнен пышными струнными аранжировками, различными музыкальными интермедиями и несколькими слоями бэк-вокала, что в конечном итоге делает это очень театральным и драматическим произведением музыкального поп-арта.

Фронтмен Брендан Ури успешно и уверенно берет на себя лирические обязанности. Привычно надуманная вычурность умных, но часто недовольных загадками-лимериками Райана Росса заметно отсутствует, но это не значит, что остроумной лирики здесь не найти. Урие демонстрирует собственное умение писать хитрые фразы, такие как «Мона Лиза утомила меня, я рад доставить вам удовольствие/Я бы заплатил, чтобы увидеть, как вы хмуритесь/Нет ничего плохого в том, чтобы просто попробовать то, за что вы заплатили», которые он демонстрирует динамичную вокальную каденцию в популярном заглавном сингле «Баллада о Моне Лизе». Безумно напевный припев оптимистичной «Memories» может быть самой захватывающей мелодией группы на сегодняшний день, и звучит так, как будто у него есть потенциал для пересечения музыкальных жанров и представления Panic! к новой аудитории. «О, воспоминания, куда ты ушел/Ты был всем, что я когда-либо знал/Как я скучаю по вчерашнему дню и как позволил ему исчезнуть», – поет Урие с непреодолимой комбинацией раскаяния и жизнерадостности.

Вторая половина программы начинается с танцевального ритма «Ready To Go (Get Me Out of My Mind»), который звучит так, как будто он заимствовал страницу из каталога хитов The Killers, после чего музыкальная передача резко переключается и переходящая в акустическую балладу «Always», которая исполняется в скудно спродюсированном стиле «Hey There Delilah» группы Plain White T. И, конечно же, ни один альбом Panic! Smiles», — песню, которую Ури написал, чтобы произвести впечатление на свою девушку, — «Я был в порядке, просто парень, живущий сам по себе/ Жду, когда небо упадет/ Потом ты позвонила, все изменила, кукла/ Бархатные губы, глаза, чтобы притянуть меня к себе. /Мы оба знаем, что ты уже победил/О, ты — первородный грех», — сокрушается Урие в этом личном любовном письме.0005

Альбом завершается навязчиво-странной песней «Nearly Witches», включающей странно запоминающуюся строчку «С тех пор, как мы встретились, меня возбуждает только твой парфюм/Это единственное, что заставляет меня чувствовать себя так же хорошо, как и ты», завершает с детским хором.

..)

..)