Настоящее значение философских афоризмов • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

КурсГлавные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?АудиолекцииМатериалы«Бог умер», «Я знаю, что ничего не знаю», «Бытие определяет сознание»: что на самом деле хотели сказать философы, когда изрекали эти и другие известные максимы

Подготовили Сергей Машуков, Петр Торкановский

1. «Религия — опиум для народа»

Автор

Карл Маркс

Как на самом деле звучит

«Религия есть опиум народа».

Контекст«Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. М., 1955.

Как принято понимать«К критике гегелевской философии права» (1843)

Религия — средство для одурманивания народа, и в этом видится угроза с ее стороны.

Что хотел сказать автор

По Марксу, религия — это то, что создано человеком в определенных обществах и культурах. У нее есть определенные функции в общественном организме. Маркс утверждает: религия возникает в тех обществах, где есть угнетенные, нуждающиеся в иллюзиях. «Опиум» религии уменьшает непосредственные страдания людей и погружает их в мир приятных иллюзий, которые, в свою очередь, дают им силы для продолжения жизни. Отдельно следует отметить, что на момент написания текста Марксом опиум не принято было рассматривать как наркотик. Его считали в первую очередь лекарством (обезболивающим).

В конечном счете, по Марксу, религия должна быть упразднена, поскольку она имеет значение лишь как способ производства иллюзий, а когда общество изменится, иллюзий уже не потребуется. Следует ли в таком случае просто запретить религию? Для Маркса это бессмысленно, поскольку невозможно полностью одержать победу над ней, не уничтожив ее базис — капиталистические социальные отношения, отчуждение от труда и в целом буржуазный уклад.

2. «Прав не дают, права берут»

Автор

Петр Кропоткин; также фразу приписывают Горькому

Афоризм часто приписывается Максиму Горькому, который вложил его в уста одного из персонажей пьесы «Мещане» (1901):

Петр. Кто дал… кто дал вам это право?

Нил. Прав — не дают, права — берут… Человек должен сам себе завоевать права, если не хочет быть раздавленным грудой обязанностей…

Но близкое по смыслу выражение впервые появляется в статье «Политические права» Петра Кропоткина, одного из крупнейших теоретиков анархизма, опубликованной в 1870–80-е годы на французском языке: «Свобода — не именинный подарок. Ее нужно взять; даром она никому не дается». На русском языке статья впервые вышла в 1906 году, и русскоязычная версия этого высказывания действительно могла быть навеяна словами героя Горького:

«Захотим ли мы свободы печати, свободы слова, собраний, союзов — мы не должны просить их у парламента, не должны ждать от сената, как милостыни, издания соответствующего закона.

Станем организованной силой, способной показать зубы каждому, дерзнувшему посягнуть на наши права; будем сильны, и никто не посмеет тогда запретить нам говорить, писать и собираться. В тот день, когда мы сумеем вселить единодушие в среду эксплуатируемых, в эту молчаливую, но грозную армию, объединенную одним желанием — приобрести и защищать свои права, никто не дерзнет оспаривать их у нас. Тогда и только тогда мы завоюем себе эти права, которые мы тщетно бы просили десятки лет у какого бы ни было конституционного правительства; тогда они будут принадлежать нам вернее, чем если бы их гарантировали писаные законы. Прав не дают, их берут!»

Как принято понимать«Политические права» (1906)

Чаще всего эту фразу понимают как призыв к борьбе за свои (в первую очередь политические) права и, шире, как призыв к борьбе за свободу, к революции.

В своем эссе «Политические права» Кропоткин разбирает разные виды политических прав: право на свободу собраний, свободу печати, избирательное право и так далее. Он опирается на историю европейских стран, в первую очередь Франции.

Кропоткин приходит к неутешительному выводу: да, политические права и свободы — это хорошо, но в современном мире буржуазия научилась использовать их в своих интересах. К примеру, свобода печати позиционируется как лежащий в основе законов принцип только в тех странах, где печать продемонстрировала свою политическую несостоятельность. В таких странах, как США, Швейцария, Англия, действительно существует свобода печати — но это именно те страны, в которых капитализм и эксплуатация особенно развиты.

Капиталисты готовы признавать различные права у народа до тех пор, пока законодательное обеспечение этих прав не угрожает их интересам.

3. «Я мыслю, следовательно, я существую»

Автор

Рене Декарт

«Наконец, принимая во внимание, что любое представление, которое мы имеем в бодрствующем состоянии, может явиться нам и во сне, не будучи действительностью, я решился представить себе, что всё когда-либо приходившее мне на ум не более истинно, чем видения моих снов. Но я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонялся к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я сам, таким образом рассуждающий, действительно существовал.

Как принято понимать«Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках» (1637)

Фразу сегодня чаще всего употребляют, призывая собеседника к размышлению. К сути высказывания относятся с юмором: мало кто всерьез сомневается в собственном существовании.

Что хотел сказать авторДекарт считал сомнение в собственном бытии отправной точкой для любых рассуждений. В своем труде «Рассуждение о методе…» философ предлагает новый универсальный способ добычи научного знания. Этот метод должен стать альтернативой существующему научному методу, применение которого привело к тому, что доводы наделенных авторитетом ученых стали цениться выше объективной истины, постичь которую способен даже человек без академического образования.

Наиболее ярко смысл высказывания Декарта, впервые появившегося в публикации 1637 года, был раскрыт в работе «Разыскание истины посредством естественного света» 1641 года. В лучших античных традициях Декарт проиллюстрировал свои рассуждения с помощью полилога между тремя мыслителями: Полиандром, Эпистемоном и Евдоксом.

Евдокс — альтер эго самого Декарта, «человека посредственного ума, суждение которого, однако, не извращено никакими предубеждениями и чей разум сохраняет всю свою первозданную чистоту», — принимает у себя в гостях чрезвычайно образованного и начитанного Эпистемона и никогда ничему не учившегося Полиандра. В ходе беседы Евдокс обращается к Полиандру и доказывает ему, что чувства, с помощью которых мы познаем окружающий мир и судим о нем, часто обманывают людей.

Далее в работе Декарт предполагает, что некоторые могут подумать, что для того, чтобы быть уверенными в истинности фразы «Я мыслю, следовательно, я существую» или «Я сомневаюсь, следовательно, я существую», нам необходимо знать, что такое сомнение, мышление и существование. По этому поводу философ замечает: «…не воображай, что для познания этих вещей необходимо насиловать свой ум… Такое занятие достойно того, кто желает выступать в роли классного наставника или вести диспуты в школах; тот же, кто хочет исследовать вещи сам, судя по тому, как он их воспринимает, не может обладать столь ничтожным умом, чтобы не понять, внимательно исследуя вопрос, что такое сомнение, мышление и существование; для этого у него достаточно разума, и ему нет нужды выучивать все эти различения».

По этому поводу философ замечает: «…не воображай, что для познания этих вещей необходимо насиловать свой ум… Такое занятие достойно того, кто желает выступать в роли классного наставника или вести диспуты в школах; тот же, кто хочет исследовать вещи сам, судя по тому, как он их воспринимает, не может обладать столь ничтожным умом, чтобы не понять, внимательно исследуя вопрос, что такое сомнение, мышление и существование; для этого у него достаточно разума, и ему нет нужды выучивать все эти различения».

Таким образом, для Декарта вопрос о мышлении являлся основополагающим для любых дальнейших рассуждений о мире. Существование человека для философа было очевидно, поскольку он мыслит и не может усомниться в своем мышлении.

4. «Ад — это другие»

Автор

Жан-Поль Сартр

«Ад — это Другие».

Контекст«Эти пожирающие взгляды… (Внезапно оборачивается. ) А! Вас только двое? Я думал, гораздо больше. (Смеется.) Так вот он какой, ад! Никогда бы не подумал… Помните: сера, решетки, жаровня… Чепуха все это. На кой черт жаровня: ад — это Другие». Ж.-П. Сартр. За закрытыми дверями. Пер. Л. Каменской.

) А! Вас только двое? Я думал, гораздо больше. (Смеется.) Так вот он какой, ад! Никогда бы не подумал… Помните: сера, решетки, жаровня… Чепуха все это. На кой черт жаровня: ад — это Другие». Ж.-П. Сартр. За закрытыми дверями. Пер. Л. Каменской.

Как принято понимать«За закрытыми дверями» (1943)

«Обычно полагают, что под этим я имел в виду то, что наши отношения с другими людьми всегда отравлены, что они неизменно похожи на ад. Но на самом деле я имел в виду абсолютно другое», — признавался Сартр перед показом пьесы, где должна была прозвучать эта знаменитая реплика. Действительно, эта цитата чаще всего продолжает интерпретироваться таким образом, что казалось самому Сартру неверным.

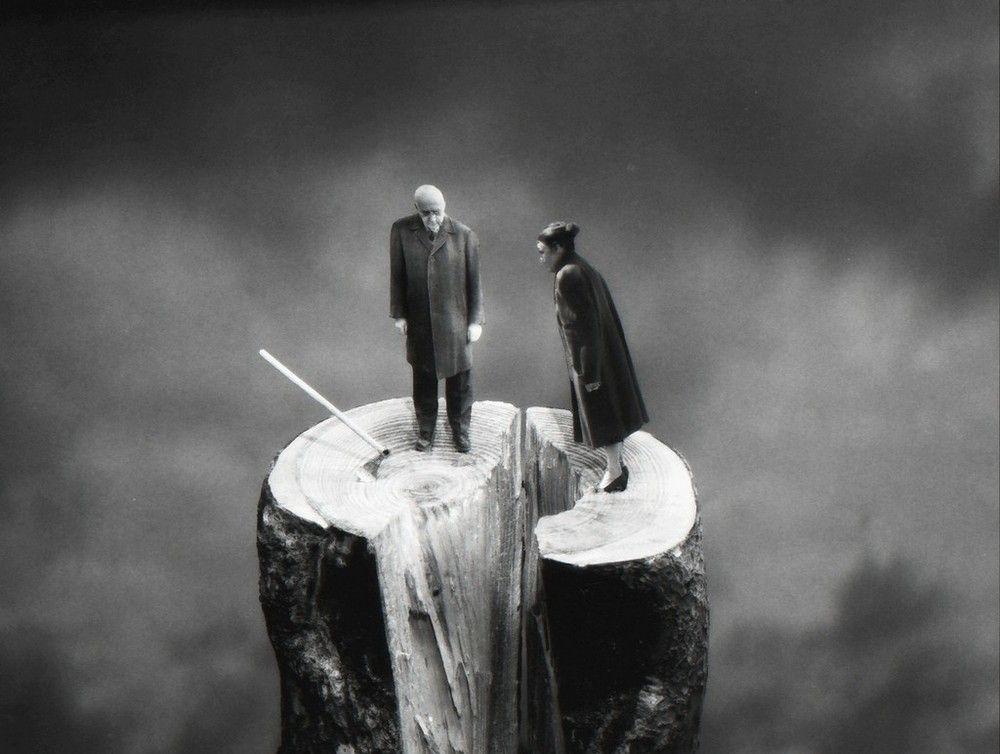

Что хотел сказать авторЭту фразу произносит один из героев пьесы «Huis clos» (буквально «Нет выхода»; в русском переводе — «За закрытыми дверями»). Первая версия пьесы, кстати, называлась «Другие». Пьеса переполнена характерным сартровским абсурдом и начинается с попадания публициста Гарсена в ад. Первое место в аду оказывается гостиной, оформленной в духе Второй империи, что сбивает Гарсена с толку: он ожидал увидеть колья и камеры пыток. Спустя какое-то время в гостиной оказываются еще двое персонажей — лесбиянка Инес Серрано и убившая собственного ребенка Эстель Риго. Вскоре у троих завязывается нечто вроде интриги. Эстель и Гарсен хотят отношений, но им мешает присутствие Инес, которая, в свою очередь, не против сблизиться с Эстель. Их отношения становятся напряженными уже через пару часов общения, хотя трое обречены провести в комнате весь свой срок пребывания в аду.

Первая версия пьесы, кстати, называлась «Другие». Пьеса переполнена характерным сартровским абсурдом и начинается с попадания публициста Гарсена в ад. Первое место в аду оказывается гостиной, оформленной в духе Второй империи, что сбивает Гарсена с толку: он ожидал увидеть колья и камеры пыток. Спустя какое-то время в гостиной оказываются еще двое персонажей — лесбиянка Инес Серрано и убившая собственного ребенка Эстель Риго. Вскоре у троих завязывается нечто вроде интриги. Эстель и Гарсен хотят отношений, но им мешает присутствие Инес, которая, в свою очередь, не против сблизиться с Эстель. Их отношения становятся напряженными уже через пару часов общения, хотя трое обречены провести в комнате весь свой срок пребывания в аду.

Перед показом пьесы Сартру пришлось пояснить, что он имел в виду: «Если отношения с Другим запутанны и извращенны, то Другой превращается в ад. Почему? Когда мы думаем о себе, когда мы пытаемся себя понять — мы используем знание о нас, которое уже есть у Других. Мы судим о нас, используя средства, которые другие люди дали нам. В каждое суждение, которое я делаю, уже вторгается чье-то еще. В том, что я чувствую, уже вторгается чье-то суждение». Из этого, впрочем, не следует, как поясняет Сартр, невозможность отношений с другими людьми. Напротив: это подчеркивает их важность.

Почему? Когда мы думаем о себе, когда мы пытаемся себя понять — мы используем знание о нас, которое уже есть у Других. Мы судим о нас, используя средства, которые другие люди дали нам. В каждое суждение, которое я делаю, уже вторгается чье-то еще. В том, что я чувствую, уже вторгается чье-то суждение». Из этого, впрочем, не следует, как поясняет Сартр, невозможность отношений с другими людьми. Напротив: это подчеркивает их важность.

Таким образом, согласно философской позиции Сартра, наше познание всегда опосредовано Другим. Мы боимся быть отрицательно оцененными Другими, и поэтому мы никогда полностью не контролируем себя в присутствии кого-то еще. Даже если Другой не присутствует, мы все равно остаемся как бы в присутствии Других.

5. «Женщиной не рождаются, ею становятся»

Автор

Симона де Бовуар

«Женщиной не рождаются, ею становятся. Ни биология, ни психика, ни экономика не способны предопределить тот облик, который принимает в обществе самка человека. Существо, называемое женщиной, нечто среднее между самцом и кастратом, могло возникнуть только под воздействием всех сторон цивилизованной жизни». С. де Бовуар. Второй пол. Т. 2. Жизнь женщины. М., СПб., 1997. Пер. С. Айвазовой.

Ни биология, ни психика, ни экономика не способны предопределить тот облик, который принимает в обществе самка человека. Существо, называемое женщиной, нечто среднее между самцом и кастратом, могло возникнуть только под воздействием всех сторон цивилизованной жизни». С. де Бовуар. Второй пол. Т. 2. Жизнь женщины. М., СПб., 1997. Пер. С. Айвазовой.

Как принято понимать«Второй пол» (1949)

Иногда в отрыве от контекста эту фразу понимают как призыв к женственности, к тому, что женщина должна «сделать себя сама». Например, на популярных сайтах цитата часто соседствует с фотографией улыбающейся женщины модельной внешности — намек на то, что нужно приложить некоторые косметические усилия, чтобы стать «настоящей» женщиной.

Что хотел сказать авторКнига «Второй пол» — центральная работа второй волны феминизма в США Периодом второй волны феминизма принято считать отрезок с 1960-х до начала 1990-х годов. Центральный круг проблем этого периода феминистского движения — неравенство, положение женщины в семье, проблема абортов.. Когда Бовуар опубликовала ее в 1949 году, она мгновенно стала бестселлером. Только в США в первый год было продано около миллиона копий. Сперва Бовуар задумывала ее как исследование существующих мифов о женщине и женской природе, но постепенно работа вобрала в себя все больше философского и социологического материала. Бовуар в своем исследовании утверждает, что женщина никогда не является в полной мере субъектом, она всегда Другой по отношению к настоящему субъекту — мужчине. Она — второй пол.

Центральный круг проблем этого периода феминистского движения — неравенство, положение женщины в семье, проблема абортов.. Когда Бовуар опубликовала ее в 1949 году, она мгновенно стала бестселлером. Только в США в первый год было продано около миллиона копий. Сперва Бовуар задумывала ее как исследование существующих мифов о женщине и женской природе, но постепенно работа вобрала в себя все больше философского и социологического материала. Бовуар в своем исследовании утверждает, что женщина никогда не является в полной мере субъектом, она всегда Другой по отношению к настоящему субъекту — мужчине. Она — второй пол.

То, что женщиной становятся, а не рождаются, значит для Бовуар, что женщина всегда ориентирована на то, чтобы соответствовать множеству разрозненных стандартов поведения, делающих из нее то, что в обществе принято называть женщиной. Бовуар, таким образом, разделяет биологический и социальный пол (гендер), подчеркивая социальную природу того, что принято называть «женским». Во французском оригинале Бовуар даже время от времени пишет о женщине (femme) без артикля, подчеркивая предопределенность женской судьбы в обществе.

Бовуар, таким образом, разделяет биологический и социальный пол (гендер), подчеркивая социальную природу того, что принято называть «женским». Во французском оригинале Бовуар даже время от времени пишет о женщине (femme) без артикля, подчеркивая предопределенность женской судьбы в обществе.

6. «Бог умер»

Автор

Фридрих Ницше

«Бог умер!»

Контекст«Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребающих Бога? Разве не доносится до нас запах божественного тления? — и Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смоет с нас эту кровь?» Ф. Ницше. Соч. в 2 т. M., 1990. Пер. К. Свасьяна.

Ницше. Соч. в 2 т. M., 1990. Пер. К. Свасьяна.

Как принято понимать«Веселая наука» (1882)

Часто можно встретить буквальное понимание этой фразы — как если бы Бог физически существовал и однажды наступила его смерть. Такая буквальная интерпретация встречается даже и у некоторых философов, например у Вальтера Кауфмана. Проблема такого прочтения состоит в том, что оно предполагает отход от всех определений Бога, которые так или иначе предполагают его совершенство и всемогущество.

Что хотел сказать авторВпервые появившись в работе «Веселая наука», впоследствии фраза в несколько измененном виде встречается и в романе «Так говорил Заратустра». У Ницше трудно найти разработанную философскую систему: стиль его письма — это скорее комментарии разной длины. Многие из них довольно туманны и могут открывать очень широкий простор для интерпретации.

Тезис о смерти Бога вписывается в линию критики иудеохристианской морали, которой Ницше посвятил целый ряд работ. Он считал, что христианский тип морали основывается на культе слабости и страха, и предлагает осуществить то, что он называет «радикальной переоценкой ценностей», с целью обрести новую мораль, которая породит здоровые ценности: силу, храбрость, отсутствие сострадания.

У этого афоризма есть по крайней мере две распространенные философские интерпретации. Главный тезис первой состоит в том, что времена европейских ценностей безвозвратно ушли, поскольку они были скреплены верой в Бога. Бог умирает, поскольку люди больше не основывают свои ценности и свою судьбу на вере в его существование. Он мертв, поскольку больше ни на что не влияет. Концепт Бога перестает скреплять западную культуру. Такую трактовку можно встретить, например, у Хайдеггера и Ясперса.

Другая трактовка основана на внимательном чтении самого Ницше. Для него Бог — это то, во что люди верят. Нет никакой истины за пределами интерпретации, поскольку истина — это и есть интерпретация. Получается, что смерть Бога — это смерть одной интерпретации, которая проигрывает в борьбе с другой интерпретацией.

Для него Бог — это то, во что люди верят. Нет никакой истины за пределами интерпретации, поскольку истина — это и есть интерпретация. Получается, что смерть Бога — это смерть одной интерпретации, которая проигрывает в борьбе с другой интерпретацией.

Таким образом, выражение «Бог умер» в философии имеет две доминирующие интерпретации. Во-первых, это смерть Бога как исторического концепта, который много веков подряд был скрепляющим ядром западной культуры. Во-вторых, это трактовка, которая обращает наше внимание на то, что, согласно теории истины Ницше, любое знание есть лишь интерпретация. Бог был «жив» не потому, что он где-то существовал, а потому, что такого рода интерпретация в мире преобладала и существование этой интерпретации конституировало реальность.

7. «Не надо множить сущности» или «Не следует множить сущее без необходимости»

Автор

Наверняка неизвестно; вероятно, парафраз высказывания францисканского монаха Уильяма Оккама (1285–1347)

«В формулировке самого Оккама: «Что может быть сделано на основе меньшего числа [предположений], не следует делать, исходя из большего». Оккам, Уильям // Новая философская энциклопедия. Институт философии РАН. М., 2010.

Оккам, Уильям // Новая философская энциклопедия. Институт философии РАН. М., 2010.

Как принято пониматьФилотеус Бёнер. «Оккам. Философские работы» (1957)

Эту фразу чаще всего понимают как рекомендацию не усложнять объяснение, не перегружать его лишними допущениями. В целом это достаточно близко к оригинальной трактовке, если считать, что ее источник — Оккам.

Что хотел сказать авторС именем средневекового монаха Оккама связано понятие бритва Оккама, принцип которой выражает латинская фраза «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». Если мы допускаем, что афоризм принадлежит Оккаму, его источник находится в контексте спора о так называемых универсалиях — общих понятиях, противопоставленных единичным. Спор об универсалиях — это главным образом дискуссия о том, каков статус общих понятий: существуют ли они сами по себе или только в языке; является ли понятие «человек» столь же реальным, как и сам человек? Существует ли идея до вещи и вне вещи? Существование универсальных понятий предполагало и работу общих законов — а значит, и необходимых связей между ними. Оккам возражал оппонентам: мир устроен по воле Бога и зависит только от нее. В мире нет лишних, избыточных элементов в виде метафизических законов и универсалий. Как следствие, устройство мира не может быть чрезмерно сложным и запутанным. Чем проще гипотеза, тем вероятнее ее соответствие фактам. Не надо умножать сущности, поскольку это противоречит простому и логичному устройству мира. Впоследствии это и было названо «бритвой Оккама» — то есть способом отсекать лишнее.

Оккам возражал оппонентам: мир устроен по воле Бога и зависит только от нее. В мире нет лишних, избыточных элементов в виде метафизических законов и универсалий. Как следствие, устройство мира не может быть чрезмерно сложным и запутанным. Чем проще гипотеза, тем вероятнее ее соответствие фактам. Не надо умножать сущности, поскольку это противоречит простому и логичному устройству мира. Впоследствии это и было названо «бритвой Оккама» — то есть способом отсекать лишнее.

Философы трактуют бритву Оккама и как способ познания: то, что может быть объяснено меньшим количеством допущений, должно быть объяснено именно так. Чем меньше доказательство нуждается в каких-либо предпосылках, тем оно лучше и эффективнее с точки зрения логики и силы. Можно ли у Оккама встретить обе версии бритвы — предмет дебатов историков философии. Против метафизического аргумента Оккама, например, находится схоластическое возражение: Бог может делать сколь угодно лишних элементов, если он так пожелает.

В практической жизни принцип лезвия интуитивно используется, когда мы пытаемся определить причины явлений. Если мы наблюдаем в окне квартиры дым, то мы склонны думать о наличии возгорания и вряд ли будем предполагать, что это специальное вещество, имитирующее дым, которое используют в процессе съемки сериала про полицейских. Второе предположение, в отличие от первого, требует изрядного количества допущений: съемки фильма, использование специального вещества, запланированность эффекта. Иными словами, интуитивное использование бритвы в повседневном общении — это отбрасывание усложненных версий объяснения в пользу более простых. Действительно, ничто так не чуждо бритве Оккама, как конспирологические теории: масонский заговор, еврейское лобби, невидимые кукловоды и прочие манипуляторы. В некотором смысле конспирологический ход прямо противоположен бритве Оккама: умножайте сущности, даже если в этом нет необходимости.

8.

«Бытие определяет сознание»

«Бытие определяет сознание»

Автор

Карл Маркс

«…Общественное бытие [людей] определяет их сознание».

Контекст«Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. М., 1955.

«К критике политической экономии» (1859)

Как принято понимать

Чаще всего в СССР это высказывание использовали для указания на связь между условиями жизни конкретного человека и его поведением. Эта интерпретация близка к оригинальному смыслу высказывания, однако не исчерпывается им.

Что хотел сказать авторНа самом деле Карл Маркс использовал эту фразу для описания куда более масштабных процессов, чем жизнь отдельного индивида. Во-первых, Маркс говорит об «общественном» бытии людей — то есть не только о материальных условиях жизни, но и о социальных. Марксисты полагали, что общество формирует личность человека и оказывает значительное влияние на его поведение. Принадлежность человека к общественному классу «эксплуататоров» или «эксплуатируемых» чрезвычайно существенна для Маркса, считавшего, что «история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов».

Во-первых, Маркс говорит об «общественном» бытии людей — то есть не только о материальных условиях жизни, но и о социальных. Марксисты полагали, что общество формирует личность человека и оказывает значительное влияние на его поведение. Принадлежность человека к общественному классу «эксплуататоров» или «эксплуатируемых» чрезвычайно существенна для Маркса, считавшего, что «история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов».

Во-вторых, это высказывание является примером важного для марксистской теории различения базиса и надстройки. Маркс полагал, что базисом общества являются производственные отношения и их участники — в первую очередь рабочие и крестьяне, занимающиеся производством материальных благ. Надстройка же — это совокупность всех культурных институций, всех видов человеческой деятельности, связанной с умственным трудом и работой с нематериальными объектами. Как следует из предложения, предшествующего афоризму, Маркс считает, что изменения в производстве материальных благ для общества наиболее значимы. Они первичны по отношению к трансформации надстройки: изменения в культуре, политике, общественном устройстве всегда следуют за изменениями в процессах производства материальных благ. В том числе и социальная революция, к которой, по мнению Маркса, неизбежно движется капиталистическое общество, таким образом, возможна только после экономической трансформации, связанной с изменениями в производстве материальных благ.

Они первичны по отношению к трансформации надстройки: изменения в культуре, политике, общественном устройстве всегда следуют за изменениями в процессах производства материальных благ. В том числе и социальная революция, к которой, по мнению Маркса, неизбежно движется капиталистическое общество, таким образом, возможна только после экономической трансформации, связанной с изменениями в производстве материальных благ.

Как и многие другие мыслители середины XIX века, Маркс возлагал большие надежды на бурно развивающиеся технологии, которые должны были прийти на смену рабочим, занимающимся тяжелым и низкооплачиваемым трудом. Он верил, что они позволят сократить продолжительность рабочего дня и дать возможность получить образование, заняться творчеством и духовным развитием даже представителям эксплуатируемых классов.

9. «Война всех против всех»

Автор

Томас Гоббс

«…Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех». Т. Гоббс. Левиафан // Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1991. Пер. А. Гутермана.

Т. Гоббс. Левиафан // Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1991. Пер. А. Гутермана.

Как принято понимать«Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651)

Чаще всего эту формулу английского философа понимают как утверждение о том, что природа человека слишком плоха и не порождает ничего, кроме войны и агрессии. Эта трактовка не так уж далека от логики самого Гоббса.

Что хотел сказать авторСостояние, о котором пишет Гоббс, — это, конечно, не отсылка к какому-то историческому обществу с его естественным состоянием. Скорее это некоторая модель человека и общества, созданная для того, чтобы продемонстрировать необходимость государства.

Согласно Гоббсу (автору теории общественного договора), все люди от природы примерно равны. Это касается как физических, так и интеллектуальных способностей. Конечно, определенная разница может быть, но эта разница, как утверждает Гоббс, не настолько велика, чтобы один человек мог претендовать на большее благо, чем другой. А если, например, кто-то физически сильнее, то слабый может вступить в союз, чтобы одолеть более сильного. Поскольку есть представление о равенстве способностей, возникает и равенство надежд на достижение целей. Как только двое начинают претендовать на одну вещь, пишет Гоббс, они становятся врагами. Когда ни один не может быть уверен, что на него не нападут, люди проникаются взаимным недоверием другу к другу.

Конечно, определенная разница может быть, но эта разница, как утверждает Гоббс, не настолько велика, чтобы один человек мог претендовать на большее благо, чем другой. А если, например, кто-то физически сильнее, то слабый может вступить в союз, чтобы одолеть более сильного. Поскольку есть представление о равенстве способностей, возникает и равенство надежд на достижение целей. Как только двое начинают претендовать на одну вещь, пишет Гоббс, они становятся врагами. Когда ни один не может быть уверен, что на него не нападут, люди проникаются взаимным недоверием другу к другу.

Споря с современниками, уверенными в природной, естественной доброте человека, Гоббс возражал: тогда зачем мы запираем дверь на замок, когда ложимся спать? Почему берем с собой большую компанию и оружие, отправляясь в путешествие? Эти действия просто и ясно, согласно Гоббсу, сигнализируют нам о том, какой уровень недоверия присутствует между нами даже в государстве, а не только в естественном состоянии.

Одним словом, для Гоббса природа человека естественным образом подталкивала его к войне, среди причин которой он выделял соперничество, недоверие и жажду славы. Из этого следует, что «пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех».

Фронтиспис к книге Томаса Гоббса «Левиафан». Гравюра Абрахама Босса. Лондон, 1651 год Christie’sВ этой войне ничто не может быть несправедливым, не может быть никакой собственности, подмечает Гоббс, поскольку справедливость и собственность появляются лишь в обществе, где есть закон и власть, способные их защитить. Война всех против всех, таким образом, проистекает не столько из психологии человека, сколько из правового состояния общества до государства, в котором нет никаких прав, кроме одного — права всех на всё.

Из теории естественного состояния вырастает общественный договор — договор людей о передаче власти единому суверену. Люди отказываются от естественных прав ради мира в государстве.

Люди отказываются от естественных прав ради мира в государстве.

10. «Я знаю, что ничего не знаю»

Автор

Вероятно, авторство фразы принадлежит Сократу — до нас она дошла записанной со слов Сократа его учеником Платоном и упрощенной Диогеном Лаэртским.

«Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого» (пересказ Диогена Лаэртского в «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов»).

Контекст«Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего-то, и не воображаю, что знаю эту вещь. Оттуда я пошел к другому, из тех, которые кажутся мудрее, чем тот, и увидал то же самое; и с тех пор возненавидели меня и сам он, и многие другие». Апология Сократа // Творения Платона. В 2 т. Т. 2. М., 1903. Пер. М. Соловьёва,

Апология Сократа // Творения Платона. В 2 т. Т. 2. М., 1903. Пер. М. Соловьёва,

Как принято пониматьПлатон. «Апология Сократа» (390 год до н. э.)

Чаще всего эту фразу используют в юмористическом ключе. Или в поддержку мнения о том, что истины никто не может знать и что не знать ее не стыдно — и даже в оправдание незнания и глупости.

Что хотел сказать авторСократ при жизни не написал ни одного труда; все, что мы знаем о его жизни, высказываниях и идеях, дошло до нас благодаря Платону и другим авторам. Вопрос о том, насколько справедливо приписывать это высказывание Сократу, стоит особенно остро в контексте того, что, во-первых, многие философы писали свои собственные труды в форме диалогов Сократа (естественно, разделявшего в них точку зрения автора) с оппонентами (естественно, проигрывавшими в споре). Во-вторых, даже в «Апологии Сократа», написанной его самым известным учеником — Платоном, невозможно обнаружить прямую цитату из речи Сократа.

Во-вторых, даже в «Апологии Сократа», написанной его самым известным учеником — Платоном, невозможно обнаружить прямую цитату из речи Сократа.

Так или иначе, у Платона этот афоризм встречается в следующем контексте: Сократ произносит речь в собственную защиту на суде Суд был устроен афинскими демократами и завершился смертным приговором. и вспоминает эпизод из жизни, после которого его возненавидели многие государственные мужи и мудрецы. Ученик Сократа Херефонт однажды спросил у Дельфийского оракула: есть ли человек мудрее Сократа? По словам прорицательницы, такого человека не существовало. Ни в коем случае не ставя под сомнение слова пифии (не станут же боги, говорящие с людьми через пифию, лгать!), Сократ все же задумался об этом эпизоде: сам он не считал себя мудрейшим человеком в мире. Он решил обратиться за помощью к известному мудрецу, надеясь, что после разговора с ним сможет объявить оракулу, что тот что-то перепутал.

Однако, поговорив с этим мудрецом, Сократ понимает только одну вещь: этот мудрец думает, что он много знает, однако на самом деле его знание не многого стоит. Сократ же не сомневается в том, что он очень мало знает об окружающем его мире — но, по крайней мере, хоть в этом знании он не ошибается. Таким образом оказывается, что Сократ все-таки немного мудрее: он допускает на одну ошибку меньше.

Далее Сократ (согласно Платону) продолжает: «Оттуда [от первого мудреца] я пошел к другому, из тех, которые кажутся мудрее, чем тот, и увидал то же самое; и с тех пор возненавидели меня и сам он, и многие другие». Таким образом, цитата в первоначальном виде скорее подтверждает мудрость, а не глупость говорящего.

Изображения: © dieKleinert / Alamy / Diomedia

Теги

Цитаты

Радио ArzamasНовый подкаст «Точки опоры»

Культуролог Анна Шмаина-Великанова — о том, что авторы библейских книг думали о смерти, любви, страданиях и других вещах, которые волнуют нас и сегодня

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Все курсы

Спецпроекты

Аудиолекции

30 минут

1/4

Любовь у Платона, Аристотеля и неоплатоников

В чем разница между эросом, филией, агапэ, как связаны страсть и познание, очищение и забота, что такое платоническая любовь, любовь-нехватка, бывает ли дружба и почему любовь всегда выбирает одного

Читает Артемий Магун

В чем разница между эросом, филией, агапэ, как связаны страсть и познание, очищение и забота, что такое платоническая любовь, любовь-нехватка, бывает ли дружба и почему любовь всегда выбирает одного

10 минут

2/4

Любовь у апостола Павла, Августина, Фомы Аквинского, Боттичелли и трубадуров

Любовь у теологов, любовь вещей друг к другу, любовь Бога к нам — и как появился культ любви

Читает Артемий Магун

Любовь у теологов, любовь вещей друг к другу, любовь Бога к нам — и как появился культ любви

10 минут

3/4

Любовь у Гете, фон Клейста, Стендаля, Вагнера и Фейербаха

Любовь как приключение, мистическая любовь, романтическая любовь и любовь-катастрофа

Читает Артемий Магун

Любовь как приключение, мистическая любовь, романтическая любовь и любовь-катастрофа

23 минуты

4/4

Любовь у Фрейда, Фромма, Маркузе, Лакана, Ханны Арендт и Маши Макаровой

Либидо, невроз, рассеянная эротика, хиазм, раздвоенное бытие и другие термины, которыми описывают любовь в XX веке

Читает Артемий Магун

Либидо, невроз, рассеянная эротика, хиазм, раздвоенное бытие и другие термины, которыми описывают любовь в XX веке

Материалы

Философские размышления Псоя Короленко о любви

Квартирник филолога и барда — специально для Arzamas

Настоящее значение философских афоризмов

«Бог умер», «Бытие определяет сознание», «Я знаю, что ничего не знаю» и другие известные максимы

Философия Просвещения в одной таблице

Главные идеи и герои европейского, американского и русского Просвещения

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSSИстория, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2022. Все права защищены

Все права защищены

Что сделать, чтобы не потерять подписку после ухода Visa и Mastercard из России? Инструкция здесь

Смысл жизни человека: цитаты философов

Опубликовано:

Смысл жизни человека — извечный вопрос, ответ на который уже не одно тысячелетие ищут философы. Тонкие, меткие, емкие, а иногда ироничные афоризмы великих мыслителей напоминают подчас острые копья, которые пронизывают сознание и озаряют его пониманием сути человеческого существования.

Жизнь человека коротка. Каждый хочет прожить не только достаточно долго, но и полноценно. Поэтому каждый хотя бы раз задумывался, в чем смысл жизни — для чего и ради чего он существует.

Поэтому каждый хотя бы раз задумывался, в чем смысл жизни — для чего и ради чего он существует.

Это базовый вопрос, от которого зависит, счастлив человек или нет. Ответив на него, легко определить цель в жизни, приоритеты и моральные принципы.

Многие проводят годы в поисках того, что называем смыслом жизни и, бывает, так и не открывают его суть.

Если относитесь к этой категории и пребываете в раздумьях, ищете самого себя, тогда мудрые высказывания мыслителей, возможно, подтолкнут к правильному ответу, а то и осветят путь к ответу на вопрос, в чем смысл жизни человека:

Кто живет без цели впереди, тот всегда блуждает (Сенека).

Если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть какой-нибудь смысл (Диоген).

Чтобы жить доброй жизнью, нет надобности знать о том, откуда ты явился и что будет на том свете. Думай только о том, чего хочет не твое тело, а твоя душа, и тебе не нужно будет знать ни о том, откуда ты явился, ни о том, что будет после смерти.Фото: ezoteriki.com: UGCНе нужно будет знать этого потому, что ты будешь испытывать то полное благо, для которого не существуют вопросы ни о прошедшем, ни о будущем (Лао-цзи).

К чему бы мы ни стремились, каковы бы ни были частные задачи, которые мы сами себе ставим, мы в последнем счете стремимся к одному: к полноте и завершенности… Мы стремимся стать сами вечной, завершенной и всеобъемлющей жизнью (Виктор Франкл).

Вы никогда не будете счастливы, если будете продолжать искать, в чем заключается счастье. И вы никогда не будете жить, если ищете смысл жизни (Альбер Камю).

Один с мольбой глядит на небосвод,

Другой от жизни требует щедрот.

Но час придет, и оба содрогнутся:

Путь истины не этот и не тот (Омар Хайям).

Фото: smysly.ru: UGCВ природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни (Леонардо да Винчи).

Искусство жизни более напоминает искусство борьбы, нежели танцa. Оно требует готовности и стойкости и в отношении к внезапному и непредвиденному (Марк Аврелий).

Главное, чему учит человека жизнь, — это не тому, что в мире существует страдание, а тому, что от него самого зависит, обратит ли он страдание себе на благо, превратит ли он его в радость (Рабиндранат Тагор).

Легкая жизнь ничему нас не учит. А главное — то, чему мы в итоге научились, что познали и как выросли (Ричард Бах).Фото: dizzwizz.ru: UGC

Читайте также: Красивые цитаты про жизнь и дружбу

Нередко смысл жизни в размышлениях философов соотносится с понятием главной ценности в жизни человека.

А это высокие душевные и моральные качества, которые дарят внутреннюю гармонию, мудрость, стремление совершенствоваться и совершенствовать мир.

Об этом говорят такие цитаты:

Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь в той степени, насколько она помогает сделать жизни других людей красивее и благороднее (Альберт Эйнштейн).

В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро (Аристотель).

В Японии человек может работать кондуктором в электричке или пекарем, но при этом относиться к своему делу с почтением и полной отдачей. Искать в нем смысл жизни. И действительно, не столь важно, чем ты занимаешься. Важно двигаться к совершенству (Борис Акунин).

В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно (Эрих Фромм).

Не на то надо смотреть, где человек родился, а каковы его нравы, не в какой земле, а по каким принципам решил он прожить свою жизнь (Апулей).

Люди ищут удовольствия, бросаясь из стороны в сторону, только потому, что чувствуют пустоту своей жизни, но не чувствуют еще пустоты той новой потехи, которая их притягивает (Блез Паскаль).

Истинный Свет — тот, что исходит изнутри человека и открывает тайны сердца душе, делая ее счастливой и согласной с жизнью (Джебран Халиль Джебран).Фото: ecosangabriele.com: UGC

Те, кто озаряет жизнь других, не останутся сами без света (Джеймс Мэтью Барри).

Честь человека не во власти другого; честь эта в нем самом и не зависит от общественного мнения; защитой ей служит не меч и не щит, а честная и безупречная жизнь, и бой в таких условиях не уступит в мужестве всякому другому бою (Жан-Жак Руссо).

Мучимые страстями души пышут огнем. Такие испепелят любого на своем пути. Лишенные милосердия холодны, как лед. Такие заморозят каждого, кто им встретится. Те, кто привязаны к вещам, подобны тухлой воде и гнилому дереву: жизнь уже ушла из них. Такие никогда не смогут сотворить добро или сделать другого счастливым (Хун Цзычен).

Вчитайтесь и вслушайтесь в умные слова, сказанные философами о сути и смысле человеческого бытия.

Откройте для себя истинные ценности существования, определите правильные и значимые цели.

Тогда жизнь проживете полноценно, в гармонии с миром и собой.

Читайте также: Мудрые мысли о жизни: Омар Хайям

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/books/1732307-smysl-zizni-celoveka-citaty-filosofov/

Автор: Оксана ГольникВеселые картинки про ученых / Наука / Независимая газета

Истинное знание и пещерное, точнее – интернет-невежество, приобрели равную амплитуду

Графика freepik.com

Мы живем в эпоху, когда все культурологические константы человечества (религия, мораль, нравственность, философия, искусство, идеология) потеряли всякий смысл в постмодернистском океане субъективных высказываний, затопившем весь мир. И все это благодаря, как это ни смешно, всего лишь каким-то полупроводниковым приборам. Подобная участь постигла даже науку, и создавшую эти приборы. В результате в очередной раз индивидуальность потерпела поражение перед толпой.

В результате в очередной раз индивидуальность потерпела поражение перед толпой.

В утешение можно сказать, что впервые это поражение оказалось не результатом насилия одних над другими, а вполне свободного выбора отдельных личностей. Самое замечательное заключается в том, что благодаря революции в создании средств обработки информации этот выбор приобрел простое, доступное даже человеку, не знающему таблицы умножения, арифметическое измерение в виде двух цифр – числа просмотров и числа лайков. В координатах двух этих чисел возникает восхитительный парадокс: равенство того, кто утверждает, что земля плоская, с тем, кто знает, что она круглая.

Создание пространства тотальной коммуникации с такой системой координат привело к тому, что в нем и истинное научное знание, и пещерное, точнее, интернет-невежество, приобрели, говоря языком физики, равную амплитуду электрического сигнала. Этот факт означает, что начавшееся более четырех столетий назад поступательное движение науки пришло к своему фатальному финалу: научная истина потеряла всякий смысл и на наших глазах единственным поприщем науки в глазах все решающего большинства стал бульвар.

Бесспорно, главным материалом бульварной науки стал графен, открытый в 2003 году, а его безусловным героем стал Андрей Гейм, единственный в мире лауреат двух премий: Нобелевской за открытие графена и Шнобелевской – за эксперименты с подвешиванием лягушки в сверхсильном магнитном поле. Вот и недавно возглавляемая им группа исследователей объявила о том, что «удалось получить чрезвычайно сильные электрические поля и наблюдать образование пар электронов и дырок – квазичастиц, носителей положительного заряда в полупроводниках. Ученые также впервые наблюдали еще один необычный высокоэнергетический процесс, который пока не имеет аналогов ни в физике элементарных частиц, ни в астрофизике. Когда они заполнили вакуум внутри графеновых структур электронами и разогнали их до максимально возможной в этой среде скорости, электрический ток превысил допустимый правилами физики конденсированного состояния. Природу этого эффекта авторы объясняли самопроизвольной генерацией дополнительных дырок».

То факт, что генерация электронно-дырочных пар в полупроводниковых структурах – явление, которое изложено в учебниках по физике полупроводников, выносится за скобки. А на передний план выдвигаются ссылки на великих физиков (Швингер) и астрофизику. И тут же по научному бульвару понеслось: «Ученые воссоздали космический эффект внутри графена».

Здесь надо отметить, что безусловные лидеры в процессе бульваризации науки именно астрофизика и физика элементарных частиц с ее Большим адронным коллайдером (LHC – Large Hadron Collaider). Дело в том, что и современный астрофизический эксперимент, и современный эксперимент по поиску новых фундаментальных частиц материи требуют миллиардных затрат и усилий авторских коллективов, насчитывающих не одну сотню, а то и тысячу исполнителей. И такое количество неизбежно должно переходить в превосходное качество.

Очевидно, что в системе координат двух арифметически простых цифр может существовать только жанр бульвара, когда настоящая научная истина должна преподноситься в виде понятного даже ребенку визуального образа. В виде красивой и броской картинки. Или, если говорить о взрослых, в виде пышных формулировок – к примеру, о «квантовом превосходстве», «второй квантовой революции», « безграничных безднах искусственного интеллекта» или, на худой конец, о том, что, как уже цитировалось выше, «ученые воссоздали космический эффект внутри графена».

В виде красивой и броской картинки. Или, если говорить о взрослых, в виде пышных формулировок – к примеру, о «квантовом превосходстве», «второй квантовой революции», « безграничных безднах искусственного интеллекта» или, на худой конец, о том, что, как уже цитировалось выше, «ученые воссоздали космический эффект внутри графена».

Яркой иллюстрацией бульварной участи современной науки стал недавний случай, связанный с космическим телескопом «Джеймс Уэбб», успешно запущенным в декабре прошлого года. Первые снимки, сделанные телескопом, появились в июле этого года. Кстати, проект по его созданию и запуску обошелся в немалую сумму 10 млрд долл. Поэтому недаром первую фотографию с этого телескопа его создатели попросили продемонстрировать Джо Байдена. Но дело в том, что научная ценность фотоснимков, гуляющих уже в миллионах экземпляров по интернету, равна нулю, так как телескоп работает в дальнем инфракрасном диапазоне, недоступном человеческому глазу.

Но на бульваре можно преподносить только картинки поярче и поэффектнее. Поэтому начальный сигнал подвергается компьютерной обработке – и перед зрителем ожидаемо предстают яркие и цветные всплески космических объектов. Такие, что французский физик Этьен Кляйн не удержался от соблазна пошутить и выдал в своем микроблоге фотографию среза колбасы чоризо со словами: «Фотография Проксимы Центавра, ближайшей звезды к Солнцу, которая расположена в 4,2 светового года от нас. Она была снята космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Какая детализация! Новый мир открывается нам день ото дня».

Поэтому начальный сигнал подвергается компьютерной обработке – и перед зрителем ожидаемо предстают яркие и цветные всплески космических объектов. Такие, что французский физик Этьен Кляйн не удержался от соблазна пошутить и выдал в своем микроблоге фотографию среза колбасы чоризо со словами: «Фотография Проксимы Центавра, ближайшей звезды к Солнцу, которая расположена в 4,2 светового года от нас. Она была снята космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Какая детализация! Новый мир открывается нам день ото дня».

И можно только порадоваться предприимчивости многих современных ученых, давно понявших, что в XXI веке наука обречена выйти на созданный ею интернетовский бульвар, чтобы стоять вдоль стен этого бульвара в томительном ожидании покупателя.

Новосибирск

Мир без времени и движения. О философии фотографии

Фотография через пару лет отпразднует 200 лет с момента своего изобретения. За это время она стала привычной и даже незаменимой в каких-то областях нашей жизни. Однако философское осмысление феномена фотографии пришлось главным образом на вторую половину ХХ века. О том, какие вопросы ставит моментальный снимок мира и устремленный на нас объектив камеры – в лонгриде Concepture.

Однако философское осмысление феномена фотографии пришлось главным образом на вторую половину ХХ века. О том, какие вопросы ставит моментальный снимок мира и устремленный на нас объектив камеры – в лонгриде Concepture.

Без всякого сомнения, фотография с момента своего возникновения была больше чем новым носителем информации – она почти сразу же стала социальным явлением. Вместе с массовым её распространением и доступностью фотокамер сам феномен фотографии оброс новыми смыслами. И, что любопытно, фотография – это «останавливающий» время технический медиум, который благодаря технологиям возникает как раз в самом начале ускорения истории и жизни общества. Возможно, поэтому фотографии было суждено породить кинематограф и серийный, быстрый вид просмотра («листание») фото-контента.

Всякое же значимое явление в обществе неизменно выступает как проблема, так как его необходимо адекватно описать и понять. Именно поэтому в ХХ веке появляется философская рефлексия как онтологии фотографического образа, так и его функционирования в обществе. К ключевым философам фотографии относят таких авторов, как Ролан Барт, Вилем Флюссер, Дитмар Кампер, Сюзен Зонтаг, Жан Бодрийяр. О своем отношении к фотографии писали известные мыслители вроде Фридриха Ницше, Эрнста Юнгера и Вальтера Беньямина. Сам феномен фотографии пытались теоретически осмыслить и пионеры этого медиа XIX века (Надар, Уильям Генри Фокс Тальбот, Ипполит Байяр), и мастера ХХ века (Анри-Карьте Брессон, Эвард Уэстон, Диана Арбус и другие).

К ключевым философам фотографии относят таких авторов, как Ролан Барт, Вилем Флюссер, Дитмар Кампер, Сюзен Зонтаг, Жан Бодрийяр. О своем отношении к фотографии писали известные мыслители вроде Фридриха Ницше, Эрнста Юнгера и Вальтера Беньямина. Сам феномен фотографии пытались теоретически осмыслить и пионеры этого медиа XIX века (Надар, Уильям Генри Фокс Тальбот, Ипполит Байяр), и мастера ХХ века (Анри-Карьте Брессон, Эвард Уэстон, Диана Арбус и другие).

При этом большинство философов центральным аспектом анализа сделали не саму фотографию, а то, как она влияет и соотносится с человеком. Поставив вслед за ними проблему положения субъекта в фотографии, я попробую показать, какие социально обусловленные мотивы и практики воплотились в данной сфере. Иными словами, стоит осмыслить прежде всего то, как существует фотография в обыденной жизни людей, каким образом встраивается в практику повседневности и как её меняет.

* * *

В наши дни фотография сопровождает нас не только от рождения и до смерти, но и после. Во многих семьях стараются как можно раньше запечатлеть ребенка на фото- и кинопленку. Можно даже заметить, что сегодня это впервые происходит еще задолго до рождения – в виде эхограмм плода. И уже после смерти главным напоминанием о человеке остается фотография в цифровой памяти или альбоме и на могиле. Можно сказать, что фотография участвует не только в общении конкретных людей, но и становится частью диалога с иными поколениями и культурами.

Во многих семьях стараются как можно раньше запечатлеть ребенка на фото- и кинопленку. Можно даже заметить, что сегодня это впервые происходит еще задолго до рождения – в виде эхограмм плода. И уже после смерти главным напоминанием о человеке остается фотография в цифровой памяти или альбоме и на могиле. Можно сказать, что фотография участвует не только в общении конкретных людей, но и становится частью диалога с иными поколениями и культурами.

Фотографию можно условно разделить на три сферы:

1. «Фотоискусство». Сюда бы я отнес не только работы для выставок и специализированных альбомов, но также фотоколлажи, репродукции живописи, архитектуры и скульптуры, а также «любительское фото» (где почти весь процесс производства снимка осуществляется одним человеком). Фотоискусство предполагает наиболее явно выраженный интерес к особому взгляду на вещи, к запечатлению не столько объектов, сколько определенного их видения. Или еще проще: фотография здесь – самоцель.

2. Специализированная/профессиональная фотография. Это прежде всего прагматичное фото: для печатных изданий, для узкопрофессиональных целей (например, в науке или бизнесе), для создания иллюстраций, в т .ч. так называемые фотобанки со стоковыми фотографиями. Здесь фотография ориентирована внешней целью – демонстрировать, соблазнять, продавать и т. п. Фотография такого рода – всегда средство или инструмент.

Это прежде всего прагматичное фото: для печатных изданий, для узкопрофессиональных целей (например, в науке или бизнесе), для создания иллюстраций, в т .ч. так называемые фотобанки со стоковыми фотографиями. Здесь фотография ориентирована внешней целью – демонстрировать, соблазнять, продавать и т. п. Фотография такого рода – всегда средство или инструмент.

3. Обыденная или домашняя фотография. Это тот тип фото, в котором запечатлены события и детали частной жизни человека, группы или семьи. Сюда же относится большая часть личных фотографий в соцсетях. Это некий внешний способ памяти, который, впрочем, шире, чем просто хранение образов. Подобные фото часто лишены художественности и даже (на первый взгляд) прагматики, но именно они очень сильно встроены в социальные практики. Одним из первых этот феномен исследовал Пьер Бурдье. Я бы сказал, что здесь фото приравнивается к факту, который выступает как повод к определенной деятельности.

Стоит отметить, что это деление ориентировано именно логикой отношения к созданию и использованию фотографии. Философ фотографии Вилем Флюссер, например, предлагал несколько другое деление – в котором главный акцент был сделан на форму коммуникации со значением фотографии.

Философ фотографии Вилем Флюссер, например, предлагал несколько другое деление – в котором главный акцент был сделан на форму коммуникации со значением фотографии.

По мнению Флюссера, фотографии бывают: указывающие (индикативные), предписывающие (императивные) и художественные. Научная публикация, политика/реклама и галерея создают разные каналы функционирования фото (и его восприятия), а в итоге мы получаем совершенно разные объекты. Каждый канал кодирует фотографию, то есть определяет то, что она несет. В моем делении и демонстрация, и предписание – это лишь варианты явной прагматики.

Следуя этому разделению, я обращусь к анализу прежде всего последней сферы. Потому что именно в ней – на обыденном уровне – проговариваются какие-то важные культурные конвенции, часто завуалированные в искусстве и профессиональном фото.

* * *

В целом наиболее удобным, чтобы подступиться к фотографии, является семиотический подход. Например, следуя утверждениям Барта и Флюссера, фотография всегда несет в себе какое-то значение. Однако в качестве семиотического объекта она может рассматриваться либо как образ, либо как текст. Образ – это континуальное целое, «аналоговая» информация, воспринимаемая как гештальт. Текст же дискретен, аналитичен, создан на основе кода («кодированная информация). По сути, именно здесь нам придется сделать методологический выбор, который несколько упростит базовый взгляд на сложный феномен.

Однако в качестве семиотического объекта она может рассматриваться либо как образ, либо как текст. Образ – это континуальное целое, «аналоговая» информация, воспринимаемая как гештальт. Текст же дискретен, аналитичен, создан на основе кода («кодированная информация). По сути, именно здесь нам придется сделать методологический выбор, который несколько упростит базовый взгляд на сложный феномен.

Понятие текста оказывается более предпочтительным, несмотря на кажущуюся парадоксальность. Хотя изначально мы и имеем только цельный образ, но в большинстве случаев огромное значение играет вовсе не изображение, а legendum – подпись к фото – без которой сложно определить, в чем смысл изображения. Особенно наглядно это проявляется в профессиональной фотографии (иллюстрации, реклама и т. д.).

По большому счету, самые важные элементы фотографии, которые влияют на её восприятие – невидны или незаметны. К ним относятся подпись или вербальный контекст, а также ракурс и акцент, которые мы обычно не видим и не можем реконструировать, т. к. нет другой информации. Именно на этих элементах строятся все классические подтасовки и манипуляции. Например, когда показана часть фотографии, которая еще и тенденциозно проинтерпретирована. Или те случаи, в которых выбор акцента фотографии – то, что в фокусе, на переднем план – неявно или намеренно упускает важные детали.

к. нет другой информации. Именно на этих элементах строятся все классические подтасовки и манипуляции. Например, когда показана часть фотографии, которая еще и тенденциозно проинтерпретирована. Или те случаи, в которых выбор акцента фотографии – то, что в фокусе, на переднем план – неявно или намеренно упускает важные детали.

* * *

Теперь, располагая этой методологической рамкой, мы можем вернуться к частной фотографии. Было бы неправильно рассматривать её в отрыве от всем известного «ритуала просмотра» семейных или личных фотоальбомов, который сегодня также дополнился листанием Инстаграма или другого виртуального альбома.

Отметим, что и тут фото – это в первую очередь текст. Это либо повод к рассказу, к некоторому говорению об изображенных людях и обстоятельствах, либо буквальный набор говорящих деталей, призванных сообщать что-то о событии или доказывать идентичность автора альбома. Как раз таким образом речь других формирует у нас вторичный вербальный образ – эти всем известные речевые клише: «мы веселимся», «брат Саня», «второй день свадьбы», «в Крыму» и т. п.

п.

В современной культуре всё меньше места оставлено простой созерцательности, поэтому первичный образ и воспринимается как несамостоятельный, как требующий в дополнение к себе нарратив. Посредством такого нарратива (возможно даже, что внутреннего) субъект вновь появляется в фотографии. Субъект здесь выступает как некая позиция, с которой можно соотнести свои переживания, воспоминания и т. п.

Между жизнью и фотографией всегда есть хотя бы минимальный, но разрыв – что очевидно в силу двух простых причин. Фотография – двухмерное изображение на плоскости, которое не передает движение. Поэтому, как ни странно, одна из самых частых тем в философии фотографии – это вопрос о подлинности. Фотографически точный образ вызывает больше вопросов и сомнений в подлинности увиденного, чем, например, живопись.

К вышесказанному можно добавить и то, что фотография в принципе «не знает» лица, не способна передать человеческое лицо. В том смысле, что лицо в жизни дано нам как некая узнаваемость. Лицо – феноменологически есть «узнаваемость», а не сочетание черт и составляющих – так писал Флоренский. Этим объясняется и тот факт, что практически любой сталкивался с «неузнаваемыми» фотографиями. Поэтому распознавание лиц на фото – это особый навык, которому современных цивилизованный человек учится с детства, а вот многие примитивные народы его лишены. Они не узнают себя и других на фото, но тоже могут научиться.

Лицо – феноменологически есть «узнаваемость», а не сочетание черт и составляющих – так писал Флоренский. Этим объясняется и тот факт, что практически любой сталкивался с «неузнаваемыми» фотографиями. Поэтому распознавание лиц на фото – это особый навык, которому современных цивилизованный человек учится с детства, а вот многие примитивные народы его лишены. Они не узнают себя и других на фото, но тоже могут научиться.

Еще интереснее взглянуть на автопортрет, селфи и профессиональный фотопортрет. Все они на первый взгляд стремятся ухватить сущностную черту человека, отразить её в устойчивом – и ко времени, и ко внешней произвольной интерпретации – объекте. Однако на самом деле все три способа строятся на фундаментальной промашке: всякое фото – это фото другого.

Фотография фиксирует это даже с большим трагизмом, чем зеркало. Когда мы смотрим на свой образ, наш взгляд устремлен на объект, то есть прочь от самого себя. Увидеть себя в другом можно, но только признав, что это другой; стало быть, и наше узнавание – в какой-то степени метафорично.

Мой образ на фото – это другой, потому что в нем всегда есть тонкий момент различия. К тому «Я» или телу, которое я называю собой, фотография добавляет что-то: ракурс, намерение фотографирующего, контекст съемки, случайность и артефакты мгновения, вроде никогда не заметных в жизни гримас. Но она также что-то отнимает: образ, лишенный движения, образ, который нравится/узнается или нет – это образ, вызывающий вопрос, тревогу, чувство странности, зависть, замешательство.

В этом смысле автопортрет силится ухватить то же, что и глаз, но тонкий раскол пролегает там, где обнаруживается взгляд. Либо в кадр попадает мертвый глаз объектива, либо вы всё равно знаете, что смотрите не себе в глаза, а в камеру. С селфи еще проще: оно ищет попадания в воображаемый идеал, поэтому почти всегда нуждается в строгом отборе (нужного ракурса), а порой и в ретуши. Как ни странно, но скорее портрет, сделанный другим, может оказаться наиболее точным выражением «Я», но, конечно, только с долей условности (например, художественный акцент на каких-то чертах).

* * *

Но разве только это побуждает людей каждый раз воспроизводить комментарии к фотографиям? Как уже было отмечено, современная культура, формируемая масс-медиа, преимущественно визуальная – не созерцательная (которая подразумевает аналитическое отношение к увиденному), а визуально-вербальная. Это нечто, устроенное по типу комикса: делимая на части структура, где вместо знака – картинка.

Также нам обычно для понимания целого необходима последовательность. На самом деле для понимания это не обязательно, но для объяснения, которое часто с ним путают – да. Объяснение – это знание причин, а причины и следствия разнесены во времени. Поскольку в фотографии время отсутствует, обладатель личного альбома или создатель экспозиции стараются восстановить последовательность своими комментариями и расположением фотокарточек (почти неизменно по хронологическому принципу).

И чтобы увидеть картину целиком, нельзя забывать и о нарциссическом мотиве. Фото-история субъекта, которую он видит по-своему, требует признания извне. Поэтому от зрителя часто неосознанно ожидают, что вы её увидите так же. Фото-история – всегда попытка получить подтверждение своего социального статуса и личного образа (Я-идеала) у других, получить признание себя таковым.

Поэтому от зрителя часто неосознанно ожидают, что вы её увидите так же. Фото-история – всегда попытка получить подтверждение своего социального статуса и личного образа (Я-идеала) у других, получить признание себя таковым.

* * *

Схожая тенденция обнаруживается в профессиональной фотографии. Сегодня в нашей повседневности мы вынуждены сталкиваться с ней постоянно, в первую очередь в рекламе. Рекламный фото-образ призван уже не просто дать правдоподобие, а напротив – подчеркнуть гиперреальность, глянцевость образа.

Собственно, глянец – это своего рода публичный фантазм общего потребления. Ведь и в фантазме важна не столько реалистичность, сколько соблазнительность и неизменность. Это своего рода жизнь, замершая в стекле. Реклама обращается к гиперреальности, потому что странность таких объектов обладает большей притягательностью. Как, например, в эффекте макросъемки. Такая тенденция в рекламной фотографии закономерна, если помнить, что реклама всегда рассчитана не только на сообщение информации, но и на подпороговое бессознательное влияние.

Немного иначе устроена пропагандистская фотография, особенно политическая. Здесь реалистичность – важное алиби, под сенью которого обычно протаскиваются на первый взгляд незначимые передержки. Однако в серии таких фотографий ангажированность становится более различимой, конечно, для критического ума, который знает, что фотография отражает ракурс на вещи, а не сами вещи.

Так что где-то отбор фотографий (например, демонстранты с цветами, улыбаются, полицейские в заграждении – хмурые, со щитами и дубинками), где-то ракурс (нижняя точка, делающая маленькую толпу большой или выбор узкого места для фото), а где-то подписи («это N., большой ученый, интеллигент и любитель животных – он тоже вышел на протест») – всё это в итоге задает общее впечатление, вторичный образ события. События, которого никогда не было, так как в реальности всё намного сложнее и многограннее.

* * *

Здесь логично обратиться и к самому процессу фотографирования, который сегодня доступен практически каждому. Особо рассмотрим ситуацию, когда один человек фотографируется другим.

Особо рассмотрим ситуацию, когда один человек фотографируется другим.

По большому счету, глаз тождественен фотообъективу – это орудия символической агрессии, вторжения в чью-либо жизнь. Положение под взглядом – это и есть объективация, а не та обрезанная версия, с которой носятся борцы за всё хорошее. Взгляд всегда предполагает произвол смотрящего – как минимум в том, что он видит. И наивно полагать, что взгляд можно очистить от этой агрессивно-эротической двусмысленности.

Однако если глаз «создает» взгляд – «ответ Реального», то объектив – только материальный объект, за которым взгляд подразумевается. То есть фотографирование – одновременно и более явное вторжение (так как имеет последствием материальный остаток – фотокадр), и в то же время воображаемое (так как реальный взгляд примысливается).

Так же и для снимающего это двоякое состояние: и полностью дезавуированного наблюдателя, и подглядывающего. Но именно элемент подглядывания позволяет «наполнить» зрение удовольствием, в том числе и с помощью объектива. А с точки зрения психоанализа наиболее продуктивно объяснять распространенность и повторяемость определенного поведения как раз с позиции тех желаний и удовольствий, которые оказались в нем воплощены.

А с точки зрения психоанализа наиболее продуктивно объяснять распространенность и повторяемость определенного поведения как раз с позиции тех желаний и удовольствий, которые оказались в нем воплощены.

Что же такое быть фотографируемым для субъекта? Фотообъектив, направленный на человека – всегда некий запрос со стороны Другого («Кто ты и каков?»). Логично предположить, что в такой ситуации нормальный (невротический) субъект, столкнувшись с требованием или неясным желанием Другого, вынужден либо отыгрывать его, либо как-то отрицать, ускользать от него.

Реакцией истерика будет попытка отыграть воображаемое желание Другого (либо «я счастлив», «я – то, что ты хочешь», либо отрицание, какая-то форма агрессии). Обсессивный невротик попытается заместить это желание, но если у него нет своего желания, то это будет скорее маска серьезности, официальности или демократичного дружелюбия. Вопрос о том, как реагируют на подобную ситуацию психотики и перверсивные, я оставлю в стороне, хотя для паранойи представить общий тон реакции довольно несложно.

* * *

Обратимся к ситуации, когда запечатлевается не только человек, но и мир. В чем вообще суть фотографирования? «Освоение действительности», но это не приобретение предметов или событий, а приобретение их артикуляции, выделения из мира. Это сродни удовольствию называния, опознавания вещей – удовольствие фотографирования в том, что на фото реальность уже неизменчива и может быть (символически) структурирована: это то, это сё и далее по списку. Легкость и доступность изображения, не требующая особого навыка, задевает и те струнки души, что грезят контролем.

Отметим: то, что никак не структурируется – это «пятно», «дефект». Однако подлинный опыт реальности как раз в том, что наша привычная, символически сконструированная реальность в восприятии так или иначе оказывается уже деформирована этим ускользающим «пятном». Мир никогда не предстает мне как прозрачный и понятный, а скорее как то, что можно читать и разгадывать. А значит, в сам визуальный опыт вписано то, что заявляет о своем присутствии, но остается не схваченным словом. Можно сказать, что фотографирование – это обретение не предмета, а «мира». «Мира» в кавычках, как статичного фантазма, призванного успокоить тревогу жизни, вызванную изменчивостью реального мира.

Можно сказать, что фотографирование – это обретение не предмета, а «мира». «Мира» в кавычках, как статичного фантазма, призванного успокоить тревогу жизни, вызванную изменчивостью реального мира.

Легкость перехода от трехмерного изменчивого мира к плоской иллюзии обеспечивается техникой – субъект выключен и в этом аспекте. Именно поэтому Бодрийар скажет, что фотография отправляет нас в измерение по ту сторону копии, в область trompe l’oeil (обманка – тип картин, имитировавших объем и пространство). Фотография не просто приостанавливает реальность с её движением, звучанием, телесной включенностью, она еще и кромсает реальность каким-то нечеловеческим образом. Отсюда и возникает стремление очеловечить мир фотографии хотя бы в слове.

Эта точка – одно из ключевых непониманий фотографов, гоняющихся за реалистичностью. Реализм фотографии создается не столько экспрессией кадра, сколько его иконичностью – чем-то, что читается как узнаваемый сюжет о человеческих боли, страдании, смехе, ликовании. Взгляните на любую подборку лучших фото века по версии Times или Vanity Fair, и вы увидите не столько уникальную реальность, сколько понятную универсальность вкупе с гуманистическим взглядом фотографа, вписанным постфактум.

Взгляните на любую подборку лучших фото века по версии Times или Vanity Fair, и вы увидите не столько уникальную реальность, сколько понятную универсальность вкупе с гуманистическим взглядом фотографа, вписанным постфактум.

Кстати, именно взгляд фотографа – это то, что часто не дает покоя при рассмотрении легендарных фото. Ведь нейтральность камеры не дает морального оправдания реальному человеку, держащему её, а потому в целом ряде случаев возникают вопросы: Что он чувствует в этот момент? На чьей он стороне? Отчего он фотографирует, а не вмешивается? Не раздувает ли он из мухи слона (создавая событие, героя или изгоя) или, напротив, не занимается ли он вуалированием ужаса Реального с помощью эстетики? Например, известная работа Кевина Картера «Голод в Судане», сделанная в 1993-м, после которой самого автора сравнили с изображенным на фото стервятником. Это фото иначе воспринимается, когда вы знаете, что ребенок на нем выжил. И совсем иначе, когда вы знаете, что автор, получивший Пулитцера за это фото, через три месяца покончил с собой.

* * *

Логично тогда задать вопрос: а каким, собственно, мы хотим видеть мир на фотографии? В этом вопросе сталкиваются личные фантазмы и массовая идеология, ведь чаще всего «как видеть мир» нам предписано.

Еще в 1936 году в своем эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» Вальтер Беньямин отмечал, что развитие фотографии и кино выводит в культуре на первый план массовость и идеологию. По его мнению, с новыми технологиями принципиально меняется взгляд на реальность: если художник всегда на естественной дистанции от неё, то оператор нарушает эту дистанцию, проникает глубже в реальность, членит её, а затем воссоздает заново из фрагментов. Нужно учесть, что сам Беньямин считал такой подход к реальности более истинным: деятельность оператора и монтажера для него сродни работе психоаналитика, докапывающегося до скрытых фундаментальных механизмов.

Фотография многое может рассказать об истории, но об истории культурных предписаний, а не событий. Фотографирование не несет никакого истинного (даже прошлого) представления о мире, наоборот, оно размывает его и подтверждает неуловимость мира – точнее, неуловимость его нематериальной составляющей: нашего желания, вписанного во взгляд на этот мир. Даже репортажное фото ничего не знает о событии, ведь события – это то, как я их воспринимаю и затем помню (что отложилось во мне, в т. ч. бессознательно).

Фотографирование не несет никакого истинного (даже прошлого) представления о мире, наоборот, оно размывает его и подтверждает неуловимость мира – точнее, неуловимость его нематериальной составляющей: нашего желания, вписанного во взгляд на этот мир. Даже репортажное фото ничего не знает о событии, ведь события – это то, как я их воспринимаю и затем помню (что отложилось во мне, в т. ч. бессознательно).

Подобный парадокс блестящей игрой слов формулирует Жан Бодрийар в своей статье «Фотография, или Письмо света»: «Чудо фотографии, её так называемое объективное изображение, является радикальным выявлением необъективного мира. Это парадоксально, что отсутствие объективности мира выявляется объективом фотокамеры». В русском языке лишь отчасти читается эта игра слов «объективное» – «объектив». Стоит заметить, что по-французски objectif – это и «фотографическая линза», и «объективный», и «цель/задача». Так что фраза Бодрийара звучит еще с какой-то зловещей нотой: необъективность мира представляется целью фотографии, её неясным «умыслом». Но в самом деле, вы не задумывались, как можно мыслить причастным миру то, что ему прямо противоположно – фотографический образ, в котором исключены время, движение, а также остановлены конфликты и взаимодействия сил мира?

Но в самом деле, вы не задумывались, как можно мыслить причастным миру то, что ему прямо противоположно – фотографический образ, в котором исключены время, движение, а также остановлены конфликты и взаимодействия сил мира?

Поэтому всегда были люди, отрицающие фото. Как, например, герой фильма «Затерянное шоссе» Дэвида Линча, формулирующий девиз отрицания: «Я предпочитаю помнить вещи такими, какими они мне запомнились». Ведь всё вышесказанное можно понимать и как «умерщвление реальности». И, как это ни удивительно, возникновение фотографии многих наводило на мысль о соседстве её со смертью.

Один из пионеров фото Ипполит Байяр уже в 1840 году сделал автопортрет, в котором имитировал утопленника. А ко второй половине XIX века в нескольких странах возникла традиция посмертных фотографий. Особенно черно-белая фотография производила странное впечатление: знакомое превращалось в неизведанное, а повседневное – в потустороннее. Пустые улицы, размытые фигуры, похожие на призраков, мертвенно-контрастные лица, а также смерть в разных её формах (например, на фото с полей сражений) – всё это говорит о культурном родстве фотографии с темой смерти, что прежде можно было видеть на примере жанра vanitas и натюрморта. Но ведь мы и в самом деле часто говорим о фото в терминах утраты – мы видим то, чего уже нет.

Но ведь мы и в самом деле часто говорим о фото в терминах утраты – мы видим то, чего уже нет.

Однако есть и такие, кто едва ли не одержим фотографированием себя. Это не только бьюти-блоггеры, но и довольно известные художники – например, поздний Энди Уорхол. Впрочем, мотивы у них схожие: фотографирование себя здесь представляется не как смерть, а, напротив, как (пусть иллюзорное) спасение от неё. Фиксация образа дарит надежду на защиту от изменения, старения и смерти. Хотя спасение здесь направлено не на реального себя, а на своего двойника, на идеальный зеркальный образ, к которому мы питаем нарциссическую привязанность (эта привязанность и есть основа нашего «Я»).

* * *

При этом современное ощущение от фотографии меняется. Метафоры умерщвления или господства над миром истираются, а порой становятся неактуальными новому опыту. Селфи больше не предполагают только грех гордыни или провокацию зависти/вожделения, но иногда служат просто метками, временными закладками для памяти, ироничными записями о своем житии. Также фото вещей и текстов вытесняет запись и попытки передать нечто словами. Фотография легко встраивается в повседневность, и даже членение мира на куски и отрезки порой облегчает ощущение заброшенности в День сурка.

Также фото вещей и текстов вытесняет запись и попытки передать нечто словами. Фотография легко встраивается в повседневность, и даже членение мира на куски и отрезки порой облегчает ощущение заброшенности в День сурка.

Любопытно отметить, что еще до появления соцсетей Вилем Флюссер настаивал на том, что фотография возникла раньше, чем для неё появились подходящие социальные условия. По его мысли, фотография – первая постиндустриальная вещь, она тиражируется сколько угодно много и всё меньше зависит от носителя. Он вообще считал, что изобретение фото – вторая медиа-революция после письменности, которая, впрочем, возвращает нас к архаике.

Традиционные образы (наскальные рисунки, пиктограммы, картины) он называл абстракцией первого уровня, текст – второго, фото – третьего. Но тогда получалось, что если на первых мир расколдовывается, читается, то на третьем снова заколдовываем. Мир на фотографии приходит неясным и неизвестно откуда. Поэтому вывод Флюссера пессимистичен: фотография претендовала на объединение социального целого (как нечто самопонятное), но она по большей части разобщает.

* * *

Вообще, говоря о смерти в фото, мы говорим не только о реальной смерти, но и о символе, очерчивающем фундаментальную прерывность, невозвратность и конечность нашей жизни и мысли. В таком случае фотография – с одной стороны, попытка увековечить некие образы и события. Но с другой стороны, само фотографирование наглядно показывает, что жизнь наша не является сама по себе целостной – она легко распадается на фрагменты, запечатленные если не в фотографии, то в памяти.