Солоухин Владимир Алексеевич — Закон набата — 38 страница

Бела трава – и вдруг смешно! Попробуй догадайся, над чем тут смеются.

1961

Мститель

Вместо того чтобы сидеть на скучном уроке по арифметике, нам выпала удача копать картошку на школьном участке. Если вдуматься, копать картошку – чудесное занятие по сравнению с разными там умножениями чисел, когда нельзя ни громко высморкаться, ни повозиться с приятелем (кто кого повалит), ни свистнуть в пальцы.

Вот почему все мы, и мальчишки и девчонки, дурачились, как могли, очутившись вместо унылого класса под чистым сентябрьским небом.

Денек стоял на редкость: тихий, теплый, сделанный из золотого с голубым, если не считать черной земли под ногами, на которую мы не обращали внимания, да на серебряные ниточки паутинок, летающих в золотисто-голубом.

Главное развлечение наше состояло в том, что на гибкий прут мы насаживали тяжелый шарик, слепленный из земли, и, размахнувшись прутом, бросали шарик – кто дальше.

Я наклонился, чтобы слепить шарик потяжелее, как вдруг почувствовал сильный удар между лопаток. Мгновенно распрямившись и оглянувшись, я увидел, что по загону бежит от меня Витька Агафонов с толстым прутом в руке. Значит, вместо того чтобы бросить свой комок земли в небо, он подкрался ко мне сзади и ударил меня комком, насаженным на прут.

Многочисленные лучистые солнышки заструились у меня в глазах, а нижняя губа предательски задергалась: так бывало всегда, когда приходилось плакать. Не то чтобы нельзя было стерпеть боль. Насколько я помню, я никогда не плакал именно от физической боли. От нее можно кричать, орать, кататься по траве, чтобы было полегче, но не плакать.

Зато легко навертывались слезы на мои глаза от самой маленькой обиды или несправедливости.

Зато легко навертывались слезы на мои глаза от самой маленькой обиды или несправедливости.Ну за что он теперь меня ударил? Главное, тайком, подкрался сзади. Ничего плохого я ему не сделал. Наоборот, когда мальчишки не хотели принимать его в круговую лапту, я первый заступился, чтобы приняли. «На любака» мы с ним не дрались давным-давно. С тех пор, как выяснилось, что я гораздо сильнее его, нас перестали стравливать. Что уж тут стравливать, когда все ясно! В последний раз мы дрались года два назад, пора бы об этом забыть. К тому же никто не держит обиды после драки «на любака». «Любак» и есть «любак» – добровольная и порядочная драка.

Ни один человек на загоне не заметил маленького происшествия: по-прежнему все собирали картошку; наверное, небо по-прежнему было голубое, а солнышко красное. Но я уж не видел ни картошки, ни солнца, ни неба. В горле у меня стоял горький комок, на душе было черно от обиды и злости, а в голове зародилась мысль отомстить Витьке, да так, чтобы в другой раз было неповадно.

Вскоре созрел план мести. Через несколько дней, когда все позабудется, я как ни в чем не бывало позову Витьку в лес жечь теплинку. А там в лесу и набью морду. Просто и хорошо. То-то он испугается один в лесу, когда я скажу ему: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» Нет, я сзади бить не буду, я ему дам прямо в нос. Или отплатить тем же? Раз он меня сзади, – значит, и я его сзади. Только он нагнется за сухим сучком, а я как тресну по уху, чтобы загудело по всей голове. Он обернется, тут-то я ему и скажу: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» А потом уж и в нос…

В урочный день и час, на большой перемене, я подошел к Витьке. Затаенное коварство не так-то просто скрывать неопытному мальчишке. Казалось бы, что тут такого: пригласить сверстника в лес жечь теплинку? Обычно уговариваешься об этом мимоходом, никакого волнения быть не может. На этот раз я волновался. Даже в горле стало сухо, отчего голос сделался глухой и вроде бы чей-то чужой. А руки пришлось спрятать в карманы, потому что они вдруг ни с того ни с сего задрожали.

Витька посмотрел на меня подозрительно. Его оттопыренные уши, над которыми нависали соломенные волосенки, покраснели.

– Да уж… Я знаю, ты драться начнешь. Отплачивать.

– Что ты, я забыл давно! Просто пожгем теплинку. А то, если хочешь, палки будем обжигать, а потом разукрасим их. У меня ножичек острый, вчера кузнец наточил…

Между тем положение мое осложнилось. Одно дело – нечаянно заманить в лес и там стукнуть по уху: небось знает кошка, чье мясо съела, а другое дело – весь этот разговор. Если бы Витька отнекивался, отказывался, а потом нехотя пошел, было бы куда все проще. А после моих слов он улыбнулся от уха до уха (рот у него такой, как раз от уха до уха) и радостно согласился:

«Вот я тебе покажу «пойдем»!» – подумал я про себя. Пока шли до горы, я всю дорогу старался вспомнить, как он ни за что ни про что ударил меня промежду лопаток, и как мне было больно, и как мне было обидно, и как я твердо решил ему отплатить. Я так все точно и живо вообразил, что спина опять заболела, как и тогда, и в горле опять остановился горький комок, и даже нижняя губа вроде бы начала подрагивать, – значит, я накалился и готов к отмщению.

На горе, где начались маленькие елочки, выпал удачный момент: как раз Витька, шедший впереди меня, наклонился, что-то рассматривая на земле, а ухо его словно бы еще больше оттопырилось, так и просило, чтобы я по нему стукнул что есть силы.

– Смотри, смотри! – закричал Витька, показывая на круглую норку, уходящую в землю. Его глаза горели от возбуждения. – Шмель оттуда вылетел, я сам видел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Притча о блудном сыне Лук.15:11-32. Толкование Притч Иисуса Христа

|

Нравится Твитнуть ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ: СКАЧАТЬ КНИГУ «Возвращаясь к истокам христианского вероучения» можно с нашего сайта pdf, rtf, fb2, epub, doc, odt, txt. Облако тегов: Притча о блудном сыне Лук.15:11-32. Толкование |

Наверное, каждый из нас не раз задавался вопросами по поводу правильности понимания притч Иисуса Христа. Действительно, некоторые притчи Христа нам кажутся сложными, и мы видим, как они по-разному толкуются богословами. Получается, Христос зря говорил притчами? Давайте посмотрим, что Сам Иисус говорит о притчах. Откроем Евангелие от Матфея 13 главу: Матф.13:2 И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. 3 И ПОУЧАЛ их много притчами… После этого ученики спросили Иисуса. Матф.13:10 И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? 11 Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, 13 потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; 15 ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Может Иисус был так возмущен низким духовным состоянием народа, что говоря им притчами, как бы этим наказывал простой люд? Может Христос говорил притчами, чтобы унизить простых людей, и в их глазах возвысить Своих учеников? Может Иисус, говоря притчами, хотел скрыть правду от простых людей, а открыть истину только Своим последователям? Разве, Иисус не хотел, чтоб простые люди поняли значение Его притч?! То есть Христос не желал, чтобы простые люди поняли Его учение?! Конечно НЕТ! На эти же слова Христа из Матф. 13:10-16 можно посмотреть под другим углом… Прочтите эти тексты не с точки зрения критики, а как сожаление, огорчение Иисуса о несчастных заблудших простых людях… И Вы увидите, что Иисус не уничижает, а наоборот жалеет простых людей и желает их исцелить! Он констатирует, что Его ученики уже познают тайны Царствия Божьего, а окружающие люди далеки от этого. К сожалению Господа, сердца большинства людей огрубели, поэтому они слыша не слышат… И поэтому Христос пытается им донести истину с помощью притч: «Потому говорю им притчами»! Чтобы слушающие лучше поняли глубинный смысл Им сказанного. Матф.13:35 да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира. Что такое «сокровенное»? Это тайное! То есть в притчах не скрываются, а ОТКРЫВАЮТСЯ тайны Божии! Все дело в том, что притча в Израиле – это не развлекательный жанр, и даже не поучительный рассказ о морали и нравственности, направленный на неограниченный круг лиц. Причти в Израиле – это практические упражнение для учеников раввинистических школ, для усвоения ими важных знаний при изучении Торы (Тора в переводе «закон». Торой евреи называют первые 5 книг Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие). То есть это инструмент процесса обучения. Давайте вспомним, что Иисус был не простым странствующим мудрецом, а был больше похож на Раввина. Поэтому Иисуса не раз называют Равви, то есть Учитель (Матф.26:25; Мар.9:5; Иоан.1:38; Иоан.3:2). У Раввинов того времени были у каждого свои ученики, которые долгое время, годами перенимали все знания от своего Равви. Вспомним, что мы прочли выше. Матф.13:3 И ПОУЧАЛ их много притчами… «Поучал» – это учил. То есть Иисус УЧИЛ притчами «множество народа» (Мф.13:2). Христос не прятал правду, не распространял тайное учение в притчах, открывая их суть лишь приближенным и избранным. Его спасительная весть была для всех: Иоан.18:20 Я говорил явно миру… тайно не говорил ничего. Кроме простого народа и Своих учеников, Иисус с притчами обращался и к фарисеям, и к книжникам, и к первосвященникам: Лук.15:2 Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. 3 Но Он сказал им следующую притчу (см. также Матф.21:45, Лук.20:19, Лук.16:14). Иисус приглашал всех слушателей обучаться с помощью притч заповедям Торы и Царствию Небесному. Христос хотел, чтобы все люди думали над Его словами, размышляли о Его учении. Итак, повторим, притча в Израиле – это инструмент практических занятий в процессе изучения Торы. При этом притчи в Израиле в то время (как и сейчас) существенно отличались от басен Эзопа. Что представляют из себя басни древнегреческого поэта Эзопа? И что представляют из себя басни Ивана Андреевича Крылова? Басни Крылова имеют тот же жанр, что и басни Эзопа. Крылов сюжеты своих басен зачастую подчерпывал именно из басен Эзопа. Басни Эзопа и Крылова – это аллегории. Их смысл — описать и высмеять какие-то недостатки общества или человека, дать практическое поучение читателям. Например, Моська указывает на человека с определенными характерными чертами или поведением, мартышка — на другого идивида. То есть басня не про Моську и не про мартышку… У каждого героя и образа из басни есть прототип — прообраз, на которого тот указывает. К сожалению, грекомыслящие христиане, как ранее так и сегодня, пытаются притчи Иисуса воспринимать именно как басни Эзопа и Крылова. И они ищут прототипы У ВСЕХ героев и образов притч Христа. Но притчи Иисуса – это не Эзоповы басни. Это разные литературные жанры. В притчах Иисуса НЕ нужно у каждого героя и образа искать прототип, раздумывать на кого или на что он указывает. Некоторые герои и образы в притчах Христа используются лишь для полноты картины, не имея прообразов. Притчи Иисуса по жанру похожи на раввинестические притчи, они имеют соответствующую литературную форму. В традиции иудаизма выделяют несколько видов притч. Можно назвать три наиболее распространенных типа притч, которые использует Иисус: с истолкованием, иллюстрация и сравнения. Но не только типология важна для правильного понимания притч. Чтобы правильно понять притчу нужно:

Итак, давайте разберем три типа притч Христа:

Сейчас мы разберем притчу Иисуса, определим её адресата, контекст и тип, и увидим, поможет ли нам это лучше понять данную притчу. Лук.15:11 Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 12 и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение. 13 По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. 14 Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; 15 и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; 16 и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. 17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; 18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою 19 и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. 20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 21 Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. Сначала нужно определить адресата, то есть того/тех, к кому была обращена данная притча: это фарисеи и книжники. Лук.15:2 Фарисеи же и книжники роптали … 3 Но Он (Христос) сказал им Прочитаем вокруг и определим контекст повествования. То есть надо понять, о чём речь идёт вокруг данной причти, в рамках какого диалога или события, было произнесено Иисусом это наставление. Контекст будет понятен, если читать 15 главу Евангелия от Луки с самого начала: духовенство Израиля упрекнуло Иисуса в том, что Он общается с призираемыми в обществе грешниками и мытарями. Лук.15:1 Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. 2 Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Фраза «ест с ними» или «ест и пьет» понималась ранее не так как сегодня. Когда современный человек слышит слово “пьет”, у него сразу встает ассоциация с пьяным застольем. Лук.5:31 не здоровые имеют нужду во враче, но больные Именно на обвинение Иисуса в тесном общении с мытарями и грешниками, Господь дал религиозным лидерам ответ, в виде серии притч: о потерянных овце и драхме, и о блудном сыне. То есть, контекст притчи о блудном сыне, – это конфронтация Христа с фарисеями и книжниками на предмет истинной и ложной праведности, где Иисус демонстрирует любовь к грешникам со стороны Господа и пренебрежение к ним со стороны религиозных деятелей. Теперь давайте попытаемся определить Типологию притчи о блудном сыне: с истолкованием, иллюстрация или сравнение. (О типах притч читайте во Вступлении) Найдем ли мы под притчей истолкование Самого Иисуса. То есть данная притча о блудном сыне – это ИЛЮСТРАЦИЯ. Эта притча иллюстрирует отношение Господа к покаявшимся грешным людям. Итак, притупим к непосредственному толкованию притчи о блудном сыне Лук.15:11-32Начинается притча о блудном сыне со слов: «И еще сказал», что подтверждает тот факт, что данная притча является продолжением поднятой ранее темы. Героями притчи выступают три человека: отец, младший и старший сыновья. Младший сын просит у отца выдать ему на руки часть имения. Если представить имение, как семейный бизнес, такой поступок взрослого сына кажется в современном западном обществе вполне нормальным. Однако, на Ближнем Востоке, частью которого является и Израиль, такое поведение сына считается практически предательством. На Востоке очень ценны семейные скрепы. Уйти из отчего дома в «далекую страну» означает выказать неуважение своем близким и предкам. Но младший сын не просто покидает семью, он просит разделить семейный бизнес с выделом его доли. А имение видимо было не маленьким, так как далее из текста видно, что у отца были рабы, слуги и наемники. Некоторые толкователи Библии считают, что тут речь идет о заранее разделенном наследстве при ещё живом отце. Однако, слово “наследство” в тексте прямо не упоминается. Вполне возможно, младший сын трудился без зарплаты в семейном бизнесе, то есть вложил в общее дело свои время и умение. А потом захотел получить часть сформированного при нем бизнеса на руки. С точки зрения гражданского оборота, это желание законно и вполне понятно. Но если речь идёт о семье, то этот поступок сродни предательству. А если представить, что младший сын попросил своё наследство при живом отце, то низость его поведения будет ещё более вопиющей. Такой поступок даже сложно представить в реальности, насколько он циничен и подл, прямо показывая на неуважение и даже неприязнь сына к отцу. В любом случае, будь то выдел наследства, или части совместного бизнеса, поступок младшего сына был открытой демонстрацией его неуважения к отцу и ко всей остальной семье. И молодой мужчина, понимал всю тяжесть своего предательства, так как в конце притчи, он сам признает, что согрешил против отца и неба и не достоин называться сыном. В притче о блудном сыне, мы видим отца, который не противится безрассудному поведению его повзрослевшего отпрыска, а идет ему навстречу, предоставляя возможность выбора своей судьбы. Без сомнения отцу нелегко было позволить любимому сыну уйти из родного дома в далекую страну. Тем более, как было отмечено выше, этот уход негативно сказался на семье в целом. В этой притче отец иллюстрирует Бога, который считает неприкосновенным свободу выбора человека. Именно из-за наличия свободы выбора впали в грехопадение первые люди. Но не дать эту свободу Бог не может. Ведь иначе, человек перестанет быть человеком, а станет марионеткой, роботом, автоматом, не способным на искреннюю любовь, а также на другие эмоции и переживания. Давайте внимательно посмотрим на младшего сына. Что им двигало? Нам сразу продемонстрирован его распутный характер. В притче о блудном сыне, мы читаем, что он, придя в дальнюю страну, тем и занимался, что расточал «имение свое, живя распутно». Когда у него закончились сбережения, молодой мужчина вынужден был устроиться на работу, чтобы дальше жить в этой далекой стране. И он бы так и остался навсегда вдали от дома, если бы не случилась беда. Наступивший голод внес существенные коррективы в планы блудного сына. Теперь он не мог найти себе нормально оплачиваемую работу. Его попросту не нанимали. Почему? Ответ прост, если вспомнить, что во время любого кризиса — голода, в первую очередь люди заботятся о своих близких, потом о своем народе. Рабочих мест становится меньше, поэтому нанимают земляков, чтобы спасти их и их семьи от голодной смерти. Так и произошло с блудным сыном в притче. Ему дали низкооплачиваемую работу с минимальной оплатой. Зарплата была такой мизерной, что он питался хуже хозяйских свиней. В притче о блудном сыне сказано, что находясь в таком бедственном положении, он пришёл в себя. На этой фразе стоит заострить внимание. «Придя … в себя» молодой мужчина решил вернуться к отцу, признаться в том, что его поступок был грехом, что он в нём кается и хочет быть хотя бы наемным работником в своей семье. Фраза «придя … в себя» показывает, что до того момента, когда юношей овладели желания свободы и праздности, он ценил то, что имеет и он понимал, что хорошо, а что плохо. Молодой мужчина ранее осознавал, что размеренная жизнь в лоне своей семьи, давала ему спокойствие, стабильность и даже счастье. И если бы он не поддался искушению, не возогревал свои тайные желания, то всё бы так и оставалось. Данная иллюстрация будет знакома многим верующим, которые пришли к Богу после несчастий, случившихся в их жизни. Но в притче о блудном сыне ситуация драматичней, ведь в отличии от многих людей, которые познакомились с Господам благодаря беде, младший сын знал Бога (отца). Он сам ушёл от Него, и при этом обидел Его и разорвал все связи. Но даже такое предательство Бог (отец) простил сыну. Это описано в заключительной части притчи о блудном сыне. Мы видим пожилого отца, который, не смотря на преклонный возраст и косые взгляды соседей, бежит навстречу сыну. Бег старого человека, возможно, смотрелся смешно со стороны, что было неприлично для убеленного сединой уважаемого отца семейства. Но отец не думает ни о возрасте, ни об уважении. Он любит сына и неимоверно рад его возвращению. Любовь отца не ограничивается кратковременными эмоциями. В притче мы читаем, что он надевает на руку блудного сына перстень и одевает его в лучшие одежды. Это описание показывает, что отец вернул сына в лоно семьи, хотя сам сын этого даже не смел просить. Блудный сын согласен был даже на наемный труд за небольшую зарплату, но отец принимает своего непутевого ребенка обратно в семейный бизнес и возвращает ему утерянный статус – представителя семьи. Перстень ранее служил печатью, которой скреплялись все сделки и важные документы. Таким жестом отец официально восстанавливает блудного сына во всех правах. Вспомнив, что отец иллюстрирует Бога, можно представить величину Его любви и прощения. Он первым идет на встречу блудному чаду, который предал Его. Он восстанавливает все права Своего дитя, когда тот искренне кается. Он искренно рад тому, что Его сын вернулся и готов на жертвы ради него — в честь сына устраивается большой дорогостоящий праздник. Интересен и третий герой притчи о блудном сыне – это старший сын. Он был на поле в тот момент, когда вернулся его брат. Приближаясь к дому, он понял, что в имении большое пиршество. От слуг он узнал, что вернулся его младший брат и по этому поводу был заколот откормленный телёнок. Его обуяла обида и зависть. Откормленный телёнок стоил очень дорого. И отец ради младшего сына пошёл на такие большие траты. Между тем, старший сын, на свои личные развлечения не получал от отца даже козлёнка. Конечно, его это задело. Причем горечь обиды была настолько сильной, что он не хотел даже присоединиться к семейному празднику. И опять отец идет навстречу к сыну. На сей раз, он пытается вернуть старшего сына. Отец объясняет ему, что нет повода для обиды, ведь телец заколот не для развлечения. Нельзя поставить на одни весы простое веселье с друзьями, и радость от того, что из лап смерти вырвана родная кровинка. Отец так и говорит: «брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Заметим, что отец не сердится на зависть старшего брата, а пытается объяснить ему, что тот не менее любим, чем младший брат. Просто он и так всегда рядом с отцом, от чего оба получают постоянно удовлетворение. Старший сын символизирует верующего, который находится в завете с Богом. Это не какой-то плохой завистливый человек, как считают некоторые толкователи. Посмотрите, как говорит ему отец: «Ты всегда со мною, и все мое твое». Этот старший сын просто поддался эмоциям. Мы все иногда завидуем, когда нам самим не хватает благословений от Бога, но мы видим благословения от Господа у других людей, которые как нам кажется, меньше их заслуживают. Младший сын предал отца, братьев, семью, опустошил семейную казну… А отец его принял, простил, восстановил и еще пир на весь мир закатил. Тут эмоции берут верх. Благо, если эти эмоции кратковременны. Старший сын здесь, это аналог 99 праведников из первой притчи о потерянной овце, то есть, как 99 овечек, и как 9 драхм из второй притчи. А младший сын был потерян навсегда, был практически мертв, отец уже в мыслях даже похоронил его, но сын чудом спасся. Эмоционально это сильнее, чем рождение ребенка. Ведь к взрослому сыну отец уже успел привязаться и сильно полюбить его. От того и потеря его сильно ранила сердце родителя. Поэтому и возвращение «блудного» сына «с того света» стало великим праздником для любящего отца. Можно представить родителей десяти детей, у которых заболел смертельно один взрослый ребенок. Всё их переживание будет направлено на него. И счастье от его выздоровления будет огромным. Но это не значит, что родители не любят остальных своих детей. Если понимать, что отец символизирует Бога, то можно по-особому взглянуть на фразу «был мертв и ожил». Ведя разгульный образ жизни, блудный сын потерял спасение для вечности, то есть заслужил вечную смерть. Но покаявшись и обратившись, он получил возможность быть наследником вечной жизни. Давайте повторим описание Бога в этой притче: Здесь проиллюстрирована огромная любовь Бога. Тут мы видим великое Божье милосердие и прощение. Бога предали, а Он первым идет навстречу тому, кто предал Его. Он восстанавливает все права грешника, когда тот искренне кается. Он искренно рад тому, что грешник кается, так что устраивает огромный праздник на Небе. Сделаем вывод. В серии притч в 15 главе Евангелия от Луки, каждая притча описывает разные ситуации покаяния грешных людей. В притче о потерянной овце, она сама потерялась по своей неопытности, самонадеянности и глупости. При этом овца осознавала, что она потерялась и хотела вернуться. Овечка иллюстрирует верующего, который знал Бога, но отошел от Него, увлеченный соблазнами мира, и потерял Господа из виду. В притче о драхме, монета даже не понимала, что она потерялась.

Валерий Татаркин ► Толкование на другие притчи Иисуса Христа Валерий Татаркин |

Резюме и анализ притчи о блудном сыне – Интересная литература

ЛитератураПритча о блудном сыне — одна из самых известных притч Нового Завета. Но что менее известно, так это то, что она завершает три похожие притчи, которые можно найти в главе 15 Евангелия от Луки. Что символизирует притча о блудном сыне? А что случилось с этими двумя другими притчами?

Рассмотрим подробнее соответствующую главу из Евангелия от Луки. Но прежде чем мы приступим к анализу истории о блудном сыне, вот краткое содержание притчи.

Блудный сын: краткое изложение

Блудный сын описан в Луки 15:11-32.

У мужчины было два сына. Младший сын попросил отца дать ему деньги, которые отец обещал ему, и отец согласился. Затем младший сын ушел из дома и отправился жить в «дальнюю страну». Вскоре он растратил все деньги, которые дал ему отец, живя «буйно» и небрежно.

Когда все его деньги закончились, голод распространился по стране, и он оказался голодным. Чтобы прокормить себя, он пошел и нашел работу в поле, кормя свиней. Он был так голоден, что с удовольствием съел бы то, что съели свиньи.

Однажды он понял, что у слуг его отца достаточно хлеба, а у него его нет. И решил он пойти домой и просить у отца прощения и просить отца взять его под свой кров в качестве одного из своих наемников.

Когда сын вернулся домой, отец увидел его вдалеке, подбежал к нему и поцеловал. Сын сказал: «Отец, я согрешил против неба и в глазах твоих и недостоин называться сыном твоим» (Версия короля Иакова: Луки 15:21). Но отец его приказал своим слугам принести лучшую одежду его и одеть в нее сына, и надеть перстень на руку его и обувь на ноги сына. Затем он приказал им приготовить себе на обед откормленного теленка, чтобы они могли есть и праздновать возвращение блудного сына: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся» (15:24).

Но отец его приказал своим слугам принести лучшую одежду его и одеть в нее сына, и надеть перстень на руку его и обувь на ноги сына. Затем он приказал им приготовить себе на обед откормленного теленка, чтобы они могли есть и праздновать возвращение блудного сына: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся» (15:24).

Пока все это веселье происходило в помещении, старший сын работал снаружи в поле. Он мог слышать музыку и танцы и спросил одного из слуг, что происходит. Когда он обнаружил, что его брат, который убежал, вернулся, он рассердился и отказался войти и поприветствовать его.

Его отец вышел и попросил сына войти и присоединиться к ним. Но старший сын все равно был раздражен. Он сказал своему отцу, что верно служил ему и повиновался ему все эти годы, но у него никогда не было откормленного теленка или пира, приготовленного для него и его друзей, чтобы повеселиться. Но как только вернулся блудный сын, растративший свое наследство на кутежи с женщинами, отец его зарезал откормленного теленка и как бы исчерпал все возможности.

Отец отвечает, что он рад разделить с сыном все, что у него есть, но в этот день он должен был радоваться и праздновать, потому что «этот брат твой был мертв и ожил; и пропадал, и нашелся» (15:32).

Блудный сын: анализ

Блудный сын можно рассматривать как расширение одной из пословиц Ветхого Завета: в Притчах 29:3 говорится: «Кто любит мудрость, тот доставляет радость отцу своему, а кто общается с блудницы расточают свое богатство.» Как это часто бывает, Иисус исполняет или завершает принципы, изложенные в Ветхом Завете, хотя притча, которую он рассказывает, делает акцент на любви и искуплении, а не на суровом суде.

Притча, по сути, является последней частью «трилогии» притч, которую Иисус рассказывает собравшимся фарисеям, обвиняющим Его в том, что он обедает с «грешниками»: это третья часть цикла притч, посвященных теме об искуплении, причем первые две — это притча о потерянной овце и притча о потерянной монете.

Притча о потерянной овце и притча о потерянной монете очень похожи: в первой Иисус использует пример человека с сотней овец. Если он потеряет одну из них, он оставит остальные девяносто девять, чтобы найти потерянную и возрадоваться, когда найдет ее. Приведя этот краткий пример, Иисус говорит: «Также на небесах радость будет больше об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Луки 15:7).

Если он потеряет одну из них, он оставит остальные девяносто девять, чтобы найти потерянную и возрадоваться, когда найдет ее. Приведя этот краткий пример, Иисус говорит: «Также на небесах радость будет больше об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Луки 15:7).

Затем Иисус приводит пример, относящийся к женщине, у которой есть десять сребреников, которая теряет одну, зажигает свечу и подметает дом, чтобы найти пропавшую монету. И она тоже радуется, когда находит потерянную монету. Он снова проводит параллель с небом и покаянием, прежде чем перейти к притче о блудном сыне. Другими словами, акцент делается на том, чтобы не отказываться от тех вещей или людей, которых боятся потерять , и вернуть то, что считалось потерянным навсегда, — это всегда повод для радости.

И эта третья и последняя притча делает аллегорию кристально чистой. У нас есть отец (как Бог-Отец) и два сына (мы все, как говорит нам Библия, дети Божьи), и один своенравный сын, который сбивается с пути праведности, прежде чем осознает, как, живя распутной жизнью, он оскорбил честь своего отца и оскорбил любовь отца к нему.

Так что те, кто грешат и забывают Бога (поспешность блудного сына уехать из дома в какую-нибудь «дальнюю страну», несомненно, символизирует желание грешника сделать Бога далеким воспоминанием в своей жизни), должны смириться и осознать, как сильно они нуждаются в Боге. ведь и готовы служат ему любым способом, чтобы они могли быть прощены (опять же, символически, блудный сын желает вернуться в отчий дом в качестве своего слуги ).

А что делает отец, когда возвращается сын? Обратите внимание на умные детали рассказа Иисуса: отец видит своего сына, возвращающегося издалека, как будто он знал и верил, что он вернется. Он мгновенно прощает его и приветствует его обратно в стадо, празднуя его возвращение. Блудный сын был «мертв» прежде не потому, что он буквально перешел в мир иной, а потому, что его душа была мертва для Бога; теперь, вернувшись к Божьей любви, он обеспечил себе душа возвращается к жизни и будет жить вечно.

А что насчет поведения старшего сына? Мы можем простить его за то, что он был напуган. Он был верным и непоколебимым сыном, чтил и повиновался своему отцу, как велели ему Десять Заповедей. А ведь его никогда не угощали откормленным теленком! (Эта притча является источником фразы «откормленный теленок», которая происходит от древней практики содержания скота на специальной диете, чтобы откормить его, чтобы было много сочного мяса, когда его забивают и подается на пиру.)

Он был верным и непоколебимым сыном, чтил и повиновался своему отцу, как велели ему Десять Заповедей. А ведь его никогда не угощали откормленным теленком! (Эта притча является источником фразы «откормленный теленок», которая происходит от древней практики содержания скота на специальной диете, чтобы откормить его, чтобы было много сочного мяса, когда его забивают и подается на пиру.)

Но смысл ясен: как отец говорит своему старшему сыну, что «ты всегда со мной, и все, что у меня есть, твое» (15:31), так и Бог-отец уважает и ценит тех, кто всегда рядом Ему и следуй Его заповедям. Но Иисус подчеркивает тот факт, что грешники, которых боялись потерять, но которые вернулись в стадо, должны быть особо почитаемы, потому что так трудно вернуться на праведный путь, оставив его, и вернуть таких людей на небесную сторону – это нечто. быть отпразднованным.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Теги: Анализ, Библия, Христианство, Литература, Новый Завет

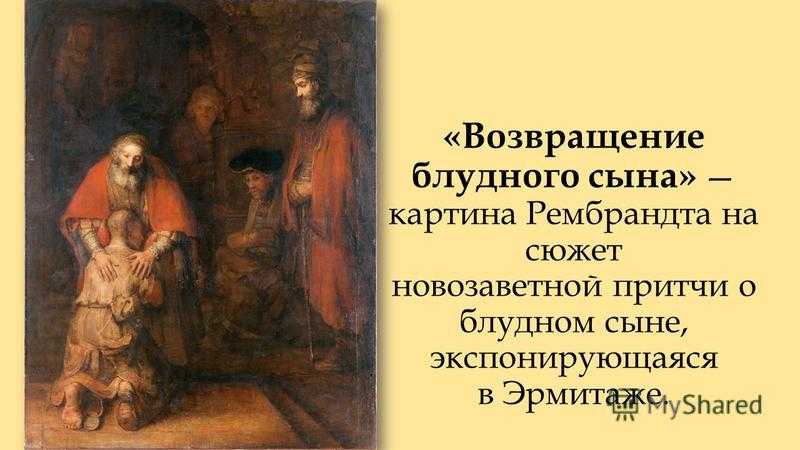

Обзор «Блудного сына» Рембрандта ван Рейна

Последнее слово Рембрандта дается в его монументальной картине Возвращение блудного сына . Здесь он интерпретирует христианскую идею милосердия с необыкновенной торжественностью, как будто это его духовное завещание миру. Он превосходит работы всех других художников эпохи барокко в пробуждении религиозного настроения и человеческого сочувствия. Сила реализма пожилого художника не уменьшается, а увеличивается благодаря психологической проницательности и духовному осознанию. Выразительное освещение и колорит, волшебная суггестивность его техники вместе с избирательной простотой постановки помогают нам ощутить всю силу события.

Основная группа отца и Блудного сына выделяется светом на фоне огромной темной поверхности. Особенно ярки рваная одежда сына и рукава старика, окрашенные в охру с золотисто-оливковым отливом; цвет охры в сочетании с интенсивным алым отцовским плащом образует незабываемую колористическую гармонию. Наблюдатель пробуждается к ощущению какого-то экстраординарного события. Сын, разоренный и отталкивающий, с лысой головой и видом изгоя, возвращается в отчий дом после долгих скитаний и многих превратностей. Он растратил свое наследие в чужих землях и опустился до положения свинопаса. Его старый отец, одетый в богатые одежды, как и помощники, поспешил встретить его у дверей и принял давно потерянного сына с величайшей отцовской любовью.

Наблюдатель пробуждается к ощущению какого-то экстраординарного события. Сын, разоренный и отталкивающий, с лысой головой и видом изгоя, возвращается в отчий дом после долгих скитаний и многих превратностей. Он растратил свое наследие в чужих землях и опустился до положения свинопаса. Его старый отец, одетый в богатые одежды, как и помощники, поспешил встретить его у дверей и принял давно потерянного сына с величайшей отцовской любовью.

Происшествие лишено каких-либо сиюминутных бурных эмоций, но возвышается до торжественного спокойствия, которое придает фигурам некоторые качества статуй и придает эмоциям продолжительного характера, более не подверженного изменениям времени. Незабываем образ кающегося грешника, прислонившегося к груди отца, и старика-отца, склонившегося над сыном. Черты лица отца говорят о возвышенной и величественной доброте; так и его протянутые руки, не свободные от скованности старости. Целое представляет собой символ всего возвращения домой, озаренной нежностью тьмы человеческого бытия, утомленного и грешного человечества, ищущего прибежища милосердия Божия.

Притча о возвращении блудного сына в живописи

Начиная с эпохи Возрождения количество отображаемых чисел несколько расширилось, а различные сцены — светская жизнь, выпас свиней и возвращение — блудного сына стали явным фаворитом. Альбрехт Дюрер сделал знаменитую гравюру «Блудный сын среди свиней» (1496 г.), популярный сюжет Северного Возрождения. Рембрандт изобразил несколько сцен из притчи, особенно последний эпизод, который он несколько раз выгравировал, нарисовал или нарисовал за свою карьеру. По крайней мере, одна из его работ, Блудный сын в таверне , портрет самого себя в образе Сына, упивающегося со своей женой, как и изображения многих художников, способ придать достоинство жанровой сцене таверны — если название действительно было первоначальным замыслом художника.

Притча о блудном сыне

нажмите здесь для Google Art изображение в высоком разрешении Иисус. Появляется только в Евангелие от Луки в Новом Завете Библии. По традиции его обычно читают в третье воскресенье Великого поста. Это третий и последний член трилогии, следующей за притчей о потерянной овце и притчей о потерянной монете . Из тридцати или около того притч в канонических Евангелиях, это была одна из четырех, которые изображались в средневековом искусстве почти в отрыве от других, но не смешивались с повествовательными сценами IX в.0037 Жизнь Христа (другими были Мудрые и Глупые Девы , Нырки и Лазарь и Добрый Самарянин . Рабочие на Винограднике также появляются в раннесредневековых произведениях).

По традиции его обычно читают в третье воскресенье Великого поста. Это третий и последний член трилогии, следующей за притчей о потерянной овце и притчей о потерянной монете . Из тридцати или около того притч в канонических Евангелиях, это была одна из четырех, которые изображались в средневековом искусстве почти в отрыве от других, но не смешивались с повествовательными сценами IX в.0037 Жизнь Христа (другими были Мудрые и Глупые Девы , Нырки и Лазарь и Добрый Самарянин . Рабочие на Винограднике также появляются в раннесредневековых произведениях).

Притча начинается с того, что молодой человек, младший из двух сыновей, просит отца отдать ему его долю в имении. Притча продолжается описанием того, как младший сын отправляется в далекую страну и растрачивает все свои деньги на разгульную жизнь. Когда наступает голод, он становится отчаянно бедным и вынужден работать свинопасом. Когда он доходит до зависти к свиньям, за которыми ухаживает, он, наконец, приходит в себя:

Но, придя в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего имеют в избытке хлеба, а я умираю с голоду! «Я согрешил против неба и в глазах твоих.

Я недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих».

Он встал и пришел к отцу своему. Но когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, и пал ему на шею, и целовал его.

– Луки 15:17-20, Всемирная английская Библия

Сын даже не успевает закончить свою отрепетированную речь, так как отец зовет своих слуг, чтобы одеть его в красивую одежду, перстень и лапти, и зарезать «откормленного теленка» для праздничной трапезы. Старший сын, работавший в поле, слышит шум празднования, и ему рассказывают о возвращении младшего брата. Он не впечатлен и злится:

Но он ответил отцу своему: «Вот, я служил тебе столько лет, и я никогда не нарушал заповеди твоей, но ты никогда не давал мне козла, чтобы я мог праздновать с моими друзьями. Но когда это, твой сын пришел, расточивший имение свое с блудницами, ты заколол для него откормленного теленка».

16 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат…

16 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат…

А все, кто не понял смысл притч, и хотел разобраться в их смысле, тот мог последовать за Иисусом и спросить пояснения у Него, став Его учеником. То есть Иисус желает каждого человека видеть среди Своих последователей – сделать Своим учеником!

А все, кто не понял смысл притч, и хотел разобраться в их смысле, тот мог последовать за Иисусом и спросить пояснения у Него, став Его учеником. То есть Иисус желает каждого человека видеть среди Своих последователей – сделать Своим учеником!

е. понять, о чем в целом повествуется вокруг притчи;

е. понять, о чем в целом повествуется вокруг притчи;

22 А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 23 и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! 24 ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. 25 Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; 26 и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? 27 Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. 28 Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. 9 Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; 30 а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. 31 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, 32 а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

22 А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 23 и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! 24 ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. 25 Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; 26 и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? 27 Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. 28 Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. 9 Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; 30 а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. 31 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, 32 а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Но в то время выражения «ест», «ест и пьет» говорили о совместной трапезе. Израильтяне тогда сторонились грешников, боялись оскверниться от них, поэтому практически не общались с ними, тем более не садились с ними за один стол. В древнем Израиле, впрочем, как и в ортодоксальном иудаизме сегодня, под грешниками понимали тех, кто, по мнению религиозных лидеров, нарушал Божьи заповеди из Торы и традиции иудаизма. А мытарями в те времена называли евреев-сборщиков налогов, взымавших пошлины в пользу Римской империи, которая владычествовала над Израилем. Мытарей и грешников благочестивые израильтяне сторонились. Но Иисус неоднократно разрушал данный стереотип, тесно общаясь и принимая пищу с мытарями и грешниками. Он говорил:

Но в то время выражения «ест», «ест и пьет» говорили о совместной трапезе. Израильтяне тогда сторонились грешников, боялись оскверниться от них, поэтому практически не общались с ними, тем более не садились с ними за один стол. В древнем Израиле, впрочем, как и в ортодоксальном иудаизме сегодня, под грешниками понимали тех, кто, по мнению религиозных лидеров, нарушал Божьи заповеди из Торы и традиции иудаизма. А мытарями в те времена называли евреев-сборщиков налогов, взымавших пошлины в пользу Римской империи, которая владычествовала над Израилем. Мытарей и грешников благочестивые израильтяне сторонились. Но Иисус неоднократно разрушал данный стереотип, тесно общаясь и принимая пищу с мытарями и грешниками. Он говорил: В данных притчах Иисус наглядно продемонстрировал отношение Бога к грешным людям. Христос этими притчами прямо упрекает религиозную знать Израиля, которая считала себя представителями Бога на земле, в том, что на практике они не показывают Божий характер. Если Бог в притчах ищет Своих потерявшихся, заблудших, отступивших чад, искренно переживает за них, любит их, то в реальности Божьи служители не проявляют к грешным детям Божьим сострадания, милосердия, прощения и человеколюбия, но наоборот презирают их и отталкивают от себя.

В данных притчах Иисус наглядно продемонстрировал отношение Бога к грешным людям. Христос этими притчами прямо упрекает религиозную знать Израиля, которая считала себя представителями Бога на земле, в том, что на практике они не показывают Божий характер. Если Бог в притчах ищет Своих потерявшихся, заблудших, отступивших чад, искренно переживает за них, любит их, то в реальности Божьи служители не проявляют к грешным детям Божьим сострадания, милосердия, прощения и человеколюбия, но наоборот презирают их и отталкивают от себя. Истолкования Христос не дает. Посмотрим в притче о блудном сыне сравнение: его нет. Поищем выше заявленную тему. Как мы отметили ранее, тема над притчей заявлена. Мы уже разобрали, что начиная с 15 главы Евангелия от Луки, Иисус вступает в конфронтацию с книжниками и фарисеями, отвечая на их Ему укор в общении с грешниками и мытарями, серией притч о потерянных драхме, овце и блудном сыне.

Истолкования Христос не дает. Посмотрим в притче о блудном сыне сравнение: его нет. Поищем выше заявленную тему. Как мы отметили ранее, тема над притчей заявлена. Мы уже разобрали, что начиная с 15 главы Евангелия от Луки, Иисус вступает в конфронтацию с книжниками и фарисеями, отвечая на их Ему укор в общении с грешниками и мытарями, серией притч о потерянных драхме, овце и блудном сыне.

Ведь выдел части активов неминуемо приведет к упадку бизнеса. Возможно, даже пришлось продавать какие-то средства производства и недвижимость, чтобы произвести раздел. Конечно, упали обороты, были потеряны какие-то постоянные клиенты и партнеры. Естественно, снизился финансовый достаток других членов семьи. Те, кому приходилось делить готовый функционирующий бизнес, подтвердят, что это чрезвычайно сложно сделать без финансовых и репутационных потерь.

Ведь выдел части активов неминуемо приведет к упадку бизнеса. Возможно, даже пришлось продавать какие-то средства производства и недвижимость, чтобы произвести раздел. Конечно, упали обороты, были потеряны какие-то постоянные клиенты и партнеры. Естественно, снизился финансовый достаток других членов семьи. Те, кому приходилось делить готовый функционирующий бизнес, подтвердят, что это чрезвычайно сложно сделать без финансовых и репутационных потерь.

Вероятно, в отчем доме, он вынужден был жить, соблюдая нормы нравственности и морали. Но его тянуло окунуться в праздность и греховные удовольствия. Скорее всего, он отдавал себе отчет, что нагулявшись, потратив все имеющиеся деньги, ему придется вновь взяться за ум и начать работать, чтобы прокормить себя. Но жажда низменных эмоций была сильнее. Поэтому он не стал вкладывать капитал в бизнес на новом месте проживания, а пустился в разгульную жизнь.

Вероятно, в отчем доме, он вынужден был жить, соблюдая нормы нравственности и морали. Но его тянуло окунуться в праздность и греховные удовольствия. Скорее всего, он отдавал себе отчет, что нагулявшись, потратив все имеющиеся деньги, ему придется вновь взяться за ум и начать работать, чтобы прокормить себя. Но жажда низменных эмоций была сильнее. Поэтому он не стал вкладывать капитал в бизнес на новом месте проживания, а пустился в разгульную жизнь. И, естественно, пришельца-иностранца в такой ситуации будут нанимать в последнюю очередь.

И, естественно, пришельца-иностранца в такой ситуации будут нанимать в последнюю очередь. Но он позволил мечтам и мыслям о сладострастном времяпровождении завладеть собой, и это изменило его характер. Только большая беда и стресс помогли сделать мужчине обратную переоценку ценностей.

Но он позволил мечтам и мыслям о сладострастном времяпровождении завладеть собой, и это изменило его характер. Только большая беда и стресс помогли сделать мужчине обратную переоценку ценностей. Поэтому он сам бросается ему на шею и покрывает поцелуями своё заблудшее чадо.

Поэтому он сам бросается ему на шею и покрывает поцелуями своё заблудшее чадо.

Они все с рядом Богом, не потерялись, не ушли от Него.

Они все с рядом Богом, не потерялись, не ушли от Него. Тут мы видим великое прощение Господа, который готов миловать, если видит искреннее покаяние человека и его желание исправить допущенные ошибки.

Тут мы видим великое прощение Господа, который готов миловать, если видит искреннее покаяние человека и его желание исправить допущенные ошибки. Однако, хозяйка (Бог) радовалась её находке. Монета символизирует людей, которые не осознают, что потеряли общение с заботливым Творцом. А блудный сын символизирует человека, который намеренно отходит от Бога, бунтует, пробует жить без Него, но к счастью, вовремя кается и возвращается.

Однако, хозяйка (Бог) радовалась её находке. Монета символизирует людей, которые не осознают, что потеряли общение с заботливым Творцом. А блудный сын символизирует человека, который намеренно отходит от Бога, бунтует, пробует жить без Него, но к счастью, вовремя кается и возвращается.  Я недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих».

Я недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих».